在数字化时代,浏览器已经成为人们日常生活和工作的关键工具。每一次打开网页、搜索信息、访问社交平台,都在不知不觉中留下了蛛丝马迹。传统观点中,浏览记录似乎只是过去访问网页的简单历史,但随着大型语言模型(Large Language Models, LLM)的崛起,这些看似普通的数据被赋予了新的含义和价值。想象一下,如果先进的人工智能能够通过你的浏览记录,准确地描绘你的职业、生活状况,甚至预测你的计划和心理状态,这无疑将带来深远的影响与挑战。浏览记录早已不仅是浏览轨迹,更是一份详细的人生档案。现代浏览器会记录网页地址、访问时间、页面标题等信息,这些数据表面上看似无害,但其背后却蕴藏着丰富的个人信息。

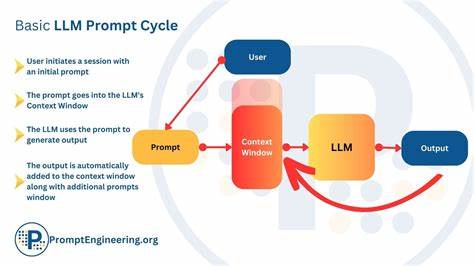

你搜索的关键词、浏览的内容类型以及访问的时间习惯都能反映你的兴趣爱好、职业角色,甚至潜在的困扰和情绪变化。一旦将这些数据输入功能强大的LLM进行分析,模型能够从中挖掘出用户的身份特征、生活状态和未来动向。深度学习技术可以对文本数据进行语义理解和归纳总结,结合时间序列数据,推断出用户的心理动态和生活节奏。例如,如果浏览历史显示大量和职业相关的技术文档、软件工具和项目资源,模型可能判断用户从事技术研发领域。如果频繁访问亲子教育、家庭理财类网页,模型则可以推测用户的家庭结构和经济状况。这种画像能力不仅限于制定简单的用户标签,而是能够构建出立体、动态的用户画像。

更令人担忧的是,这种数据分析不需要直接访问邮箱、消息记录等敏感信息,仅凭浏览历史就足以还原用户多方面的私人生活细节。在网络安全和隐私保护层面,这种情况被视为重大漏洞。恶意攻击者如果获得用户的浏览数据,依靠公开的LLM模型,轻松还原目标用户的工作细节、压力状态以及潜在的变动计划。例如,技术人员在浏览有关云服务配置错误、数据库漏洞的问题时,攻击者便能窥探公司当前面临的技术风险,制定针对性的网络攻击策略。在职场动态方面,如果浏览记录显示频繁访问招聘网站或者搜索“如何优雅辞职”等关键词,攻击者可能判断公司有人即将离职,从而伺机而动进行社会工程学攻击或者钓鱼诈骗。同样,如果一个人的浏览习惯体现出焦虑、失眠、情绪低落等信息,利用这些心理弱点进行操控、诈骗的风险也随之增加。

此外,浏览数据的分析可能揭露用户的政治立场和社会参与度。假设有人频繁浏览加密通讯工具、本地公益活动网页、或者涉及维权法律咨询的内容,相关机构或利益方就能推断出用户的社会关系和参与的活动类型。这种信息暴露在一些高压环境和政治敏感区域中尤为危险,可能带来人身安全风险。长期以来,主流科技公司通过收集用户的搜索和浏览数据,构建精准的广告投放系统。但普通用户往往忽视浏览记录中隐藏的隐私风险。随着公开强大LLM模型的出现,任何拥有技术能力的人都可以进行类似的数据分析,而不仅仅是科技巨头。

浏览记录数据未来可能被黑客、竞争对手、政府机构或者恶意个人利用,各类隐私泄露事件的风险大大提升。面对这一挑战,强化个人网络安全保护变得尤为关键。除了传统的强密码、多因素认证外,合理管理浏览器历史、使用隐私浏览模式和代理工具,及时清理敏感记录,都能降低被画像和攻击的风险。企业层面,更要重视员工的网络行为安全培训,防止关键信息无意中泄露。技术措施上,浏览器和操作系统应集成更智能的隐私保护功能,通过AI实时监测和预警潜在的隐私泄露风险。大型语言模型自身也应该在设计时加入隐私保护机制,避免被滥用来暴露个人隐私。

未来,随着人工智能技术和数据分析手段的演进,浏览记录这类看似无害的个人数据,其价值和风险都将被进一步放大。个人用户、企业乃至监管机构需要共同构建更加安全和透明的网络环境,确保技术进步为社会带来福祉而非威胁。回顾人们日常对网络安全的认知,多数人更关注账号密码的安全,却忽视了浏览记录这一潜藏的重要隐私环节。现代的互联网威胁往往不在于直接攻击账户,而是利用碎片化信息拼凑用户画像,开展精准诈骗或者社会工程学攻击。未来,用户应增强隐私意识,主动控制个人数据的流向和使用方式。从技术层面,推广端对端加密、匿名浏览、数据最小化原则,是保护用户隐私的有效路径。

同时,政府应制定并完善相关法律法规,加强对个人数据收集和分析的监管,限制敏感信息的滥用。总之,大型语言模型结合浏览记录带来的画像能力,是互联网时代隐私保护必须面对的新课题。唯有通过多方合作和技术创新,才能既享受AI带来的便捷和智能,又守护属于每一个人的网络尊严和安全。