哈勃常数长期以来一直是天文学中最为核心的参数之一,它表达了宇宙膨胀的速率。然而,关于这个常数的测定,科学界却爆发了一场被称为“哈勃张力”的争议。简单来说,由远距离观测早期宇宙数据推算出的宇宙膨胀速率,明显低于基于近距离宇宙测量得到的数值,二者难以调和。近日,由英国朴茨茅斯大学的科学家们领导的一项新研究,通过分析被称为“大爆炸之声”的声波遗迹,提出了一种极具吸引力的解释:地球和银河系可能位于一个巨大的低密度宇宙空洞中心。这一发现不仅有望调和哈勃张力的测量矛盾,也为厘清宇宙膨胀历史提供新的线索。哈勃常数最早由爱德温·哈勃于1929年提出,其核心在于测量星系远离地球的速度及其距离,从而推导出宇宙的膨胀速率。

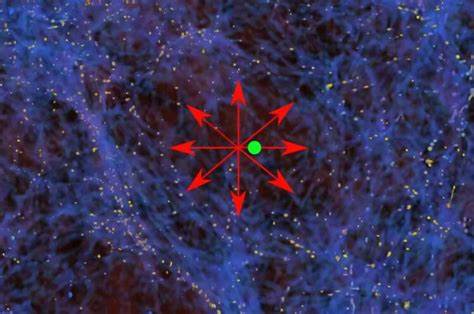

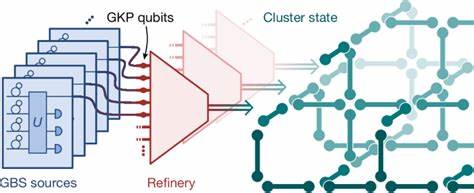

然而,随着观测技术的进步,科学家发现利用早期宇宙的背景辐射数据计算出的膨胀速率与通过观测较近星系的结果存在显著差异。早期宇宙数据主要基于宇宙微波背景辐射(CMB)及其解析,代表着宇宙大约13.8亿年前的状态;而近距离数据则来自对较近星系的测量。新研究指出,如果我们的太阳系及其所在银河系,正处于一个直径约十亿光年、密度低于宇宙平均20%左右的巨大空洞中央,那么随着空洞内部物质逐渐向外部高密度区域流动,空洞内部的空间膨胀速率会加速,从而产生局部观测到的更快扩张速度。这意味着近距离的测量会显得宇宙膨胀更快,而远处早期宇宙的测量则受到整体宇宙平均密度的影响,速度相对较慢,从而形成如今的哈勃张力难题。值得注意的是,这一假设不单纯依赖现有的星系数量计数,而是结合了“重子声学振荡”(BAO)——被称为“大爆炸之声”的宇宙声波遗迹。BAO是早期宇宙中的声波在宇宙冷却、形成中性原子后留下的“标准尺”,科学家可以利用其角度大小与红移的关系,追踪宇宙的膨胀历史。

通过分析过去20年积累的大量BAO观测数据,新模型显著提高了对拥有局部空洞假设的支持度,甚至比传统的均匀宇宙模型更为有力。这种局部空洞假设给宇宙学观测带来的另一个启示是,宇宙物质可能不像标准宇宙学模型所假设的那样,在极大尺度上完全均匀分布。相反,宇宙中存在大尺度的结构差异,而我们正好位于这样一个低密度区域,为观测提供了独特视角。尽管该假设存在一定争议,尤其是在理论一致性方面仍有待进一步验证,但它为化解长期困扰天文学界的哈勃张力提供了创新思路。未来的研究将通过结合更多独立测量手段加以验证。例如,科学家们计划利用“宇宙计时器”技术,观测已停止形成新恒星的老年星系,通过其光谱信息推断星系年龄与膨胀速度的关系,间接验证局部空洞模型对宇宙膨胀的影响。

此外,随着天文观测技术的不断进步,诸如大型望远镜和空间探测器的升级,将极大增强科学家对宇宙大尺度结构的掌握,从而厘清宇宙膨胀历史和结构分布的细节,检验本假设的准确性。宇宙学最根本的问题之一,就是理解宇宙的起源与演变过程。作为初始爆炸的遗留信号,大爆炸声波不仅为我们提供了理解宇宙膨胀的“标准尺”,同时也成为破解复杂宇宙现象的重要线索。随着对这段声音遗迹的深入研究,我们正逐渐接近真实宇宙的面貌。总的来说,科学家们最新的研究成果显示,地球及其所在银河系可能处于一个巨大的宇宙空洞核心,这一假设成功解释了本地观测与远距宇宙之间膨胀速度上的差异,揭示了哈勃张力的新解。未来,继续深入探讨宇宙大尺度结构及其对观测结果的影响,将为消解天文学的疑惑打开新篇章。

随着科技发展和观测手段的多样化,科学界正迈向解答宇宙膨胀之谜的关键一步,推动人类对宇宙的认知达到新高度。