生命的终结,往往是一个充满复杂情感和艰难选择的过程。近年来,随着医学的发展,医疗援助安乐死(Medical Aid in Dying)成为一个备受关注的话题。它不仅涉及医学伦理,更牵动着病患及其家属的心理和生活质量。本文通过一个真实的案例,带您走进一个心脏病患者面对疾病、治疗与死亡选择的内心世界,深刻理解这一话题的多重维度。 故事的主人公Chris Brannon是一位年轻的心脏病患者,46岁,本应正值人生黄金年华,却不得不面对早发性严重心脏疾病带来的残酷现实。2021年11月14日夜晚,他经历了突发的心脏病发作,当时血压极低而心率极高,紧急送医后被诊断为冠状动脉严重堵塞。

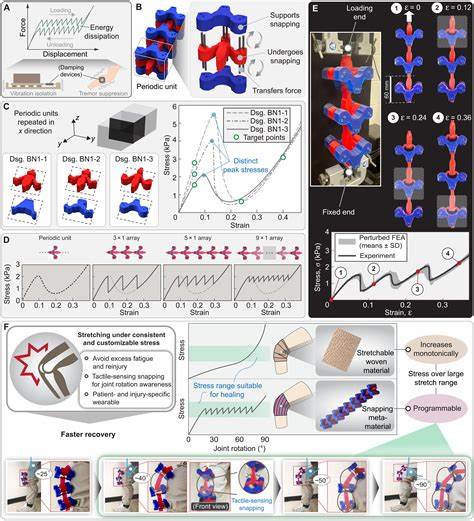

虽然医生建议通过搭桥手术来延长生命,但并不能彻底根治根本问题。术后他被确诊为心力衰竭,心脏射血分数只有25%到30%,远低于正常水平,显示心脏功能极度受损。 随着时间推移,Chris配戴了植入式心脏转复除颤器(ICD),一种用于监测和治疗危及生命心律失常的设备。起初,他对设备的一两次电击并未在意,认为无大碍,但随后不断出现的多次心律不齐导致设备频繁触发电击,使他身体和心理倍受摧残。尤其是在2024年2月的一夜间,他的ICD连续电击他超过十七次,伴随着救护人员的多次干预,痛苦程度无以言表。多次的急诊室就诊和医疗干预,令他的生活质量急剧下降,身心俱疲。

除生理上的极度痛苦外,Chris的精神状态也遭受严重打击,出现了类似创伤后应激障碍(PTSD)的症状。他始终在恐惧下一次电击随时发生,心理负担极重。面对医生提供的治疗选择——再次心脏消融术、重新激活ICD、或心脏移植——他逐一拒绝。心脏消融术虽尝试修复异常心律,但效果有限且风险不小;心脏移植意味着漫长而复杂的治疗过程,他缺乏全身心的投入动力。面对治疗的有限性和不断恶化的自身状态,Chris逐渐意识到他的生命已步入倒计时,医生估计其存活时间仅剩数年甚至数月。 Chris选择了医疗援助安乐死作为尊严死亡的方式。

美国俄勒冈州的“尊严死法”允许符合条件的终末期患者在医生的协助下,自主选择平静且有尊严地结束生命。对Chris来说,医助死亡并非逃避生命,而是掌控死亡的权利,避免在无助的痛苦和急诊室的反复电击中迎来终点。他希望以一种有计划、可控的方式离开这个世界,不让亲人承受突如其来的震惊和悲痛。 医疗援助安乐死引发社会各界的广泛讨论。一方面,它被视为尊重患者自主权、减少不必要医疗痛苦的新选择;另一方面,围绕伦理、宗教观点以及法律条款的争议也未曾停止。对于许多患者来说,死亡再也不是单纯的生物学结束,而是带有明确意愿和计划的生命阶段最后章节。

Chris的案例揭示了现代医疗体系的双刃剑效应。先进的心脏手术、植入式设备和药物治疗固然延长了生命,但也可能带来痛苦的症状和生活质量的下降。测试和治疗的“过度医疗”现象时有发生,患者陷入“活着却不一定有尊严”的困境,这也是许多终末期患者反映的现实问题。 在心理层面,面对死亡的恐惧与对生存的渴望交织,病患需要得到充分的心理支持和同理关怀。医疗团队的沟通与患者意愿的尊重至关重要。Chris提到他对亲人的愧疚与担忧,反映了家庭关系在疾病和生命终结中的重要角色。

在法律和社会环境方面,Chris感叹当下的政治氛围和社会环境加剧了他的无力感。一个稳定、公正且尊重个体权利的社会体系,是保障患者权利和选择自由的基础。当前,美国部分地区对医疗援助安乐死的法律支持仍有限,更多地区仍在激烈的激辩与立法过程中。 对于普通读者而言,了解医疗援助安乐死不仅仅是关注一个敏感话题,更是认知生命的意义和尊严。每个人都可能面对疾病、衰老和死亡,提前准备和了解相关知识,有助于减轻恐惧,增强对生命终点的掌控力。 科技发展日新月异,从传统手术到干细胞治疗,从ICD设备到未来可能突破性的心脏修复疗法,医学潜力不断扩展。

然而,技术所能带来的限制也应被正视。生活质量、个人意愿和尊严不容忽视。Chris曾尝试参与干细胞临床试验,但因国籍限制无缘参与,如此无奈的现实也提醒人们更广泛的医疗资源共享与公平意义。 医疗援助安乐死不仅是个体选择,更涉及社会伦理、法律温度、医疗专业与公共政策的综合协调。正确引导公众理解,促进跨部门的对话,才能使这一议题得到公平合理的处理。 Chris选择医疗援助安乐死作为退出生命舞台的方式,带给我们深刻的人生反思。

他的故事让我们看到,真正的善终不仅关乎生命的长度,更关乎尊严、选择和爱。如何在科技与人文的交汇点,制定科学与温情兼备的医疗决策,将成为未来社会必须面对的重要课题。 在面对不可逆的疾病时,尊重患者选择权、提供个性化的支持、以及完善相关法律体系,是保障生命尊严的关键。医疗援助安乐死作为众多生命终结方案中的一种,值得我们以开放而深切的态度去理解、去对话、去反思。通过Chris的亲身经历,我们不仅了解了心脏病患者的医疗挑战,更触及了生命的真正意义。