现代电力系统正经历着前所未有的变革。随着人工智能、大数据中心等新兴产业的迅猛发展,以及风能、太阳能等可再生能源的快速普及,电力网络的负载和组成结构正发生巨大改变。然而,北美乃至全球范围内依赖的传统输电系统却逐渐显现出承载能力不足的问题,亟需更新与升级以应对未来电力需求的不断增长。在此背景下,重新导线技术作为提升现有输电线路容量的创新手段,受到了业内的高度关注和广泛应用。重新导线,即更换已服役的输电导线,以便提升输电线路的承载能力,是在现有电力基础设施框架内快速且高效提升输送能力的一条捷径。这种方式不同于新建线路所需的漫长审批和施工周期,通常能够在较短时间内完成,是解决电网扩容瓶颈的有效手段。

铜和铝作为输电导线的主要材料,在很多技术细节上影响着重新导线的设计和制造。虽然铜因其优异的导电性和机械性能广泛应用于建筑内布线,但受到成本、重量以及耐腐蚀性等因素限制,铜并不适合用于高压输电系统。高压线路广泛采用铝作为导线材料,主要是因为铝的轻质和成本优势。此外,传统的铝导线通常采用铝包钢芯(ACSR)结构设计,通过钢芯增强机械强度,铝层负责电流传导。为了满足提高载流量和减少线路下垂的需求,近年来出现了复合材料芯导线,例如铝导复合芯(ACCC)和铝导复合增强芯(ACCR)等。这些新型复合芯材料以碳纤维或纤维增强金属基复合材料代替传统钢芯,具备更高的拉伸强度和更低的线膨胀系数,有效减少通电时线路的热下垂,从而大幅提升线路的安全余量和传输容量。

与此同时,重新设计导线截面形状从圆形转为梯形是提高载流量的另一关键创新。圆形导线因其制造工艺简单而长期被使用,但其内部存在大量无效的电介质空隙,造成材料利用率较低。梯形导线通过更加紧密的排列显著增加了有效传导面积,使得相同直径下的载流量大幅提升,充分发挥了铝材料的传导潜力。尽管梯形导线制造工艺相较传统圆线更为复杂,在生产和现场施工时对线材的卷绕和连接提出了更高要求,但其带来的性能优势已促使许多电力企业积极采用该类先进导线。面对现有输电线路建设时遗留的权力通道限制,重新导线技术成为提升电网能力的理想路径。新建输电线路往往需要数年甚至十几年的时间完成规划、审批和建设,涉及繁琐的法律和环境评估程序。

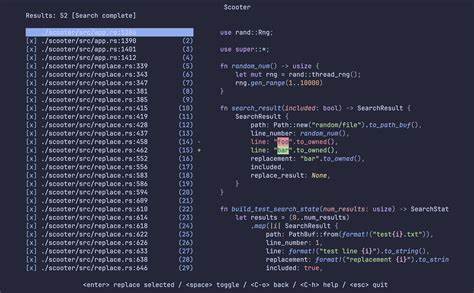

而重新导线往往沿用现有线路的输电走廊,避免了土地征用等复杂问题,能够在1至3年内快速完成,大幅缩短工程周期。同时,随着高温低垂(HTLS)导线和复合材料技术的结合,重新导线后线路的载流量甚至可达到传统线路的两倍以上,部分先进技术甚至实现三倍容量提升,这意味着无需更换输电塔和增加线路数量就能满足未来数十年的用电需求增长。重新导线项目的实施首先需要对现有输电塔和支撑结构进行全面的工程评估,确保结构能够承受更高的载荷和张力变化。尽管新型导线的重量与传统导线相当,但线缆性能的不同对张力、热膨胀和环境适应性提出更高要求,因此现场检测和设计验证是不可或缺的环节。该过程还需配合停电操作,确保安全更换导线,同时最大限度减少供电中断对用户的影响。重新导线的现场施工多以跨越几座杆塔为单位进行,利用便携式张紧设备预设正确张力再完成安装,保证线路整体稳定和限幅下垂。

导线连接处的中间接头和终端装置也采用专用液压压接工具,确保机械强度和导电性能。与传统钢芯铝导线相比,复合材料芯导线在接头和终端处理上需要特别注意,采用带夹紧套筒的结构防止拉脱,保证长期运行的安全可靠。在广泛应用层面,美国和加拿大约98%的输电线路都具备重新导线的潜力,这意味着通过逐步替换先进导线技术,将极大缓解现有电力系统的瓶颈。此外,结合动态线路载荷评估(DLR)和灵活交流输电系统(FACTS)的管理技术,可以进一步优化输电线路的运行效率和弹性,使电力输送更智能高效。尽管重新导线能够实现快速扩容,但其成本仍高于新建线路每英里的单纯材料费用,约增加20%左右。不过综合考虑建设工期、审批风险及社会影响,总体费用和风险较低,且能快速兑现容量提升,依旧是一项经济实用的升级策略。

对于远距离连接新建风力和太阳能发电厂等新能源资源的输电需求,重新导线虽难以单独实现,但结合智能电网和本地储能等多种手段,依然能够显著提升整体电网的适应能力和可靠性。面对未来能源转型的挑战,重新导线技术作为电网现代化的重要组成部分,将在推动绿色低碳能源大规模融入、保障电力安全稳定供应中发挥不可替代的作用。电力企业和政策制定者需要持续推动相关技术研发、标准制定及示范应用,加快形成基于先进材料和智能运控的高效可靠输电体系,为支撑数字经济发展、应对气候变化和实现可持续未来夯实基础。综上所述,重新导线不仅是提升既有输电线路输送能力的有效技术手段,更是构建未来智能、绿色电网的关键抓手。通过材料革新、结构优化和施工技术升级,重新导线为电力系统发展提供了强有力的支撑,助力全球能源转型和社会进步。随着技术不断成熟和应用推广,重新导线正日益成为电网建设和升级中的重要趋势,未来在全球范围内必将迎来广泛应用和深远影响。

。