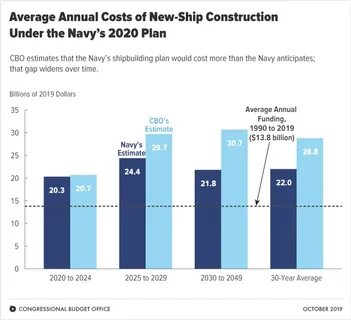

近年来,美国政府推行了一项新造船战略,旨在振兴国内航运工业,遏制中国在全球海运领域的强势地位。此战略试图通过征收进口税和提高关税,限制来自中国及其他国家的船只及其相关设备的进口,以促进美国本土造船业的发展。然而,尽管初衷良好,这项策略在实施过程中暴露出诸多问题和局限,使其成效受到严重质疑。 首先,从全球造船业的格局来看,中国在过去数十年内凭借高效的生产能力、先进的技术和庞大的产业链优势,稳稳占据了全球造船市场的主导地位。以最大的集装箱货轮为例,2019年在美国费城建成的Kaimana Hila仅能运输3220个20英尺货柜,而中国上海附近的长江造船厂建造的同类船只运输能力则高达24346个。这种巨大差距不仅体现在运输能力上,更反映了中国造船业在规模经济、供应链整合以及技术创新上的全面领先。

美国通过对中国制造和拥有的船舶征收进口税,甚至对相关设备如集装箱、岸吊设备等加以关税限制,试图通过贸易保护措施推动本国工业复兴。然而,这种做法忽视了全球产业链的深度融合以及跨国合作的必然趋势。现代船只及其配套设备涵盖的技术种类众多,供应链环节复杂,多数零部件和核心技术往往依赖国际市场。因此,单纯通过关税限制并不能有效实现产业升级,反而容易引发供应链瓶颈和成本提升,进而削弱美国造船业的国际竞争力。 此外,美国国内造船业自身也存在结构性缺陷。造船是技术密集且资本密集型产业,需要持续的研发投入与人才培养。

长期以来,美国造船业面临着劳动力短缺、技术更新滞后和投资不足的问题。相比之下,中国和日韩在这方面的战略布局更早且更为完善,形成了强有力的技术研发体系和成熟的产业链生态。试图通过政策干预短时间内显著扭转这种局面,难度异常巨大。 更重要的是,美国的政策重点过分聚焦于“内向型”发展路径,即依赖于保护主义和限制进口来刺激国内行业,忽视了“外向型”战略的重要性。全球造船行业是一项高度国际化的事业,技术创新和市场拓展往往依赖于跨国合作与竞争。美国若能更积极参与全球造船产业链整合,借助国际先进经验和技术,推动产业开放与创新,反而更有可能实现长远的复兴。

政策制定层面需要认识到,单靠贸易壁垒难以真正改变市场格局。倒不如鼓励本国造船企业加强研发能力,提升设计水平,关注绿色环保和智能化船只制造等新兴领域。同时,加强劳动力培训体系,吸引和培养专业技术人才,才能从根本上增强竞争力。 另外,美国也可考虑推动与盟友和伙伴国在船舶制造业的合作,形成互补优势和协同效应。例如,借助日韩、新加坡和欧洲先进造船技术及管理经验,推动联合研发项目,搭建多边合作平台,将有助于提高整体产业水平。与此同时,重视环保法规的升级与绿色航运技术的研发也将成为未来造船竞争的新焦点,为美国打造差异化的竞争优势提供契机。

综上所述,美国目前的新造船战略由于忽视了全球化和产业链发展的现实,过于依赖贸易保护主义措施,难以达到预期效果。未来美国应转变思维,从单纯的“内向”政策转向更加开放和合作的“外向”战略,借助国际协同创新,加快产业升级,才能真正提升其在全球海运格局中的竞争力。造船业的复兴不可能是孤立完成的任务,而是全球化背景下一场复杂的系统工程,需要美国政府、企业与国际伙伴共同努力,才能实现持久发展。