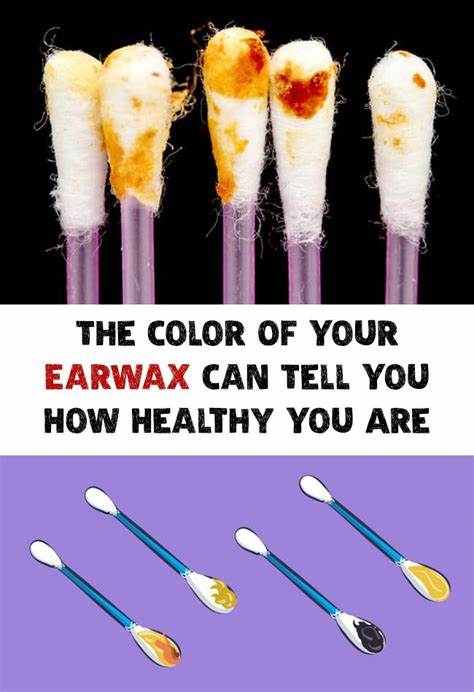

提到耳垢,许多人第一反应是它的黏稠和不易清理,有时甚至觉得尴尬和“恶心”。但令人意想不到的是,这看似不起眼的耳垢其实承载着大量关于人体健康的重要线索。随着科学技术的发展,研究者开始关注耳垢的成分及其潜在的诊断价值,认为它可能成为未来疾病检测和监控的重要工具。耳垢,医学上称为耵聍(cerumen),是由外耳道内的耳腺(分为耳腺和皮脂腺)分泌物与脱落的皮肤细胞、毛发等混合形成的脂质丰富的物质。它的主要功能包括保持耳道湿润、捕捉细菌和真菌甚至昆虫,起到天然保护屏障的作用。虽然其存在长久以来被视为仅供清洁的“废物”,但科学家们逐渐发现其潜藏的巨大医学价值。

耳垢可以反映人的遗传特征。研究显示,亚洲人尤其是东亚人的耳垢多为干燥型,颜色灰白且不粘腻,而欧洲和非洲人群则多为湿润型,颜色偏黄或橙色并且黏稠。这一差异是由ABCC11基因决定的,它不仅影响耳垢类型,还关联着腋臭的有无。例如,约有2%的干耳垢携带者几乎没有腋臭味。这些基因上的差异,显示了耳垢与人体遗传和代谢的深度关联。耳垢与癌症的关系引起了人们的注意。

1971年,旧金山大学的医学教授Nicholas L Petrakis发现,拥有湿耳垢的女性群体中,乳腺癌的死亡率显著高于干耳垢女性。这一发现为后续研究提供了线索,尽管全球不同地区的研究结果存在差异,但部分研究仍支持某些耳垢类型可能与乳腺癌风险相关。2010年,日本东京工业大学的研究进一步证明,乳腺癌患者更可能携带产生湿耳垢的基因变体,这为癌症的预测和早期监测提供了新思路。耳垢中的代谢化学物质为疾病检测提供了新窗口。由于耳垢是由分泌物和细胞代谢产物积累而成,研究人员尝试通过分析其中挥发性有机化合物(VOCs)来识别疾病状态。例如,枫糖尿症候群是一种罕见的遗传代谢疾病,体内无法分解某些氨基酸,导致尿液散发出类似枫糖浆的甜味。

科学家发现,这种代谢产物sotolone也存在于患病者的耳垢中,因此只需通过采集耳垢样本,就能快速、简便地进行早期诊断,无需复杂的基因检测。COVID-19疫情期间的研究也表明病毒特征可出现在耳垢当中,提示其在传染病检测中的潜在应用。耳垢对糖尿病和心脏病的诊断也带来新契机。早期研究指出,耳垢中的成分能区分1型和2型糖尿病患者,且通过特定分子特征识别心脏病可能成为辅助手段。相比传统血液检测,耳垢采样无创且便捷,未来或许可成为慢性病管理的一个补充工具。关于内耳疾病,耳垢同样提供了突破口。

美尼尔氏病是一种影响内耳的疾病,导致严重的眩晕、恶心和听力下降,目前诊断过程复杂且往往耗时多年。最新研究发现,患者耳垢中的三种脂肪酸含量显著低于正常人,这为疾病的早期识别和病理机制的探讨提供了新方向。通过发展相应的检测套件,医生有望快速诊断该疾病,改善患者生活质量。为什么耳垢成为疾病诊断的新宠?关键在于其化学成分能反映人体的代谢状态。许多疾病源于细胞代谢异常,线粒体功能紊乱会导致脂质、蛋白质和碳水化合物的代谢失衡,从而产生不同的化学物质。耳垢作为脂质丰富、代谢产物积累的介质,比血液、汗液和尿液更能稳定地反映长期代谢变化。

巴西的研究团队提出了“耳垢图谱”或称“cerumenogram”的概念,通过分析特定的挥发性有机化合物,能够以高度准确率检测包括淋巴瘤、癌瘤和白血病在内的多种癌症。这种检测成本低廉且便捷,未来可能成为癌症早筛的常规手段。研究还在继续,科学家期待扩大检测范围,涵盖帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病,实现多疾病的同步筛查。对组织和患者来说,耳垢检测具有独特优势。采集容易且无创,避免了血液采集带来的痛苦和感染风险,且样本保存相对简单。脂类物质的积累还让耳垢能够涵盖更广泛的代谢异常信息,是诊断“一次看多病”的有力工具。

此外,耳垢检测的周期可以设计为半年或一年一次,适合用于健康监测和疾病预警,提高治疗成功率和生活质量。尽管研究潜力巨大,耳垢检测依然面临挑战。首先是需要建立更完善的健康耳垢化学基线,明确不同人群正常范围及其变化规律。其次,临床科研需要扩大样本量,验证相关指标的准确性和稳定性。最后,普及应用需要与医疗体系深度融合,包括制定标准化的采样流程、检测方法和医生培训。综合来看,耳垢作为身体代谢的“缩影”,为医疗健康领域带来了令人振奋的新视角。

它不仅能够提示身体正在经历的各种生理和病理变化,还将促使诊疗方式向更便捷、无创和精准转变。随着科技进步与研究深入,未来耳垢检测或将成为常规体检的一部分,帮助大众更早发现健康隐患,享受科学带来的健康福祉。总之,耳垢不应被简单视作“不洁”或“废物”,它如同人体内在健康的密码,等待着我们去破解。关注耳垢,关注细微处的健康信号,可能是我们迈向更智能医疗的第一步。