Windows命令行作为计算机操作系统中极为重要的人机交互方式,其发展历史和技术演变蕴含着计算机科学不断进步的缩影。追溯其起源,可以发现命令行的根基植根于早期计算机终端设备的设计思路中,直到现代多窗口图形界面时代,命令行依旧发挥着不可替代的作用。命令行接口最早可以追溯到电传打字机(Tele-Typewriter,简称Teletype),这类机电设备以键盘输入字符,通过电信号传输给计算机,并将计算机返回的文本内容以打印或屏幕方式输出。最初的传输速率仅10字符每秒,使用如RS-232串行通信协议,未配备显示屏的打印机输出方式使交互相对迟缓,但奠定了现代交互模式的基础。随技术进步,CRT显示器逐渐取代了打印设备,大大提升了交互效率,并催生了如DEC VT100这样的经典终端型号。虽然硬件和传输速度持续提升,字符流作为输入输出的基本媒介这一核心模型却保持不变,成为跨平台命令行接口设计的基石。

字符编码体系的发展也是Windows命令行以及任何终端交互系统不可忽视的关键环节。最初的7位ASCII编码定义了包括大小写英文字母、数字及基本符号在内的128个字符,对于早期通信而言已足够使用。然而随着国际化需求不断增加,尤其是多语言、多符号的应用日益广泛,原有的编码体系开始难以满足复杂文本的需求。为解决此问题,8位扩展的代码页出现,如IBM的代码页437,包含了更多图形和符号等内容。尽管代码页在一定程度上扩展了字符支持范围,但各地的定义差异也导致了“乱码”(mojibake)现象。Unicode标准的诞生代表了信息编码的一次重大革新,它以涵盖全球所有主要语言文字以及符号、表情符为目标,通过编码点统一定义字符,最大限度地解决了跨语言文本显示和交换的问题。

UTF-8编码方式的流行则主要依赖于其对ASCII的兼容性和存储效率优势,使得Unicode如今已成为命令行、互联网乃至操作系统中的主流文本编码形式。在Windows环境中,命令行接口不仅是纯粹的字符输入输出环境,更涵盖了丰富的Shell生态。MS-DOS时代的command.com是较早的命令行解释器,但功能有限。Windows NT引入的cmd.exe版本兼容旧指令集,同时加入了多项增强指令。2006年面世的PowerShell开启了命令行脚本与流程自动化新时代,其基于.NET框架,允许以对象为核心交互和处理数据,显著提升了Windows系统管理和开发的灵活性及效率。更值得关注的是,PowerShell在2017年开源并扩展至Linux和macOS平台,促进跨平台命令行工具的统一。

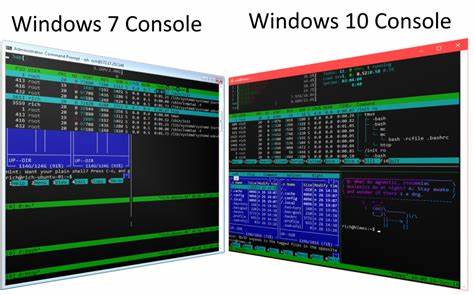

同时,2016年Windows子系统Linux(WSL)的推出,更是深刻改变了Windows命令行的生态格局。WSL允许用户在Windows系统中原生运行未经修改的Linux二进制文件,极大丰富了开发者和系统管理员的工具选择与工作流程,减少了传统虚拟机和多系统启动带来的性能开销和操作复杂度。现代计算机环境下,虽然图形界面占据主导地位,但命令行依然保持其不可替代的高效、灵活、可自动化特性。Windows终端应用程序不仅继承了早期终端的输入输出模型,还在后台通过高效的内存通信模拟传统伪终端(PTS/PTY)技术,使得终端与命令行程序间的交互速度大幅提升。远程执行能力、脚本自动化、系统管理和应用调试等各类使用场景,都充分体现了命令行的实用价值。如今,微软正致力于现代化Windows命令行体验的革新,不断解决旧版终端的兼容性与性能挑战,如改进Unicode和UTF-8支持、引入伪终端(ConPTY)技术等,力图让Windows命令行适应更加多样化和复杂的使用环境。

总结来看,Windows命令行经过近百年的发展,从机械打字机到现代全功能终端和脚本环境,展现了计算机人机交互历史的演变轨迹。随着Unicode的普及、PowerShell的开源和WSL的引入,Windows命令行向着开放、多元与智能化方向迈进。对于使用者而言,理解命令行背后的编码体系、Shell进化及现代终端架构,有助于更有效地利用这一强大工具提升工作效率。未来,随着云计算、人工智能等新兴技术的融合,Windows命令行无疑将在系统管理、开发运维以及跨平台操作中发挥更加核心的作用,成为连接用户与计算机深层次交互的桥梁。