在职场及日常交流中,语言的细微差别往往决定了沟通的效果和他人对我们的印象。尤其是在团队合作和项目管理中,表达同意时的语言选择尤为重要。一个普遍却容易被忽视的现象是,人们在表达赞同时会使用“是,但”的结构,而这种表达方式其实潜藏着负面暗示。相反,采用“但确实”这一表达顺序,不仅能让观点更具建设性,还能在潜意识中创造更加积极和支持的沟通氛围。本文将深入探讨这两种表达方式的差异及其对沟通效果的影响,同时分享如何实践“但确实”原则以优化工作中的交流。交流的第一印象往往至关重要。

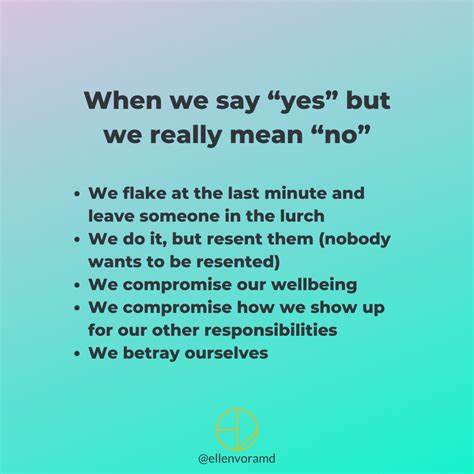

心理学研究表明,信息的最后部分最容易被记住,人们倾向于根据对话的结尾来形成总体判断。因此,当我们说“是,但…”时,句尾的“但”往往传递出某种阻碍、质疑或负面评价,即便前面已经表示了赞同。这种表达方式可能导致沟通对象觉得你的同意并不是发自内心,而是一种勉强接受,甚至预示着后续可能的反对或不满。反之,当我们改用“但确实…”开头转折,再紧接肯定的措辞时,语气显得更为积极和包容。例如,“我们可能需要在一个月后进行调整,但确实这是一个很好的方案。”这样的话,即使前面提及了调整的必要,后半句的肯定会成为听者印象最深刻的部分,增强对提案的接纳度。

对许多来自不同文化背景或行业的人来说,这种听起来微不足道的变化却是根本不同的表现方式。比如,西海岸的科技公司文化普遍推崇正面、建设性的沟通,减少负面表达和阻碍信息流通的措辞,是团队保持高效和谐的关键。此外,从情绪智力的角度考虑,说“但确实”的表达更符合积极心理学主张的微妙肯定模式;它让对话者感受到被尊重与支持,从而更愿意开放心态,接受接下来的观点或建议。软件开发等跨职能协作密切的领域尤为需要这种积极的表达习惯。在快速迭代和不断调整的项目环境中,团队成员普遍面临时间压力和复杂决策。资深工程师或项目负责人如果仅以“是,但…”的方式口头附加条件或限制,虽然表面上表示同意,实际可能无意中释放了消极信号,导致团队士气受损或者合作陷入停滞。

相反,采用“但确实”的方法,则会让团队感知到领导的支持和认同,同时也明白接下来需要关注的改进或调整点,促进共识达成。当然,改变这类惯用表达需要一定的练习和自我意识。在多数情况下,我们习惯了“是,但”的快速反馈,这种口语模式根植于日常对话中,不易察觉其潜在负面影响。要有效转变为“但确实”的表达,首先需要在沟通前有意识地审视自己的措辞,明确自己希望传递的整体态度和语气。在实际应用过程中,可以通过录音回听、同事反馈或者役使沟通教练等方式来增强感知。此举不仅提升自身的沟通能力,还会让周围的同事感受到更开放积极的氛围,从而提升团队效率和合作意愿。

这并非简单的语法调整,而是展现个人情商和沟通技巧成熟的标志。语言是思维和文化的载体,也是职场中人际关系的润滑剂。在全球化和多元文化高度交织的今天,团队成员来自不同国家和背景,沟通方式的差异更是显著。理解和采用这种“但确实”而非“是,但”的沟通模式,有助于避免文化误解,建立更有效的跨文化工作关系。许多非工程师同事早已自动采用这一模式,因为他们在日常生活和工作中深知以积极结束对话的重要性。然而,工程师往往因早期教育和行业文化的缘故,习惯了逻辑严谨、直截了当的“是,但”表达,未必意识到其中的情绪暗示。

随着职业发展,特别是步入管理岗位,更需学会调整表达方式,彰显支持从而凝聚团队共识。换句话说,即使技术能力出众,沟通方式的改进仍然是职场晋升的关键因素之一。理想的沟通境界是既能够表达真实的担忧和建议,又不会削弱合作意愿和积极氛围。“但确实”这种表达方式,恰恰为我们提供了一条平衡路径。它不仅保留了需要指出的问题,也强调了同意和支持的一面,体现了成熟和周全的思考。实践中,可以将“但确实”视为一个沟通习惯,刻意在每次表达条件或附加意见时优先使用这种结构。

随着时间推移,周围人会渐渐感受到态度的改变,从而提高对话效率和信任度。正如有经验的职业导师所说,语言虽小,却能释放巨大的能量。在软件开发、产品设计、市场营销等团队导向型工作中,积极而清晰的沟通对项目的成功起着决定性作用。排除消极暗示,昭示支持立场,是领导者和团队成员应共同努力的方向。归根结底,说“但确实”,而不是“是,但”,并非一条死板的语法规则,而是提升沟通质量的有力工具。它帮助我们在复杂多变的职场环境中,保持正向动力,促进真诚合作。

改变表达顺序,看似轻微,却能够改善人际关系,解放团队潜力。掌握和实践这一沟通技巧,是任何希望在职业道路上取得更好绩效和人际和谐人士的宝贵财富。