随着科技的不断进步,能源存储技术的创新成为推动现代电子设备和绿色能源系统发展的关键。量子电池,作为一种新颖的能量存储装置,因其具备利用量子态储能并实现超快充放电的能力,备受科研界的关注。迪克量子电池(Dicke Quantum Battery)基于迪克模型,通过多体量子耦合作用,实现了能量的超吸收特性。然而,尽管其充电速度极快,实际应用中却面临着存储时间极短的问题,主要原因是快速的辐射发射和超辐射效应导致的能量迅速流失。如何延长迪克量子电池的自放电时间,成为实现其实用化的关键挑战。最近,科学家们提出并验证了一种利用分子三重态的创新策略,有效地延长了迪克量子电池的能量存储寿命,为量子电池技术的发展带来了突破性进展。

迪克量子电池的核心优势在于其通过超吸收机制实现能量的快速积累。具体而言,该电池在包含多个发射体的光腔内,利用光与分子激发态的强耦合,实现了能量传输效率的倍增。传统的迪克电池中,能量存储主要依托于发光的单重态激子,当系统充满能量后,极易通过超辐射路径快速释放,导致自放电时间限制在纳秒甚至更短的时间尺度。为了克服这一瓶颈,研究人员设计了一种多层微腔结构,区别于单一的能量接收层,新结构中引入了分子三重态储能层,这种三重态是单重态的暗态,横跨能量较近且辐射跃迁被禁阻的激发态,天然具备远长于单重态激子的寿命。 三重态的应用原理基于其激发态的自旋-禁阻性质,转变为光子的途径极为受限,从而大幅降低了辐射损耗。通过设计微腔,允许能量先由亮态单重激子以超吸收形式迅速积累,再通过高效的分子间系间穿越(intersystem crossing, ISC)将能量传递给三重态,实现能量的稳定储存。

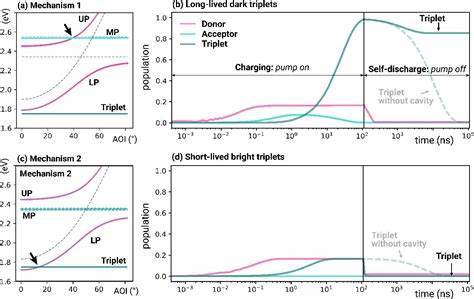

该设计巧妙地将充电速率和储能寿命两个关键性能指标进行时空层面分离,使能量迅速注入系统后,安全稳固地滞留在微腔内部的暗态中,有效抑制早期放电。 实验研究中,研究团队选择了具有理想系间穿越效率和长寿命三重态的分子作为储能层材料,例如钯卟啉类化合物。机理在于激发态的单重态分子,通过快速的ISC过程跃迁至三重态,从而逃脱快辐射发射通道。微腔结构中,激发的单重态与腔光子形成极化子态(polariton),这些极化子在多体耦合下表现出复杂的能量混合态,通过调控腔长度和光入射角度实现极化子能量对接三重态,实现高效能量传递。角度分辨的反射和发射光谱证实了强耦合现象及极化子与三重态之间的共振互动。 光谱实验和动力学测量表明,当极化子和三重态能量准共振时,三重态激发子产生最大化,三重态激子寿命从传统的纳秒级跃升至微秒级。

具体而言,某些装置表现出40微秒级自放电时间,较之前同类系统提升了约百倍。这一突破表明,通过分子三重态的利用可显著延长迪克量子电池的能量储存时间,将其从理论构想逐步推动向实际应用边界。 理论模型采用简化的Jaynes-Cummings哈密顿量,结合集体激发态和腔模式,模拟了能量在激子和极化子之间的转换,重点对比分析了两个能量转移机制。第一种机制为由激子向三重态通过系间穿越实现暗态储能,三重态保持为几乎不与光场耦合的纯暗态,实现极长寿命。第二种机制为极化子与三重态之间存在弱耦合,三重态部分混入光场,寿命相对缩短。实验数据更倾向于第二种机制,显示极化子-三重态的弱耦合为能量转移主要路径,同时仍保持较长的暗态寿命。

能量存储的实际有效性除了自放电时间外,还需考量所存储的能量密度和提取效率。团队根据实验测量估算,基于三重态的储能层具有良好的能量密度,能提供符合部分电子设备需求的储能量。同时,通过计算“ergotropy”即系统中可转化为工作的最大能量,展示了暗态能量的提取潜力和限制,强调需优化各态间的能量分布,减少锁定在辅助态的无效能量,从而提高能量释放效率。 未来发展方向在于进一步提升系间穿越速率,减少非辐射损耗,并寻求更长寿命的三重态材料,甚至通过设计分子结构实现毫秒乃至秒级的三重态寿命。同时,研究团队建议探索非全光学提取方法,如电流读取,从而实现量子电池的实际电能输出。此外,运用冷原子、离子阱和超导系统等平台,结合量子纠缠和纯粹量子操作,有望在实现真正量子优势的量子电池领域开辟新篇章。

从技术层面看,分子三重态的引入有效解决了迪克量子电池中超辐射引发的快速能量丧失难题,体现了将暗态物理特性应用于能量存储的新思路。该研究不仅为量子能量存储提供了切实可行的路径,还拓宽了光–物质强耦合领域的应用边界,为高效超快且长寿命的量子电池设计奠定基础。未来,随着材料科学、纳米光学和量子信息技术的融合发展,相关设备或将广泛应用于便携式电子、可穿戴设备、智能电网以及绿色能源储存中,推动现代科技迈入量子驱动的全新时代。