在当今快速发展的科技时代,创新成为推动社会进步和经济发展的核心动力。创新不仅改变了人们的生活方式,也在各行业带来了前所未有的变革。然而,伴随着创新浪潮而来的并非全是积极成果,越来越多的案例显示,道德沦丧的创新成为了最容易实现的创新形式,其背后隐藏的隐患和风险正逐步威胁着社会的整体福祉。为何道德腐败的创新如此容易生成?它们的背后是怎样的逻辑?未来又将会引导我们走向何方?这是当前社会必须认真思考和应对的重要课题。 道德腐败的创新之所以容易,是因为它们通常依赖于捷径和降低成本的策略,而这种策略放弃了对社会责任、法律法规和伦理标准的坚守。许多企业和创新者寻求尽快的利润最大化,舍弃了对内容版权保护、用户隐私和信息真实性的保护,从而将风险转嫁给广大消费者和社会公共利益。

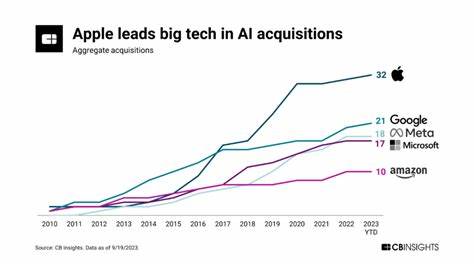

例如,人工智能领域中不少企业通过未经授权的大规模数据采集训练模型,绕过版权许可以及数据隐私保护规定,获得短期赢利和市场优势,但这实际上破坏了创新生态的公平基础,也侵犯了原作者和用户的权益。 从经济层面分析,这种“懒惰型”创新方式表面上看是“降低成本以实现效率”,但实质上削弱了创新发展的根基。历史和现实均表明,长远来看,忽视伦理和社会责任的企业模式往往带来监管收紧、信任危机乃至市场动荡。伦敦政治经济学院(LSE)的一项研究揭示,英国自2010年开始推行的紧缩政策虽然旨在促进经济增长,却导致了大量民众的生命受到影响,甚至带来了成千上万的“绝望死亡”,这些悲剧正是短视政策背后的沉重代价。同样,美国近年来经济增长数据喜人,但同时却存在大量无家可归者和贫困家庭,表明经济增长的红利未能共享到社会的每一个角落。 技术创新的伦理缺失同样反映在知识产权的保护上。

过去的文本处理和语言模型研发是在尊重版权的基础上展开的,企业通过建立版权协议实现合法利用与合作共赢。但如今,部分AI开发者和平台通过声称内容“属于开放网络”,来规避版权责任,使得原创者权益受到严重侵害。这种做法不仅破坏了创新成果的合法归属,也打击了原创者持续创造的积极性,挤压了合法技术创新的空间。 同样危险的是,政府和政策制定者对创新监管的态度也存在极大分歧。一方面,有声音主张放宽监管,以促进所谓的“创新自由”,但这忽略了不同领域对安全和伦理的不同需求。医疗、生命科学领域的AI需要严格监管以保障医疗安全,而娱乐或游戏领域的AI相对宽松的监管环境则足以保证创新活力。

整体来说,简单粗暴的“去监管”口号不仅没有事实依据,反而极其危险,容易酿成系统性风险。 人工智能领域尤其突出。身为当下最引人关注的技术范畴之一,生成式AI(GenAI)虽被称为“人工智能的未来”,但它只是AI领域众多技术之一。当前主流生成式AI的发展显现出创新动力不足,更多是依赖于既有的资源进行大规模复制和改编,而非真正具备人类创造力的突破性进展。这种趋势背后隐藏的是资本市场的短期压力和对快速盈利的渴望,导致许多企业降低研发标准,放弃长期投资,选择依赖侵犯版权和预训练数据边界模糊的“捷径”来维持生存。 真正有价值的创新应当尊重伦理和法律,注重长期可持续发展,而非单纯追求短期利益。

真正的创新需要付出更多努力,涵盖技术突破、商业模式改良和社会责任的全面考量。伦理原则是创新健康发展的底线,没有伦理的创新注定是空中楼阁,不仅不能带来真正的价值,反而可能造成严重的社会反弹和监管惩罚。 因此,构建合理的监管框架和创新生态变得尤为重要。监管并非创新的障碍,而是保护创新成果、激励合法竞争和维护消费者权益的保障。科学透明的监管能引导企业合规发展,促进安全、有效和负责任的技术应用。同时,社会也需要培养公众对创新伦理的认识,推动开放、公平、可持续的创新文化,避免陷入“只求速度和利益、忽视道德风险”的恶性循环。

从更长远的视角来看,科技的真正未来不在于通过剥夺他人劳动果实或缩减研发投入来短暂获得成功,而是通过不断投入、尊重知识产权、注重用户权益和环境可持续性,走出一条创新与道德兼顾的道路。只有在这样的基础上,科技才能造福更多人群,实现真正的进步和繁荣。 总之,道德腐败的创新看似容易实现,但其隐含的风险和成本远远超过短期的经济收益。当前社会面临的挑战是如何摒弃纵容捷径的心态,重视创新背后的伦理责任,推动真正有价值、负责任且可持续的创新发展。未来科技与伦理的共舞,需要更多行业领导者、政策制定者和公众的共同努力,才能确保创新不仅“新”,更“善”。