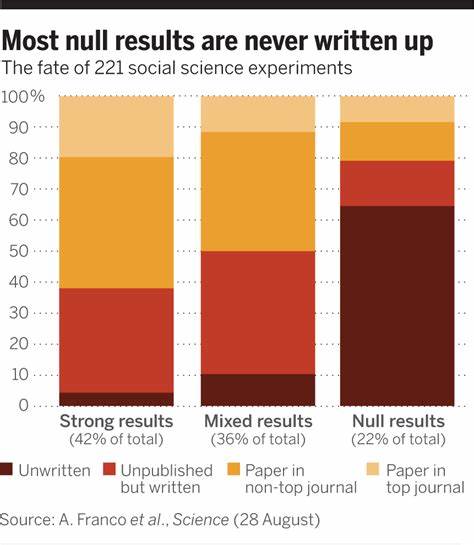

在科学研究中,无效结果,亦称为零结果或无显著发现,指的是研究未能支持假设或未产生预期显著效应的实验数据。尽管无效结果在推动科学认知边界和避免资源浪费方面有着不可替代的作用,许多科学家仍然发现将其发表为文献稿件存在极大困难。无效结果的重要性正逐渐被学界认可,但出版障碍依然阻碍其在学术交流中的普及和推广。 为何无效结果极具价值?首先,无效结果补充了科学研究中的完整信息体系。科学进步不仅依赖于成功验证的假设,也依赖于探索失败的尝试。无效结果能够防止重复劳动,为未来研究指明调整方向,并减少资源在无果实验上的浪费。

其次,无效结果对科研诚信至关重要。公开无效结果有助于减少发表偏倚(publication bias),避免偏向于正面结果的选择性报道,提升研究透明度和可重复性。这对于建立可信赖的科学基础和政策决策具有深远影响。 然而,无效结果的发表却面临重重阻碍。一是学术评价体系的制约。当前高校和研究机构在绩效评估、晋升和资金申请中往往偏重发表高影响力的正向科研成果,忽视甚至排斥无效结果。

科研人员担忧发表无效结果会损害个人声誉,影响职业发展,导致部分科学家选择隐瞒或忽略这类数据。二是缺乏合适的出版平台。传统高影响力期刊多数偏好报道有突破性发现的研究,愿意接纳无效结果的期刊数量有限,缺乏针对无效结果设计的专门出版渠道。此外,同行评审过程有时对无效结果存在偏见,审稿人和编辑往往认为无显著成果的投稿价值较低,从而降低发表可能性。 这导致无效结果在科学知识体系中的缺失,进而带来严重后果。研究者可能因未能获取先前无效实验数据,重复无效设计,浪费大量时间和资金。

科研领域的信息不对称还可能导致不合理的资源分配和误导性政策制定。全球科研界愈发意识到解决此问题的紧迫性,推动相关改革和创新举措不断涌现。 解决无效结果出版困境的路径正在逐步成型。提升科研文化认知是根本。科研机构和资助方应调整评价机制,将无效结果纳入科研贡献的考核范畴,鼓励学者公开分享所有实验数据。学术期刊也可发挥引领作用,开设无效结果专栏或专题,创建开放获取平台,提升无效结果的可见度和引用率。

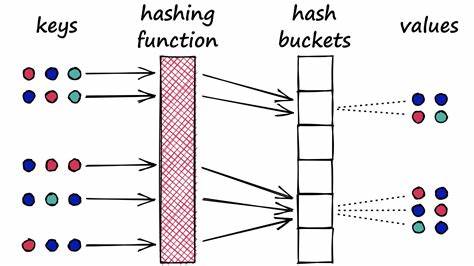

一些新兴的开放科学平台和预印本服务器为无效结果提供了便捷的发布渠道,学者可借助这些途径广泛传播研究经历。 另外,技术进步和数据管理工具的发展助力无效结果的合理整合。数据库和知识图谱的建设使得无效数据更易存储、检索和分析,推动科学共同体对数据资源的高效共享。通过大数据和人工智能手段解析无效结果,有望发现潜在规律和新思路,从而转化为科学突破的契机。 在国际层面,多边合作和政策倡导也是推动无效结果发表的重要动力。科研资助机构、学术联合体和政府部门应制定透明公开的指导方针和奖励机制,降低发表无效结果的制度障碍。

大型科研项目和跨学科研究积极纳入无效数据的管理,为全球科学网络注入更丰富的知识内容。 部分科学领域已率先探索有效推动无效结果发表的经验。例如心理学和医学领域,由于复制危机和临床试验透明度要求,相关出版需求强烈。专业期刊和注册报告制度允许研究者提前提交研究方案,确保无论结果如何均能公正发表。这种做法不仅保障了研究完整性,也促进了学术交流的公平性和可信度。 长期来看,无效结果的广泛发表将提升科学的开放性、包容性和自我纠正能力。

科研人员需转变观念,认识到无效结果并非失败,而是探索过程中宝贵的信息。科学教育和培训应体现这一理念,培养未来科研人员的全面思维和责任意识。 总结而言,无效结果在科学研究中占据不可或缺的位置,其发表困境源自现有学术生态、评价制度及文化认知等多重因素。通过政策扶持、平台创新及观念变革,科研界正朝着更加透明与公正的方向迈进。让无效结果发声,不仅有利于构建更为完善的科学知识体系,也将推动全球科研迈向更高效和可持续的发展道路。