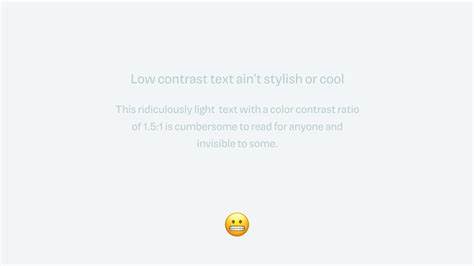

随着互联网技术的不断发展,网页设计也经历了多次变革。近年来,许多网站在文字颜色和背景色的搭配上趋向于使用低对比度设计——即文本颜色与背景颜色较为接近,通常表现为浅灰色字体配以浅色背景。表面上看,这种设计追求的是一种柔和、现代的视觉效果,但许多用户,尤其是视力不佳的人群,却普遍反映文字难以阅读,感到疲劳甚至无法准确识别内容。如此低对比度的文本为什么却在大量网站中盛行,成为了一个值得探讨的问题。 首先,低对比度文本的普及与当前的设计趋势密不可分。现代设计风格重视极简主义与“柔和”的界面体验,设计师往往喜欢使用淡雅的色调来营造轻盈和舒适的视觉氛围。

特别是在移动设备屏幕上,过于鲜明的黑白对比有时被认为视觉冲击过大,会让用户感到过度疲劳。为了减少“刺眼感”,设计师倾向于避免使用纯黑(#000000)和纯白(#FFFFFF)组合,而是选择中性色调如灰色系,以达到一种视觉上的柔化效果。同时,一些设计理念强调“环境光感”,即颜色的搭配需配合设备和环境光线,以提供一种更自然的阅读体验。然而,这种设计理念在实际应用中往往过于理想化,忽视了不同用户的视力差异。 其次,低对比度设计背后的技术标准和规范也在一定程度上推动了其流行。近年来,网络无障碍(Accessibility)标准如《Web内容无障碍指南》(WCAG)变得越来越重要。

WCAG明确规定了文本与背景之间应满足至少4.5:1的对比度标准,以保证残障人士等弱势群体能够顺畅阅读网页内容。但在实际操作中,设计师和开发者为了在保持品牌色彩的一致性与视觉风格的前提下满足标准,往往在原有品牌颜色基础上做轻微调整,选择一些低对比度的颜色。这种“折中”方案导致文本仍旧处于较低对比度区间,但表面上看似符合某些规范要求。更有设计团队仅在按钮、导航栏等重要界面元素维持较高对比度,而正文文字和辅助文字部分则保持较弱的对比度,导致整体阅读体验下降。 此外,设计师的认知局限与行业惯例也是导致低对比度文本普遍的原因之一。许多设计师,特别是年轻一代,可能更注重页面的美观与风格创新,而对视觉无障碍标准的理解和重视不足。

有调查显示,设计师通常在项目后期才意识到对比度问题,常常被要求仅“勉强”满足最低标准,甚至有些企业整体不重视无障碍合规,只关注“看起来漂亮”的效果。再加上大量设计灵感来源于流行趋势与知名网站的模仿,低对比度文本设计得以快速扩散。设计社区内充斥着各种“柔和灰”配色方案和极简风潮,许多设计模板和前端框架默认就采用浅灰色字体,这在无形中助长了低对比度文本的泛滥。 当然,低对比度文本也带来实际的用户体验问题。许多网民,包括年龄较大的用户和视力受损者,投诉阅读困难。眼睛很快疲劳,无法快速抓取关键信息,浏览效率降低。

有网友调侃甚至需要借助浏览器插件或开启“阅读模式”才能获得良好的阅读感受。一些专业人士指出,低对比度文本对内容密集型网站影响尤甚,而这种情况在新闻、博客、技术网站中尤为明显。即便如此,网站运营方往往因为品牌形象、设计美学、乃至对无障碍法规的理解不足,没有投入足够资源去优化对比度,形成了一个设计与可读性间的矛盾。 从法律与监管角度看,部分国家和地区对网站无障碍有明确的法律要求,不符合要求的网站可能面临诉讼风险。例如,美国司法部对公共机构及某些商业网站有严格的WCAG合规要求,违者可能会被投诉甚至罚款。虽然对于许多私营企业来说,相关法规尚处于灰色地带,诉讼案例较少,但法律压力仍在逐渐加大。

同时,无障碍的法律环境推动一些大型企业不断改善设计,设置更合理的对比度标准,避免法律纠纷。这也进一步推动了设计师对无障碍的关注,但解决方案往往还不成熟,导致在可读性和品牌色彩之间难以取得理想平衡。 面对低对比度文本带来的挑战,业内部分从业者和专家积极探索更优方案。比如开发了许多在线工具,帮助设计师预先检测配色对比度,确保设计符合无障碍标准的同时尽可能美观。还有专门的色彩生成器,旨在根据品牌色调快速导出符合对比度要求的替代色,从而减少设计冲突。此外,一些浏览器和操作系统也在积极完善用户自定义阅读体验,诸如颜色反转、阅读模式、放大功能等辅助工具减少了低对比度文本对用户的负面影响。

总的来说,低对比度文本的普及是多种因素叠加的结果。它反映了设计师对视觉美学的偏好、对无障碍标准的理解不足、行业流行趋势的影响以及部分地区法律监管驱动的复杂局面。虽然软色调设计有其美学价值和某些使用环境的合理性,但过度降低对比度显然损害了用户体验,尤其是弱势人群的阅读公平性。未来,网站设计需更加注重无障碍原则与用户多样性的需求,实现视觉效果与功能性的最佳平衡。设计师与开发者应借助技术工具和规范指导,创造既美观又友好的阅读环境。同时,品牌建立阶段应将无障碍融入色彩体系规划,避免后期大幅调整所带来的成本与矛盾。

最终,推动互联网成为一个人人平等、便捷访问的信息空间,是设计行业不可推卸的责任。