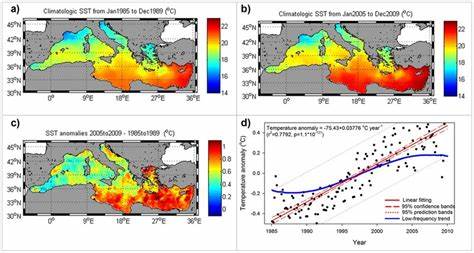

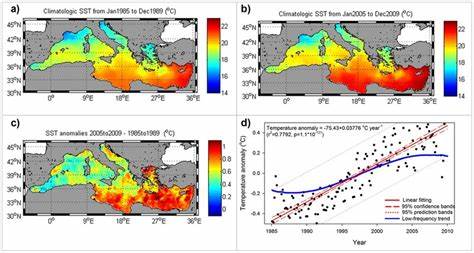

随着气候变化问题日益受到全球关注,海表温度(SST,Sea Surface Temperature)作为气候系统的重要指标,其准确测量与分析尤为关键。自20世纪80年代以来,借助卫星技术,科学家能够获得覆盖全球范围的海表温度数据,极大地推动了气候科学的发展。然而,令人意想不到的是,尽管全球气温在多组综合数据中呈现较为一致的升温趋势,不同的卫星时代海表温度数据集却显示出显著差异。这些差异不仅影响了海洋的变化认知,也对全球气温趋势的评估产生了深远的影响。本文将围绕卫星时代海表温度趋势差异展开探讨,分析各数据集间存在的不同,阐述其背后的技术与方法因素,并探寻这些差异对气候科学与政策制定的启示。 卫星时代海表温度数据集的多样性和差异性主要源于观测手段的不同、数据处理和校正方法的差别。

较为常见且被广泛使用的海表温度数据集如HadISST1、ERSST v5、COBE2及OISST v2.1等都采用卫星和船舶观测相结合的方式进行数据重建,但在算法、时间覆盖范围、空间分辨率及数据同化技术上存在显著差异。 在1982年至2024年间,覆盖南纬60度到北纬60度的海表温度趋势报告显示各数据集的变化率从每十年约0.108摄氏度到0.184摄氏度不等,存在近乎两倍的差别。这种第一序列的趋势差异令人困惑,因为海洋面积覆盖了地球表面的70%,且全球温度数据中两组海表温度字段的趋势较为接近。实质上,这反映了对海洋温度的不同观测和处理方法间所固有的复杂性与不确定性。 造成这些差异的一个重要因素是数据采集过程中传感器类型的差异。卫星上的红外和微波遥感器受大气条件影响不同,且船舶测量数据又因海水采样方式(如水桶测量与机舱进水口温度测量)不同而存在系统性偏差。

此外,数据的插值技术,针对缺失值的补偿策略以及对极端天气事件和其他短期变化的处理方式都显著影响了时间序列的平滑度和趋势计算结果。 此外,海表温度数据集在时间序列的校正和同化环节也表现出差异。部分数据集强调长期一致性校正,旨在减少观测设备变更带来的时间伪影,而另一些则更注重捕捉短期波动和极值变化。不同的统计模型和人工智能工具在数据重构过程中引入的各自假设,也导致温度趋势评估产生不同的敏感性和不确定性。 这些基础性的差异不仅仅是技术层面的问题,更对气候研究产生了重大影响。全球气温的升高趋势是气候变化的核心指标,而海洋吸收了全球约90%的额外热量,海表温度的准确变化趋势直接影响到对全球变暖速率、气候敏感度以及海洋循环模式的理解和模拟。

若海表温度数据存在较大不确定性,整体的全球温控参数评估也会随之扩展,这给未来气候预测和政策制定带来挑战。 在气候模型的参数化和验证过程中,研究人员通常依赖海表温度作为边界条件之一。不同数据集之间存在的趋势差异,会导致模型输出结果出现显著偏差,从而影响到预警和适应策略的科学依据。尤其是在极端气候事件频发的背景下,如厄尔尼诺现象和北大西洋涛动,准确的海表温度数据对于解读这些事件及其全球影响至关重要。 为了更好地理解和利用这些数据,科学界正在推动多种数据集的融合与交叉验证,通过统计学和机器学习的方法来减少偏差,提升数据的空间和时间一致性。同时,提升卫星传感器的技术水平,加强对传统海洋观测手段的维护和升级,也是未来减小趋势差异的关键举措。

国际合作在这一领域显示出巨大潜力。由NASA、NOAA、MET Office等机构主导的多国项目,通过共享数据资源和算法创新,力求统一海表温度的观测和分析标准,推动形成更加可靠且科学的海洋气候产品。公开数据和开源代码的推广也大大促进了科研人员的合作与独立验证,增强了研究的透明度和可信度。 综上所述,卫星时代海表温度数据集间的趋势差异不仅反映了技术和方法的复杂性,更折射出气候科学面对大数据与多源异构信息整合的挑战。这些差异提示我们在解读全球变暖趋势时需更加谨慎,充分考虑数据不确定性,并不断推动数据质量的提升。未来,随着观测技术的进步与算法优化,海表温度数据将更加精确,从而为科学界提供坚实的基础,支持更准确的气候变化评估与应对策略制定。

全球气候治理的有效性在很大程度上取决于我们对海洋温度变化的精准理解与持续监测,因此,认识并解决各数据集间的差异具有重要的现实意义与深远的科学价值。