近年来,加密货币行业的快速发展对全球监管机构提出了全新挑战。技术创新的速度常常远超法律法规的更新,使得监管往往滞后或模糊,这种状况曾一度阻碍了区块链技术的广泛应用和行业健康发展。在这种背景下,美国证券交易委员会(SEC)于2025年5月发布的有关质押(staking)的新指导意见,成为加密货币监管领域的标志性事件,展现了技术驱动、理性务实的监管新思路。 质押作为当前区块链生态中极为关键的技术机制,尤其在权益证明(Proof of Stake,简称PoS)网络中扮演着确保网络安全与共识的核心角色。它允许代币持有者通过将资产锁定于网络,参与到验证交易、维护区块链运行的过程。这种参与既不是简单的资产持有,也不同于传统意义上的金融投资,更多体现为对网络基础设施的贡献。

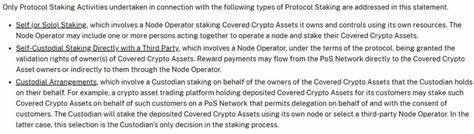

然而,之前SEC及部分监管机构倾向将质押视作证券投资,认为其符合Howey测试中“以盈利为目的的共同企业投资”定义,这给质押活动带来了沉重的合规压力。 这一态度的转变源于SEC对技术细节的深入理解及行业交流的加强。SEC此次声明首次明确指出,在非托管或协议原生的质押模式下,参与者是在贡献区块链网络的共识机制,而非进行典型的证券投资,这有助于区分质押活动与传统的金融产品。换言之,非托管质押不是证券交易,不必承担证券法规下的注册和披露义务。这种区分不仅为行业减少不必要的合规障碍,也使得合规路径更加清晰合理。 这种转变的背后,是监管者主动与工程师、开发者及法律专家深入对话,解读区块链协议设计、质押节点运作机制和分布式网络的复杂性。

这种跨领域的交流方式反映出技术性理解已成为制定有效监管政策的关键。只有真正理解产品本质,监管才能既保障投资者权益,又避免过度监管扼杀创新活力。 SEC目前的指导体现了对区块链多元化应用的包容性,也认可了去中心化网络中参与者的自主控制权。相比集中管理下的收益产品,PoS网络中代币持有人委托验证者仅是执行技术服务,收益来自协议预设的代币发行激励,而非人为保证或承诺。这种经济设计更像是系统维护成本的补偿,而非传统投资回报。这种定位削弱了将质押等同证券的法律依据,有利于促进本土生态健康发展。

此外,这种灵活而精准的监管思路防止了将区块链创新扼杀在萌芽阶段的风险。过去,过度依赖传统金融架构套用法律,可能导致验证节点运营成本激增,创新人才和项目流失至他国,形成“监管淘汰赛”。SEC此次指导无疑向市场发出了积极信号,表明美国愿意拥抱技术进步,构建合理、平衡的监管环境,保持在全球区块链竞争中的领先地位。 这一指导声明并非安全港,也未消除所有潜在的执法风险。对于融合了流动性保证、收益承诺等特征的平台,SEC仍保留严密监管权力。这也提醒企业,需要在设计业务模式时务必遵循合规原则,保障透明度和投资者权益,避免误入法律灰区。

市场中的合规基础设施建设日益重要,为机构投资者和用户提供了更强的信心。 值得一提的是,美国SEC的这一转向与国际监管趋势趋于一致。包括欧盟、新加坡、加拿大等多个地区,在加密资产监管方面已逐渐采用更加细化和技术导向的方法,关注细分业务特征、协议设计及去中心化程度,避免“一刀切”式监管造成的不合理负担。资格认定与活动界定更加精准,有助于全球区块链生态的标准化和协同发展。 在政策制定层面,SEC委员Hester Peirce长期倡议通过实际技术架构评估区块链服务,而非静态依赖传统金融框架。此次指导即体现了她的理念,即识别和支持不涉及“发行者”、“主导人”及“利润承诺”的创新模式,让网络安全得到保障的同时保护用户权益不受侵犯。

监管的灵活性和开放性是区块链能否焕发更大活力的关键推动力。 更长远来看,美国监管机关对质押的技术洞察,预示着数字资产监管进入了一个新阶段。下一步,监管将更侧重于持续对话与合作,鼓励行业参与者主动教育政策制定者,提供详实的技术和业务信息,形成互信基础上的智慧监管。数字经济的发展需求使监管不仅是规则制定,更是技术治理架构中的重要一环。 总而言之,SEC在质押监管上的转变,既是对区块链技术本质的认可,也是对创新监管理念的体现。这种以技术为核心、以合作为手段的监管模式,有望推动美国加密生态系统更加健康、有序和可持续地发展。

在全球数字化浪潮中,加强监管与创新的良性互动,将为区块链行业开辟更加广阔的未来空间。随着监管与行业的不断磨合,美国有望在全球数字金融新秩序中保持领先,塑造技术智能驱动下的现代监管范例。