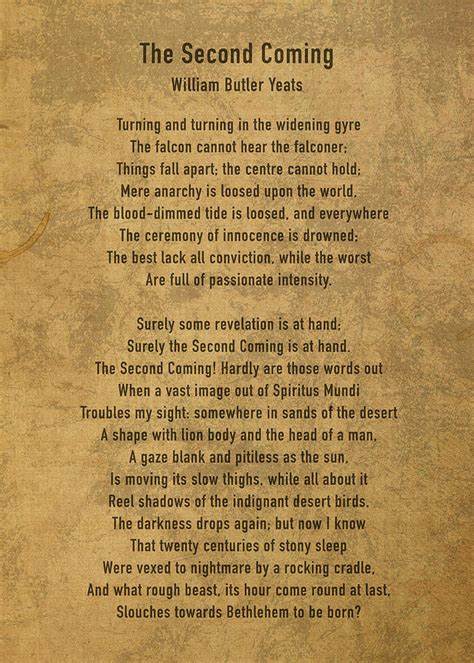

威廉·巴特勒·叶芝是爱尔兰文学史上最具影响力的诗人之一,其作品以深刻的象征主义和神秘主义元素著称。1920年创作的《第二次降临》堪称其代表作,诗中浓缩了叶芝对当时世界动荡局势的思考以及对人类未来的预言。作为20世纪现代主义诗歌的经典范例,《第二次降临》不仅揭示了社会、政治和文化失序的现象,更以庞大而鲜明的象征体系表达了由旧秩序向新纪元过渡的复杂冲突和不可避免的变革。诗篇开篇的"Turning and turning in the widening gyre",以螺旋状的"回转"动象征历史循环和宇宙能量的扩大,暗示时代正在经历失控和扩散的阶段。在这种螺旋式的发展中,"The falcon cannot hear the falconer"描绘了人与自然、人与社会间联系的断裂。这句隐喻引申为权威和规律失去效力,令社会失去中心,最终陷入"Things fall apart; the centre cannot hold"的崩溃状态。

此时,"Mere anarchy is loosed upon the world",无序与混乱如洪水猛兽般肆虐,令"血色海潮"泛滥,象征战争、暴力与社会道德崩溃的景象。同时,"The ceremony of innocence is drowned"表达了纯真和善良被毁灭,善恶对立更加尖锐。一方面,"The best lack all conviction",人们愈加迷茫和软弱;另一方面,"the worst are full of passionate intensity",狂热的邪恶势力却肆意横行,这种对比传达出社会价值观的颠覆和道德困境。叶芝在诗中引入启示录式的预言,期待一种革命性的"Second Coming",即"第二次降临",这既是基督教末世论的影射,也象征着新纪元的开端。然而,诗人并没有描绘传统救主的慈祥形象,而是以"a vast image out of Spiritus Mundi"出现了一种拥有狮身人首的怪异生物。这里"Spiritus Mundi"意为"世界精神",是叶芝神秘主义哲学的重要概念,代表宇宙的集体潜意识和原型。

沙漠中缓慢移动的怪兽,它"gaze blank and pitiless as the sun",漠然无情如烈日,透露出无可抗拒且不可知的威胁。鲜明的狮身人首形象不仅象征古代文明的遗迹,更预示着一种野蛮而不受控制的新力量的兴起。诗的结尾提出了意味深长的问题:"And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born?",这句发人深省的反问,揭示出诗人对未来的忧虑和疑问 - - 新纪元的诞生是拯救还是毁灭?此处的"Bethlehem"作为耶稣诞生地象征旧信仰的终结,而"rough beast"的出现则暗示混沌、野蛮的新时代正缓缓逼近。叶芝的这首诗不仅是对1920年战后动荡和政治激变的回应,也是其神秘主义体系《A Vision》的文学体现。该体系通过"gyres"螺旋结构阐释历史的周期性变化和灵魂的精神旅程,强调文明兴衰的必然循环和新的转折点。《第二次降临》作为这一哲学的具象表达,融合了占星术、宗教预言与时代精神,彰显了叶芝深厚的文化底蕴和对未来的洞察力。

此诗发表之时,正值第一次世界大战后欧洲社会动荡不安,爱尔兰独立战争也在激烈进行中。叶芝本人深受国家政治与文化身份危机的影响,对世界秩序的崩解感到忧虑。诗中的混乱和"anarchy"莫不反映了现实中的战争创伤、社会分裂和精神迷失。诗歌以其精炼、强烈的语言和鲜明的视觉意象,激发读者对历史与未来的反思,因而在当代及后世拥有广泛影响。在文学史上,《第二次降临》被视为现代主义诗歌的里程碑。它突破传统韵律束缚,采用自由诗形式,强调意象的力量和象征的多层次解读,为20世纪文学带来新的表达风格。

同时,诗歌强烈的时代感和哲学深度使其成为研究政治动荡、宗教符号及文化变迁不可或缺的文本。叶芝通过《第二次降临》传递的不仅是末世的恐惧,更是一种对新秩序诞生的复杂心态。诗歌挑战了理想主义与传统道德,揭露时代变革中隐藏的不可预知性与潜在威胁。它呼吁人们保持警觉、深思并适应变革,从而启迪了无数文学爱好者和思想家。总的来说,叶芝的《第二次降临》是一首内涵丰富、寓意深刻的现代主义诗作。它以独特的象征手法揭示了人类文明在剧烈转型期的脆弱与冲突,同时透视了历史循环和精神觉醒的永恒主题。

对这首诗的深入解读不仅有助于理解20世纪初叶芝的思想与艺术风格,也为现代读者提供了反思时代变革与人类未来的宝贵视角。在今天全球化及多元价值冲突加剧的背景下,《第二次降临》所传达的对秩序崩溃与新纪元到来的双重预感,依然具有强烈的现实意义和启示价值。 。