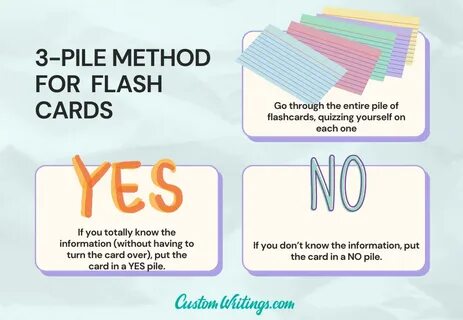

在现代学习工具中,闪卡应用已经成为许多人背诵知识、巩固记忆的得力助手。无论是语言学习、医学考试还是各类专业知识积累,闪卡的反复复习机制让用户能够逐步加深印象,达到长期记忆的目的。然而,许多用户在使用过程中会遇到这样一个设计:应用会在每张卡片的复习后,要求用户自行评估自己对该卡片的掌握程度,比如“良好”“一般”或“不好”。不少人会疑惑,既然应用程序能够记录学习历史和复习次数,为何还要用户主动评分记忆情况?这种设计背后到底隐藏着怎样的科学原理和技术考量呢?首先,要理解闪卡应用要求用户进行主观记忆评分的原因,需要从人类记忆的本质说起。记忆不仅仅是简单的信息存储,更是一种复杂的认知过程,涉及记忆的形成、储存以及提取。即使是同一条信息,不同时间、不同环境下,我们对其的回忆程度也会有所不同。

记忆的状态存在着高度的个体差异性和环境变量,这使得外部程序难以仅凭复习频率和时间间隔准确判断用户当前的记忆深度。闪卡应用的间隔重复(Spaced Repetition)算法,通过根据用户复习时长、间隔时间、正确与否等因素来推算某一内容的遗忘曲线,从而为下一次复习安排最佳时间。但这一模型本身是基于统计概率的估算,难以捕捉到记忆状态的细节波动。用户对自己记忆情况的主观评价,正好弥补了这一不足。评价类似“良好”“一般”“不好”的标签,是对个体当前记忆状态的一种即时反馈,这不仅能帮助算法调整复习计划的精准度,也强化了学习者对自身记忆状况的自我认知和反思。其次,自我报告机制在心理学和教育学中被广泛认可为提升学习效果的重要手段。

通过主动判断自己记忆的强弱,学习者能够更好地监控学习过程,增强元认知能力。元认知指的是对自己认知状态的认知,也即学习者能意识到自己知道或不知道的内容,从而有针对性地加强薄弱环节。当闪卡应用让用户自己评分时,实际上是在促使用户进行这种元认知练习。研究表明,提升元认知能力可以极大增强学习效率和记忆质量。因此,这一看似简单的步骤,实际上是对学习过程的关键优化。此外,这种交互设计还体现了人机合作的理念。

智能算法再先进,也难以完全取代人的主观感受和复杂心理活动。通过让用户参与评价,不仅增加了学习的参与感和主动性,也提高了应用对个人学习习惯和心理节奏的适应性。事实上,不同用户对同一张卡片的记忆体验可能大相径庭,有的人可能记得比较深刻,而有的人则模糊难记。应用如果不进行主观反馈收集,难以做到真正个性化的复习推荐。再者,闪卡应用通过用户评分,还能动态生成数据来训练和优化后续的学习算法。大量用户反馈汇聚后,开发者能够更好地理解真实学习行为中的模式和变化,从而调整记忆模型,使其更贴近现实。

长期来看,这不仅提升了应用本身的智能水平,也让更多用户受益。还有一个值得关注的原因是,记忆的稳定与提取强度并非绝对对应。即使用户正确回忆起某条信息,也不代表记忆痕迹已经足够深厚,不易遗忘。通过自我评价的细化,应用可以区分单次记忆成功和长期记忆巩固的差异。用户的评分能够反映出记忆的置信度和提取的流畅性,从而调整学习节奏,避免过度复习或遗漏复习。最后,用户打分还有助于减少焦虑和提升学习动力。

当用户看到自己逐渐从“差”进步到“好”,会获得成就感和自信心,这种积极反馈循环可以促使持续学习。相反,如果应用完全依赖机械数据,缺乏用户参与感,学习过程可能显得枯燥和缺乏个性。总之,闪卡应用要求用户对记忆效果进行自我评分,并非简单地增加负担,而是基于科学的认知原理和计算模型,旨在实现人机协同优化学习体验。它帮助应用更精准理解个体记忆状态,促进学习者元认知提升,增强复习效果,同时推动应用的智能演进。面对这样设计,用户不妨积极参与评分过程,借助自我反馈提升记忆质量和学习效率。未来,随着人工智能和心理学的进一步融合,这种人机互动方式将更加细致和智能,带来更加个性化和科学的学习路径,让记忆变得更轻松、更有效。

。