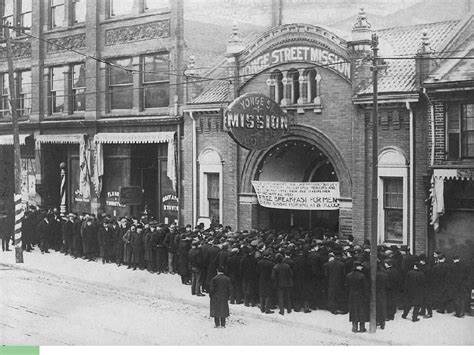

1930年,加拿大经历了一场深刻的政治变革,标志着一个全新时代的开启。彼时,随着全球经济大萧条的席卷,加拿大面临着严峻的经济挑战和社会动荡。正是在这种背景下,加拿大“优先”政策应运而生,成为当时执政的保守党及其领袖理查德·贝内特的核心纲领。该政策不仅反映了加拿大国内经济自救的努力,也体现了民族主义情绪的高涨和对外关系的重新调整。 从1921年起,自由党已经执政近十年,但在经济困难面前,执政党显得力不从心,缺乏有效应对失业和经济萧条的策略。此时,在1930年大选中,保守党获得了压倒性胜利,赢得了245个议席中的137席,成功取代自由党执政。

贝内特以其强硬的政治形象和“加拿大优先”政策,赢得了广大选民的支持。 加拿大优先政策的核心之一是推行高关税保护主义。作为以农业和自然资源出口为主的国家,加拿大的经济对外贸易极为依赖。美国当时通过通过了声名狼藉的霍利-斯穆特关税法案(Hawley-Smoot Tariff),大幅提高进口关税,尤其针对加拿大的主要出口产品。加拿大民众和政治界对此极为反感,认为美国此举是对加拿大经济的直接打击。因此,贝内特政府提出了积极的“加拿大优先”政策,强调通过设立高额关税保护本国工业,抵御外来冲击,同时表示将进行报复性关税措施。

这种高关税策略不仅仅是一种经济保护政策,更有其显著的民族主义色彩。加拿大民众普遍感到对美国长期依赖的局面需要改变,渴望通过经济自主来维护国家尊严与利益。此情绪在当时的社会氛围中广为传播,甚至一些评论员直言加拿大在经济上“反美”倾向显著增强。加拿大民众抱怨自由党首相麦肯齐·金对美国政策过于软弱,未能有效抵抗霍利-斯穆特关税。他们认为麦肯齐·金在美加水利合作条约谈判中偏向美国利益,同时通过美国参照的法律禁止对美出口酒精,这些让人误解他过于亲美。 贝内特政府因此利用民族主义情绪,塑造了“加拿大优先”的国家主义形象。

该政策不仅侧重于经济上的保护,还在政治上强调加拿大主权及独立性。贝内特的策略赢得了广泛支持,尤其是在魁北克省。这一省份历来是自由党的“大本营”,但由于战争期间的征兵制度引发法裔加拿大人的强烈反感,导致选民情绪逐渐转向保守党。1930年选举中,保守党在魁北克赢得了25个席位,不再是自由党独占鳌头,堪称“魁北克奇迹”。这种变化体现了该地区民众对自由党和帝国主义战争政策的失望,也表明了贝内特“加拿大优先”理念的影响力。 此外,加拿大优先在当时的国际关系中也引起了广泛关注。

英国保守党领袖斯坦利·鲍德温对加拿大的保护主义表示暗中欢迎,因为加拿大的高关税政策与英国“帝国自由贸易”政策形成对比。澳大利亚也采用了严格的关税壁垒,而加拿大的立场为英国保守党继续抗拒媒体巨头、自由贸易倡导者压力提供了政治资本。可见,加拿大的政策不仅影响国内经济和政治,也在英联邦内部激发了贸易政策的激辩。 从经济角度分析,加拿大优先政策当时试图通过减少对美国市场的依赖,扶持本国工业,推动经济多元化和自我恢复。然而,保护主义在实际操作中也带来诸多挑战。高关税虽然能保护国内部分产业,但也可能导致进口商品价格上涨,加重消费者负担,并因外国报复性措施而进一步降低出口贸易规模。

综合来看,加拿大优先政策虽得到一定支持,但其长远效果和可持续性一直存在争议。 1930年代的加拿大优先政策是经济保护主义与民族主义在加拿大现代史上的重要结合体现。它反映了当时加拿大民众对经济安全的渴望,以及寻求独立自主的政治诉求。同时,该政策也揭示了当时国际经济环境的复杂性,特别是美国与加拿大家之间的贸易摩擦及英联邦内部的政策分歧。今天回顾这段历史,可以更好地理解加拿大经济政策的演变轨迹和国家身份认同的形成过程。 加拿大优先所带来的政治复兴,虽被经济大萧条的包围所限制,但其对加拿大保护主义传统的影响深远。

它不仅塑造了20世纪加拿大经济政策的基调,也帮助推动加拿大民族主义意识的觉醒。贝内特的政策和政治遗产,启示我们思考在全球化与国家利益之间如何寻找平衡,及面对外部压力国家如何通过政策工具维护自身的经济安全和政治独立。