在日常厨房生活中,一把合适的厨师刀能极大地提升烹饪体验和效率。随着厨具市场的繁荣,厨师刀种类繁多,品牌各异,究竟哪一款刀具真正最实用、切割表现最佳,成为众多料理爱好者关注的焦点。近日,刀具发烧友兼数据专家Scott Heimendinger通过利用机器人臂对21款厨师刀进行科学且系统的测试,探索出一系列具有说服力的切割性能数据,开创了厨刀评价的新纪元。 Scott Heimendinger的“量化刀具计划”是此次实验的核心。结合他在现代烹饪领域与科技界的丰富背景,他用机器人机械臂模仿真人的切割动作,针对每把厨师刀切割五种不同食材,共计525次精准切割,细致地收集了十万多个数据点。通过一系列客观、重复性强的实验,Scott突破传统主观体验的评判方式,为厨师刀的优劣排名建立了科学基础。

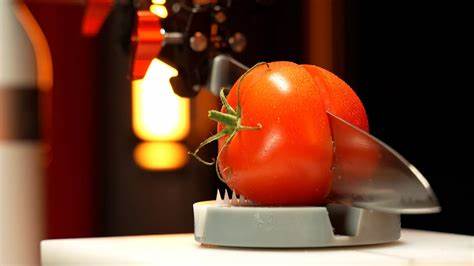

这款名为“Dr. J. Robot Choppenheimer”的协作机器人,采用的是uFactory xArm 6型号,其最大亮点在于能够准确控制施加的切割力量和动作轨迹,一旦检测到阻力异常或切割力度超出设定范围便自动停止,保证了测试的严谨和安全。实验中,机器人先是精确地切割了西红柿、土豆、奶酪、胡萝卜和夏威夷面包卷这五种在材质和切割阻力上差异显著的食物,每种食物均切割五次,且食材通过3D打印专用夹板固定,防止切割过程中发生滑动,从而确保数据的可比性和准确性。 不仅如此,Scott还采用了BESS锋利度测试仪测定刀刃切穿合成钢丝所需力度,并将锋利度数据与来自CATRA委员会的边缘保持性能测试整合进综合排名模型。这种多维度的数据积累帮助评估刀具不仅初始锋利,还能在长期使用中保持性能的稳定,体现了更全面的实用价值。 实验结果显示,排名前三的厨师刀分别是Shun经典款中空刀刃、Moritaka Hamono与Tojiro专业款。这三款刀具在所有测试项目中表现均衡突出,无论是应对细腻外皮较硬的西红柿,还是面对高密度的土豆,都展现了卓越的切割效率和锐利锋刃。

此外,价格较高的Wüsthof Amici虽然在胡萝卜切割环节表现不佳,但整体评分位列第四,反映了其优异的综合性能和品牌口碑的价值。最末两位则是Henckels经典款以及售价仅18美元的Zwilling Solution Fine Edge,这两款刀具的表现明显低于测试平均水平,购买前需谨慎考虑。 值得注意的是,中间排名的刀具表现“散乱”,即某些刀具在处理某种食材时表现优异,换另一种食材却明显逊色。Scott对此现象给予高度评价,认为这是对厨师刀性能理解的深化——不同的切割需求对刀具特性的要求不尽相同。例如切西红柿时需集中突破表皮的锋利度和切口顺畅,而切土豆则更多依赖刀具的整体厚度和坚韧度。 尽管机器测试提供了科学数据支撑,但Scott和采访记者均强调实际使用时主观体验的重要性。

刀柄的舒适度、重量的均衡分布、刀背的设计是否符合持握习惯等因素,同样影响厨师刀在厨房中的使用感受。甚至有些人会因为手感或使用习惯偏好一把机器评测评分并不理想的刀具。真正合适的厨师刀是匹配个人烹饪风格和身体条件的产物。 Scott也坦言,尽管其测试基于刀具全新出厂状态,但日常使用中刀锋会因使用频率和磨砺方式不同而变化,这也是难以通过单一数据完全覆盖的领域。为了更真实地反映实际厨房状况,他特意让记者的日常使用款Glestain刀具经过专业重新打磨后,再次进行测试,排名由倒数跃升至第八名,证明良好的维护对刀具性能的重要影响。 机器人精细测评不仅仅是厨师刀的新标准,也代表了厨房用具评测技术的革新。

结合大数据和高科技仪器,未来我们不仅能够看到更加客观精准的产品性能分析,还能更好地满足消费者个性化需求,助力他们做出明智的购买决策。与此同时,这种跨界结合科技与烹饪文化的尝试,也激发了厨具行业对设计、制造和材料工艺不断优化的动力。 综合来看,选择厨师刀时,除了关注科学测评结果,也不应忽视个人使用感受。理想的厨师刀不单是数据上的性能冠军,更是日常料理中顺手顺心的好帮手。Scott Heimendinger的实验清晰告诉我们,厨刀世界远比想象中复杂与精彩,每把刀都蕴藏着独特的设计哲学和适用场景。对料理爱好者而言,结合科学数据与自身偏好进行理性选择,才是打造完美厨房的关键。

未来随着科技进步和测试方法的不断完善,我们可以期待更多类似“量化刀具计划”的项目出现,帮助更多烹饪爱好者、专业厨师甚至是厨刀制造商了解产品的真实表现,推动整个厨具行业向更加精细化、高品质方向发展。无论是资深爱好者还是厨房新手,都可以借助这些数据来提升自己对厨刀性能的认知,选择到既实用又舒适的理想刀具,让料理变得更加轻松和愉悦。