随着全球气候变化日益明显,雨季的时节和强度对人们的生产生活影响愈加显著。准确掌握雨季的时间段和分布,不仅对于农业耕作规划、防灾抗洪工作意义重大,也成为旅游计划安排和城市管理不可忽视的重要因素。在数字技术高速发展的背景下,如何快速构建一个高效、实用的在线雨季追踪器成为许多科技团队和创业者关注的焦点。本文将从全球雨季的定义和重要性入手,结合实际开发案例,全面解析如何在短短四天内成功打造一款功能完善的在线雨季追踪器。 雨季,一般指的是一年中降雨量明显增加的时间段,也称为湿季或季风季。不同地区的雨季出现时间和持续时长大不相同,比如东南亚的泰国,每年五月到十月为主要的雨季;非洲东部的一些区域则有双季雨期。

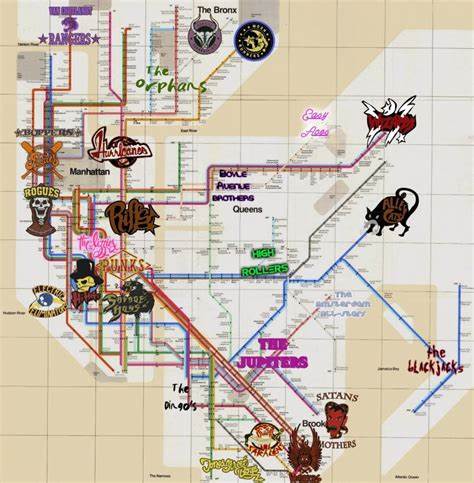

准确掌握这些雨季变化规律,对于高效的农业管理至关重要,可以帮助农民合理安排播种和收获,降低极端天气对作物的影响。同时,雨季数据对于水资源管理、城市防洪及生态保护也有深远意义。 旅游行业同样深受雨季影响。传统旅游信息通常只能提供基于历史平均值的预测,无法实时反映当前雨季进展和强度。对于准备出行的人们来说,能够利用实时雨季追踪工具调整旅行计划,无疑更加科学合理,避免因天气变化带来的不便和安全隐患。雨季追踪器不仅提供雨量数据,还通过可视化的交互地图,让用户直观感受全球主要城市和地区的降雨情况,极大提升使用体验。

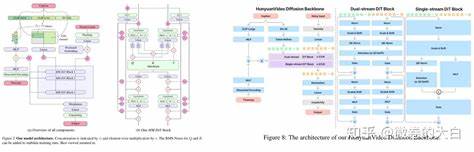

那么,构建一款高质量的在线雨季追踪器需要哪些关键环节?首先,数据源的选择尤为重要。数据应涵盖全球各大城市和关键地区的实时气象信息,数据准确性和更新及时性直接影响追踪效果。目前业内主要依赖气象局API、卫星遥感数据和气象模型输出结合实现数据采集。其次是数据处理和分析技术,需要使用大数据平台对海量气象数据进行清洗、整合和解析,利用机器学习模型进行趋势预测,形成可视化图表和地图。 用户界面设计同样关键。一款优秀的雨季追踪器必须提供简洁直观的交互体验,多语言支持以及移动端自适应表现,确保全球不同用户均能快速获取信息。

结合现代前端框架,嵌入可交互的地图和过滤选项,如按月份、城市和降雨强度筛选,使数据查询灵活多变,满足多样化需求。此外,提供免费基础版和付费高级版的差异化服务,不仅扩大用户基础,也实现平台的商业变现。 具体实践中,仅用四天实现从设计、开发到上线的全流程,要求团队具备明确的分工和高效协作。第一天主要完成需求分析和整体架构设计,确定数据接口、功能模块和界面原型。第二天则着重搭建数据管道,完成数据爬取与存储机制,同时开发基础地图库并连接数据。第三天完成前端页面开发,集成API接口,实现交互功能及响应式布局。

最后一天进行全面测试,包括多设备兼容性、性能压力测试以及修正BUG,最终部署上线。 此外,推广和维护对在线雨季追踪器的持续运营同样关键。通过SEO优化,提高搜索引擎曝光度,增加自然流量,吸引更多潜在用户体验服务。积极与旅行博客、农业信息平台、气象机构合作,扩大影响力和用户覆盖范围。同时,结合用户反馈持续优化产品功能,比如新增定制化提醒、社交分享和多语种数据支持等,使平台更加贴近用户需求。 未来,随着物联网和人工智能技术的深入应用,在线雨季追踪器将不断演进。

借助智能传感网络,实现更高精度的局部降雨监测;利用深度学习模型提升天气趋势预测能力;结合AR和VR技术,打造沉浸式气象数据可视化体验。雨季追踪器不仅是信息工具,更将成为气候适应和智能生活的关键助力。 总之,全球雨季的实时监控和智能分析正成为气象服务的新趋势。利用现代技术仅需四天即可打造上线的在线雨季追踪器,为农业、防灾、旅游等领域提供科学参考和技术保障。随着数据的不断累积和技术的发展,未来的雨季追踪工具必将更加智能精准,为人类应对气候变化创造有力支持。