在冷战时期的东西方对峙背景下,半导体技术作为电子信息产业的核心,被视为国家科技竞争力和经济发展的关键驱动力。东德作为东欧社会主义阵营的重要成员,曾希望通过自主发展半导体产业,实现经济现代化并巩固社会主义体制。然而,这场历史性的技术追赶却最终以失败告终,东德半导体制造技术未能达到西方先进水平,甚至成为其经济困境的缩影。本文将全方位探讨东德半导体技术失败的原因,揭示其背后的政治、经济、技术及国际环境等复杂因素。 东德半导体产业的起步可追溯至1950年代初期,当时其工业基础较为坚实,继承自纳粹德国的重工业和制造业体系成为发展的起点。然而人口规模仅为西德的三分之一,经济规模和内需市场均难以匹配西德,极大限制了产业的规模化发展。

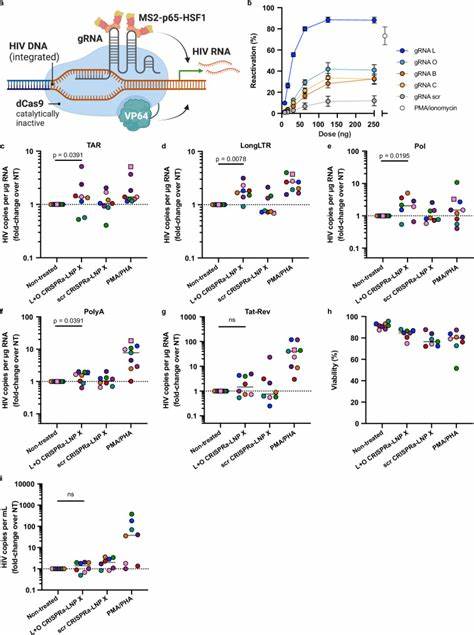

东德执政党德意志统一社会党(SED)推行高度集中的计划经济体制,通过严格的国家规划与高额生产指标推动工业建设,但这也导致了经济效率低下和资源分配不合理。1953年因过高的劳动生产率指标惹怒工人,引发全国范围的罢工示威,最终在苏联军队干预下被镇压,反映出经济和社会矛盾的尖锐。 东德政府意识到人才流失是其最大的危机,尤其是大量技术人员和专业人才向西德移民。为此,当局将高科技产业作为稳定人才队伍和提升国家竞争力的重要战略支点,半导体工业被赋予了“赶超资本主义技术”的历史使命。然而,这一目标极具挑战性:半导体技术不仅要求精密的研发体系,还需大量资金投入和先进生产设备支持,而这些均受限于东德的经济能力和国际政治环境。 在初期,东德组建了一支以物理学家马蒂亚斯·法尔特为首的小型研发团队,模拟西方早期的晶体管制造,但团队经历了管理混乱和产线不协调的问题。

例如,在一次半导体试生产中,生产车间成员将热煤灰随手扔出窗外,导致产品被污染,这一事件反映出开发团队对产品质量控制和生产规范的缺乏认识。同时,行政管理层对半导体产业的重视不足,甚至拒绝为防静电的毛毡拖鞋提供资金,显示出政府支持的缺失制约了技术的稳定推进。 尽管苏联是东德最重要的政治盟友和经济支持者,其在计算机技术领域曾一度领先世界,然而对技术转移持戒心,担心技术泄漏给西方,致使与苏联的技术合作极为有限。1958年开发团队访问苏联后反馈,交流成果匮乏,合作受限。苏联向东德派遣的工程师在西方势力干扰下工作受阻,进一步加剧了东德获得尖端技术的困难。 西德等西方国家则通过贸易限制及出口管制(例如协调西方国家制裁东欧社会主义国家的商品出口的COCOM)阻断了先进半导体技术和设备的流入,形成了实质上的技术封锁。

虽然东德曾通过与英国的技术访问获得一定设备和经验,甚至成功购入当时最先进的低频晶体管制造设备,但由于生产效率低下和技术积累不足,产品良品率极低,近98%的晶体管制品未能通过验收,难以支撑大规模的市场应用。 同期西方国家,尤其是美国,半导体行业高速发展。1958年美国生产了近三千万晶体管,1960年更是突破一亿三千万颗,技术上迈入集成电路时代,硅谷科技产业开始崛起。日本索尼凭借晶体管收音机大量出口北美,技术和市场优势明显。相比之下,东德政府内部对技术落后的苦涩现实有深刻认知,尽管官方分析曾低估与西方技术差距,但专家实际上判断东德在半导体技术上落后于西方国家五到六年。人才外流问题进一步恶化,年轻技术人员大量迁往西德市场,东德工人更依赖经验法则而非科学数据管理生产,产业协调严重不足,为技术进步构筑又一道坚固的障碍。

躲不开的人口与人才流失危机导致东德于1961年修筑柏林墙试图遏制脑力流失,但此举也进一步切断了通过技术和设备输入的助力。与苏联关系恶化后,原本寄希望于苏联技术转移的计划被削弱,苏联一方面批评东德工业能力不足,另一方面要求更严苛的贸易条件,使东德经济环境愈加艰难。面对内外困境,东德在1963年推行经济体制改革,工业集团获得更大的资金决定权,确有望推动技术研发投入上升。1965年半导体产值达到惊人的近一半电子产品比重,短暂迎来增长红利。 然而,这种局部成功未能延续,1971年SED领导层权力更迭后,采用更保守的投资策略,研发投入被大幅压缩。科技间谍活动虽频繁且成效显著,秘密警察“斯塔西”通过收集西德企业技术资料为半导体制造提供了部分技术支撑,但这类窃取技术往往更新不及时且存在误判,技术吸收能力不足依旧制约产业升级。

此外,西方的技术封锁越来越严,加之苏联借石油供应为杠杆加强施压,东德经济陷入债务泥潭,进一步减少了研发资源。 1970年代,半导体制造工艺不断向更高集成度演进,产品结构和材料工艺日趋复杂。东德的模仿和复制难以突破技术瓶颈,尤其是集成电路的制造技术极其精密,难以单靠逆向工程完成。东德虽在1980年代提出了名为“最佳集成”的项目,旨在1980年代后期实现自主开发32位微处理器及大容量存储芯片,但成果有限,仅能生产少量样品且良品率极低,与日本和西德等国数百万计芯片的产量无法相提并论。 编者所述,1980年代末,东德半导体产业的落后几乎无力挽回,国家经济濒临债务违约,社会整体陷入停滞。随着1989年柏林墙倒塌,东德经济体制被迫融入西德和全球经济体系,原有的产业链和研发体系迅速瓦解。

尽管如此,东德在德累斯顿等地曾投入巨资建设的半导体产业基础为后来欧洲半导体制造业的发展种下种子。近年来全球最大晶圆代工企业台积电宣布在德累斯顿建厂,也是历史的延续和半导体产业发展的见证。 综上所述,东德半导体技术失败是一场由多重因素交织造成的悲剧。东德在计划经济体制下缺乏有效的市场机制和技术创新环境,政府对高科技产业的资金和管理支持不足,技术管理混乱,国际政治环境的严苛封锁以及苏联的技术限制,严重限制了技术引进和升级。人才外流和经济困境更是雪上加霜。虽然东德依靠盗取和模仿一些西方技术试图弥补差距,但未能构建起真正具有竞争力的自主研发体系,最终导致在半导体科技革命中落后被淘汰。

东德半导体产业的兴衰史不仅是冷战科技竞赛的一个缩影,也警示人们在全球化和技术创新竞争环境中,单纯依赖封闭体制和技术窃取难以实现可持续发展,开放创新和人才培养才是科技强国的根本之道。