在人们普遍认为递交简历是找到理想工作的第一步时,现实却往往冷酷地揭示着其中隐藏的诸多弊端。递交简历,表面上看似是个人努力展示才能和经历的机会,但实际上,这个过程更像是一场看不见的博弈,求职者一旦选择这条路径,往往就已经注定了失败的可能性。传统的以简历为首的招聘流程中,权利和利益严重倾斜,使得求职者需要无偿投入大量的时间和精力,却未必能换来应有的公平回报。简历这一工具,理应让招聘方快速筛选出合适人选,却成为了企业规避风险的工具,导致众多优秀人才在繁重的申请海洋中被无情过滤。求职者在这个过程中,很容易沦为在岗位竞争中的弱势一方,甚至面临“被筛掉即无声无息”的残酷现实。简历的存在是为了节约用人单位的时间,但现实中却将求职者变成了免费为企业做筛选的无偿劳动力。

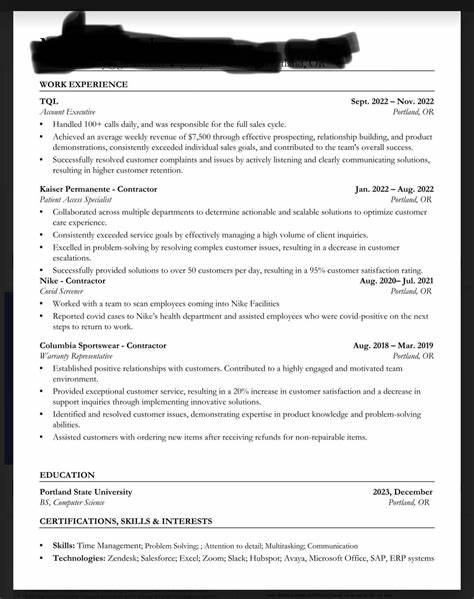

许多求职者花费数小时甚至数天时间精心准备简历和申请材料,却可能连一封简单的拒信都无法收到。这种信息和资源的高度不对称性,令求职者倍感挫败和无力。更糟糕的是,招聘流程中的中间环节往往由不熟悉岗位具体工作的HR人员掌控,他们负责筛选初步简历,但很少具备专业判断能力。这导致大量真正符合岗位资格的申请者,被以各种与专业能力无关的理由拒之门外。换句话说,简历不过是获得面试资格的入场券,而这个门槛设置得极其苛刻且变幻莫测,求职者再优秀也难以单凭简历获得公正的评判。对于职业轨迹较为“传统”的求职者来说,他们能够按照预期路线填写简历,稍微拼凑出符合岗位需求的经历和成就。

但对于那些尝试转型、跳槽,或经历过断档的求职者而言,简历反而成为了强有力的障碍。这样“不合群”的简历极易被HR视作“不稳定”或“不合适”,导致简历墙外之人难以获得面试机会。更为现实的是,求职过程中存在显著的“人际关系红利”。能够靠熟人介绍、内部推荐跳过简历筛选环节的候选人,无疑拥有更大优势。这种模式使得招聘不仅是一种技能和资历的竞争,更是一场关系网中谁更有资源的较量。很多时候,凭借简历打拼的求职者如同在沙漠中渴望甘泉,机会稀少且难以企及。

招聘方虽表示简历重要,却又反复强调需通过多轮面试、测试及背调来验证简历真实性,似乎简历从始至终都只是一个象征性的存在。随着招聘市场竞争加剧,企业更倾向于通过严密而机械的筛选流程来控制成本和风险,以防招聘错误。但这无形中加大了求职者的难度,也让简历成为了无声的屈辱。对于求职者而言,如何跳出这一传统陷阱成为关键。除了持续提升专业技能,利用有效的网络资源展开主动沟通,争取通过信任链进入招聘的核心阶段,是破解简历魔咒的可行之路。简历不应成为展示自我价值的唯一载体,职场竞争需要更多元、更灵活的策略支持。

探讨简历以外的求职路径,比如积极直接联系用人主管、通过内容创作引起业界关注、利用社交圈产生推荐,都为求职者提供了新思路。在快速变化的职场环境中,固守传统的简历提交往往难以适应,反而拖累了本该自由发挥个人优势的空间。与此同时,企业若想吸引更多优秀人才,也需反思简历至上的招聘理念,尝试创新招募方式,提升招聘的公平性和效率。只有打破简历固有的壁垒,才能真正实现招聘双方的共赢。在这个过程中,求职者要保持清醒的认知:递交简历并非万能钥匙,而是一道可能设陷阱的门槛。积极寻找跳板,灵活运用多样化的求职技巧,才能在这场隐秘却残酷的比赛中脱颖而出。

深入理解招聘流程的局限与偏颇,既能避免盲目投入大量时间,也帮助求职者调整心态,规划更高效的就业路径。最终,只有摆脱对简历的盲目依赖,拥抱更广泛的人脉、能力展示和沟通机会,才有望迎来真正属于自己的职业发展春天。