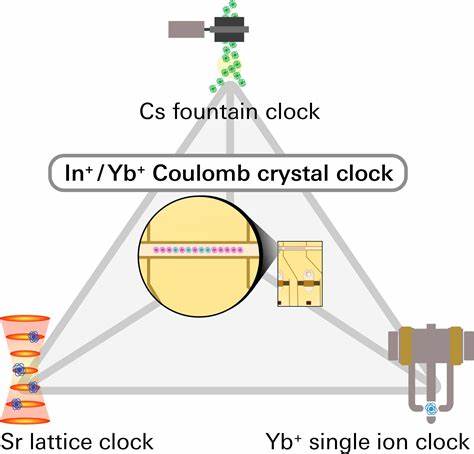

时间的精准测量对于现代科技和生活至关重要。从全球定位系统(GPS)到气候科学、从电信网络同步到基础物理研究,极为精确的时间标准决定了许多关键技术的性能和发展方向。至今,秒的定义依赖于铯(Cs)原子钟,这种时钟通过测量铯原子辐射的特定频率来确定秒的长度,精确到十亿分之一秒的量级。然而,随着科学研究和工业需求的不断提升,传统铯原子钟的性能已逐渐达到极限,光学原子钟应运而生,成为下一代时间标准的有力候选者。光学原子钟的核心在于利用激光锁定和测量原子的电子跃迁频率,这种频率通常比铯原子的频率高出数万倍,因而能实现时间测量的极高精度。以镱(Ytterbium)和锶(Strontium)等元素为基准的光学原子钟,通过激光冷却技术和超高稳定的光学腔体,实现了在实验室条件下秒的测量精度可达到18位小数,这意味着误差在十亿亿分之一秒的水平,这超越了现有的铯原子钟水平数个数量级。

2025年,全球科学家完成了迄今为止规模最大、最严苛的洲际光学原子钟比对实验,为即将到来的秒的重新定义奠定了坚实的基础。此次实验涵盖了来自不同国家、不同经纬度和环境条件下的多个先进光学时钟,使用高精度光纤网络和卫星链路实现远距离、实时的时钟同步与比较。实验结果显示,不同实验室的光学原子钟之间表现出了极高的一致性和稳定性,误差范围极为狭窄,极大增强了全球科学界对于光学原子钟作为新一代时间标准的信心。秒作为时间的基本单位,其定义的准确性不仅影响基础科学研究,也直接关联到现代社会中许多技术系统的正常运行。以全球导航卫星系统为例,时间的微小误差就可能导致定位精度出现巨大偏差,影响交通、通信和防务。而未来数字通信和量子信息技术的进步,也对计时的精度提出了前所未有的要求。

光学原子钟的引入不仅意味着秒定义的精度提升,更象征着人类对时间理解的深化。未来几年内,科学界预计将在国际单位制(SI)框架内完成对此定义的正式更新,届时,秒的长度将不再仅基于铯原子的微波跃迁频率,而是结合了更高频率的光学跃迁标准。为保障这一定义的普适性和连贯性,跨国合作和对比实验尤为重要。洲际光学原子钟对比项目正是响应这种需求的重大举措。通过科学家们的共同努力,不同国家的顶尖实验室建立起稳定的联系和比对机制,推动了计时技术和基础测量科学的整体进步。此外,光学原子钟的发展也带动了相关科技领域的创新,如稳定的激光技术、超冷原子物理及量子控制技术。

这些技术不仅支撑了极限计时实验,也促进了量子计算机和量子通信等前沿领域的发展。尽管光学原子钟技术取得了令人瞩目的突破,但在全球广泛应用和标准化方面仍面临许多挑战。如何保证不同类型光学时钟的互操作性、如何架设覆盖甚广且稳定的时钟网络、以及如何解决环境因素对时钟性能的影响,都是当前科学社区关注的重点问题。展望未来,秒的重新定义将极大推动计时科学向更高层次迈进。精准时间的保障将支持深空探测、天文观测、基本物理常数测定等多个科研方向。同时,超精密的时间同步也将为金融市场、高速通信和智能制造等行业创造更多可能。

可以预见,在不远的将来,光学原子钟将成为全球时间基准的核心,为人类社会的科学技术发展提供坚实的“时间基石”。洲际光学原子钟对比实验正是推动这场变革的关键里程碑,其意义远超对秒单位的简单修订,更是人类文明迈向极致精准的象征。