随着人工智能技术的不断进步,软件开发行业发生了翻天覆地的变化。各种智能编程辅助工具应运而生,从代码自动补全、智能提示到复杂算法建议,开发者们的生产效率因此大幅提升。然而,近日我目睹一位同事全程纯粹手动编码,无论是没有任何光标辅助,还是没有打开任何AI工具,他只是在键盘上敲击着代码,专注而执着,如同穿越回了二十多年前的编程原始时代。这一景象让我顿时陷入了深思,也激发了对当下开发环境及未来趋势的深入探讨。 这种“无AI”编码方式在现代职场已经成为少数派。据谷歌2024年发布的DORA DevOps状态报告显示,超过七成五的开发者在日常工作中依赖AI辅助完成核心开发任务,比如代码编写、文档生成以及问题定位。

然而,仍有接近四分之一的程序员选择不使用AI,这部分群体或因技术理念,或出于个人认同,在坚持传统手动编码。真正让人好奇的,是这些“抵制派”程序员的心理和动机。 很多时候,对于人工智能编程工具的排斥并非简单的保守,而是由多层心理因素驱动。最常见的担忧是技能退化。倘若过度依赖自动化辅助,开发者担心自身基本功会逐渐退步,长远来看,是否会影响对代码本质的理解变得模糊。这种担心并非无的放矢。

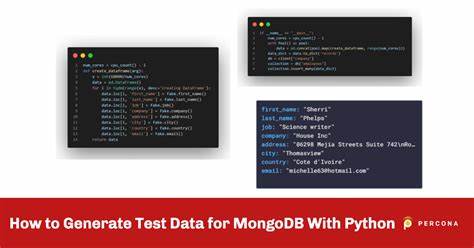

有关研究指出,过度依赖工具确实可能削弱问题解决能力和编程思维的活跃度,使得程序员在面对复杂问题时缺乏系统性的逻辑推理。 此外,代码质量问题也是许多开发者的重点考量。一些AI生成的代码或许会掩盖潜在的安全漏洞或隐藏的bug,而人类开发者在审查时往往更能洞悉细节,及时捕捉风险。IEEE Software的一项研究揭示,AI生成代码相比人工代码,安全隐患几率高出40%,这令开发团队的代码审查环节变得更加繁重和重要。 另一个不可忽视的障碍是对知识深度的渴求。许多程序员表示,只有亲自编写代码,逐行理解和调试,才能达到对项目的真实掌控。

AI自动生成的代码尽管节省时间,却可能使开发者陷入“黑盒”状态,缺少了对核心业务逻辑的深入理解,这种隔阂在长期项目维护和功能拓展时尤为明显。 令人感兴趣的是,很多“无AI派”的开发者还表达了一种职业身份的认同感,认为编程不仅是一种技术活,更是思想和创造力的体现。使用AI辅助,某种程度上模糊了程序员的专业边界,他们渴望保持独立思考和手工编码的纯粹感,这是一种对职业尊严和技术热忱的坚守。 尽管如此,使用AI辅助编程的优势也不容忽视。诸多研究表明,借助智能工具,开发者任务完成效率平均提升了55%,特别是在处理重复性代码模板、语法检查和测试用例生成方面,AI展现出极高的价值。同时,通过减少机械性劳动,程序员可以将更多精力投入到创新和设计思考层面。

然而,一个不可回避的现实是,依赖AI工具同样带来了新的挑战。除了代码审查工作量大幅增加,开发者还需要花更多时间理解AI提出的方案,并针对可能存在的问题进行反复优化改进。某些情况下,AI甚至会推荐已过时或存在缺陷的设计模式,反而拖慢了项目进度。 因此,围绕AI的使用,开放的态度与审慎的心理需要达到平衡。真正成功的开发者往往不是全盘接受AI,也不是拒绝使用,而是善于结合自己的专业判断,灵活运用辅助工具,提高工作效率同时保持对代码本身的深刻理解和掌控。 有意思的是,现今软件业逐渐形成一种“人机协作”的新常态。

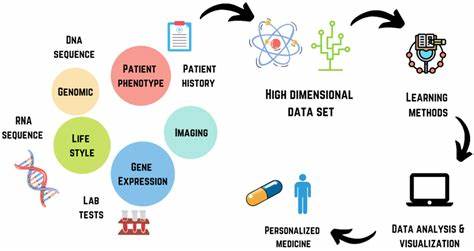

未来的程序员将不再是简单的手工搬码者,而是懂得何时借助AI解决问题、何时依赖自身经验做决策的综合体。各大科技公司也在积极研发更智能的编程助手,强调“辅佐”而非“替代”的概念。 现代编程的演变或许与传统工匠精神有着某种映照。就像一位木匠选择用手工锯代替电锯,并非技术落后,而是对工艺质感和制作过程的尊重。某些程序员选择闭门造车式的原始编程,也是一种技艺追求和独立思考的体现。在如今日益自动化的开发环境中,这股声音提醒我们编程不仅仅是交付产出的行为,更关乎思考、创造和个人成长。

对那些还未完全拥抱人工智能的开发者而言,尊重他们的选择同样重要。毕竟,技术服务于人,而非人被技术所束缚。掌握AI工具的同时保持扎实的基础能力,是每一个专业程序员未来的必修课。 因此,编程的未来很可能是一个多元化的生态:有人擅长利用人工智能最大化效率,有人坚持深入手写代码保证质量,二者相辅相成,推动行业健康发展。 而作为观察者和参与者,我们应该思考如何在新旧技术之间找到属于自己的平衡点,既能从AI带来的便利中获益,又不遗失对编程本质的热爱和理解。 由此,目睹那位“无AI编码者”的举动不再显得怪异,而是一种提醒,让我们意识到技术演进中不可忽视的人的因素。

无论未来科技多么发达,真正高质量的代码,终究是人机协作的结晶。