随着人工智能逐渐渗透到各行各业,机器学习研究也迎来了自动化的新时代。尤其是基于大型语言模型(LLM)的辅助和驱动,自动化机器学习(AutoML)研究从最初的概念验证,发展到能够实现从实验设想到最终报告生成的全过程管理。当前,自动化机器学习不仅推动了模型开发效率的提升,更为科学研究带来了前所未有的变革。人工智能驱动的自动化实验使研究者能够释放更多精力聚焦于核心创新和高阶难题,极大推动了学术和应用领域的快速进步。要探讨自动化机器学习的广阔前景,首先需要理解人工智能在该领域承担的角色,以及它从理念到实验报告的完整流程是如何构建的。近年来,技术巨头如谷歌、Anthropic以及开放AI纷纷对外披露了他们在自动化ML领域的尝试和进展,体现出行业对这一方向的高度关注。

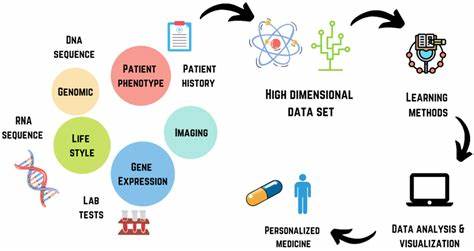

自动化机器学习的核心目标之一是让大语言模型不仅能产生创新的实验方案,还可以执行代码编写、训练监控、错误调试及结果总结等一系列复杂任务。在此过程中,语言模型不仅承担“助手”角色,更试图成为“独立研究员”,能够自主完成端到端的机器学习开发流程。例如,killstorm的最新博客展示了他利用Claude Code和Opus 4等先进LLM,实现了从想法生成、详细计划制定,到代码编写和训练错误自动修补,最终输出实验分析报告的闭环自动化流程。这个过程从最开始的手动调试,逐渐迈向完全自动化,无需开发者持续介入即可完成多个迭代。特别是通过将实验概念转化为结构化的计划文件,再按照计划生成代码,训练模型,并通过分析日志反馈不断优化代码,人工智能实现了“自我驱动”的科研动力。实验日志通过归纳关键实验成果,成为模型判断下一步行动的重要依据,促进了项目的持续演进与复杂行动分解。

尽管上述系统已经展现了相当的实用性,但仍存在不少挑战。复杂任务中,训练日志冗长且充满噪音,导致模型难以准确捕捉重要信息。此外,数据格式如JSON的严格要求,导致部分语言模型在结果结构规范性上表现不佳,影响了流程的稳定性。研究者指出,改进外部“脚手架”结构和提升提示工程,有望显著增强系统对更复杂论文复现的能力,如训练大型语言模型在连续潜空间中推理(COCONUT)的相关研究。当前表现最为优异的模型包括Gemini 2.5及Opus 4,以及OpenAI提供的GPT-4.1系列。不同模型在计划制定、代码生成和日志分析的表现各有长短,成本与效率间的权衡也是实际应用中需要考虑的重点。

Opus 4虽效果最佳,但较高的费用限制了其广泛使用,较为经济的Gemini Flash则在性能和成本之间提供了较好的平衡选择。值得关注的是,语言模型对于生成规范格式(如JSON)支持的差异,已成为影响自动化系统整体表现的重要因素。某些模型生成格式不一致或丢失部分内容,导致后续流程执行出现障碍,显现出自动化机器学习领域对于模型与工具链兼容性与适应性的迫切需求。回顾自动化机器学习的发展历程,不难发现这项技术正逐步迈向可以真正代替甚至超越人类研究者部分工作的阶段。虽然现阶段系统还无法完美解决所有复杂任务,也难避部分不稳定或错误输出,但整体趋势显示,自动化ML已进入从理论向实践关键跃迁。这不仅预示着科研效率的显著飞跃,也暗示着未来AI自主递进式自我改进(又称递归自我改良)或将率先在机器学习领域落地。

正如killstorm博客所总结的,尽管外界对自动化ML持怀疑态度,质疑其可靠性、创新性等,但凭借越来越精细的辅助结构、更强大的计算能力及更智能的任务分解策略,AI驱动的研究自动化正在迅速接近实用化门槛。展望未来,完善的自动化实验平台将涵盖更复杂的模型架构设计、多源数据集成、跨任务迁移学习及更具解释性的结果分析,促进科研生态向高度智能化转型。同时,强化与人类研究者的协作“人机共研”模式,将成为驱动创新的全新范式。自动化机器学习不仅是实现科研创新的助推器,更可能成为未来研究方法论的核心核心转变力量。研究者和开发者需要关注构建高效的数据采集管道,优化模型的上下文理解能力,并设计丰富的任务管理与反馈机制,来提升系统的鲁棒性和输出质量。特别是随着模型能力提升和计算成本下降,更多中小团队有望利用自动化ML工具开展高质量研究,打破传统研发壁垒,激发创新活力。

简言之,人工智能推动的自动化机器学习研究已经突破了从纸面构想到代码实现的传统限制,正迈入实验运行、日志解析和自动优化的整合阶段。这一进程不仅节省了人力资源,也提高了实验效率和准确度,极大拓展了科研的边界。未来,随着技术不断成熟和生态逐步完善,期待AI能够承担更多的研究工作,推动整个学术与工业界迈向智能化的新纪元。