在人类文明快速发展的今天,地球的本质——岩石,往往被忽视,甚至被视为冰冷而无趣的存在。然而,威斯康星劳伦斯大学的地质学教授马西亚·比约纳鲁德(Marcia Bjornerud)带来了另一种全新的视角,她不仅热爱研究岩石,更将岩石视为拥有“生命”和“性格”的地球守护者。她指出,岩石是地球故事的忠实记录者,理解它们的演变史能够帮助人类重新找到与自然的深刻联系,从而更好地保护我们的星球。初看岩石,似乎只是无生命的矿物凝结体,但深入理解后,我们会发现它们的世界极其丰富,关乎地球的过去、现在和未来。比约纳鲁德教授通过她的新作《Turning to Stone》(暂译《转为石头》),向大众揭示了岩石如何维系地球的运转,如何反映气候变迁,以及如何启示我们以更长远的视角思考人类与自然的关系。岩石不仅构成大陆和海洋的基础,更是时代变迁和地球系统运行的见证。

地质学教会我们穿梭于不同的时间与空间尺度,从显微镜下的矿物晶粒,到跨越数百公里的板块构造,地球系统的运行无不绕不开这些基础元素。比约纳鲁德教授称之为“多焦点”的思维模式,让我们既关注微观的细节,也不失对宏观格局的洞察。她强调,现实世界中的许多宏大变化其实始于微观层面,甚至是那些微生物的千亿次微小作用。例如,地球数十亿年前大气环境的巨大变化,正是由光合作用微生物逐渐释放氧气所引发,其间接影响了矿物的形成,塑造了地球今日面貌。过去几十亿年,这些微小生命体共同引发了一场全球性的“氧气革命”,使得复杂生命得以涌现。日常生活中,岩石似乎是无情的静态存在,但比约纳鲁德教授的研究表明,它们是动态的生命载体。

在结构地质学领域,岩石的变形过程揭示了地壳的流动和演变,山脉的孕育与消逝,地质力量的缓慢而强大。岩石的变化虽常在缓慢的时间尺度中进行,但当地震等突发事件发生时,它们的运动则急速而剧烈。更为深刻的是,与西方传统中将自然视为“被动背景”的思维截然不同的是,她倡导一种更为亲近和关爱的态度。科学不必总是冷漠客观,研究者对自然完全可以怀有感情和敬意。西方自启蒙时代以来形成的人类与自然二元对立思想,导致了资源的过度开采和环境的破坏,同时带来了精神层面的疏离和孤独。比约纳鲁德认为,承认自己是自然一部分,接纳地球的深远历史和岩石的生命,可以帮助我们修复这份割裂。

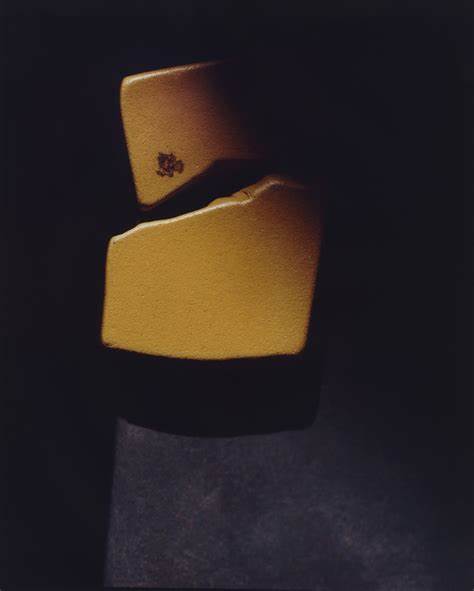

岩石的多样性也寓意着生命态度的丰富。她最喜爱的变质岩,即是一种经历了环境巨变从而焕发新生的岩石类型,它们在极端压力和温度下转变形态,如同自然界中坚持适应与转型的生命隐喻。对许多人而言,地球历史的漫长程度令人惶恐,但对她来说,这恰恰带来慰藉:地球几经考验而屹立不倒,经历过无数生死轮回与极端环境的考验,正是这份古老和坚韧赋予了生命延续的希望。理解地质时间,即亿万年的漫长历史,至关重要。现代社会的快节奏生活常常使我们迷失在瞬息万变的信息洪流中,失去了对时间的宽阔视野,从而难以意识到我们行为的深远后果。教授提倡“时间素养”,即对时间长短不同层次的理解和尊重。

这不仅有助于改善我们对气候变化的认识,还能提醒我们如何在有限的生命中,认知过去传承与未来责任的连续性。从地球亿年气候变迁的角度看,当前人类活动引发的环境变化速度空前,后果不容忽视。多年来,地球科学家积累了丰富的数据和解析模型,高分辨率地展现气候系统数十万年至数百万年的演变轨迹,可惜这些科学发现往往难以转化为有效的政治和经济行动。在资源消费和政策制定的短期循环中,长远规划被忽略。比约纳鲁德呼吁教育体系和文化观念深化对地质时间的认识,让公众具备从地质学视角审视问题的能力,从而拥抱科学,推动社会转型。通过生动的故事讲述,地质学不仅变得亲切易懂,更成为连接大众与地球的桥梁。

她希望更多人关注地球科学,理解脚下土地的演变,激发责任感,抵制污染和过度开发行为。岩石这一古老的载体也是人类文化与文明的见证,它们的沉默中藏着无穷的智慧。比约纳鲁德还指出,近年来我们发现地球在宇宙中的独特性。相比邻近的行星——火星和金星,地球具备水源丰富、有活跃的板块构造和能够维持适宜生存的环境,使其成为罕见的“生命绿洲”。有人曾天真地认为,人类可以轻易在火星建立新家园,但漫长且复杂的地质历史告诉我们,地球的条件和演变化复杂且独特,难以复制。她鼓励学生用写信的方式,与科技界领袖如埃隆·马斯克交流,提醒人们保持谦逊,尊重自然规律。

这种对地球的敬畏,不仅是科学上的认知,更是精神层面的觉醒。在结束访谈时,比约纳鲁德教授强调,地球是一个充满创造力、韧性和慷慨的星球。它的历史和现状告诉我们,人类只是一个庞大且复杂系统中微小的一部分,理解和尊重这一点,对文明永续发展至关重要。只有当人类真正珍视岩石这一地球的见证者,感知其背后的漫长历史与演变智慧,才能真正实现人与自然的和谐共生。