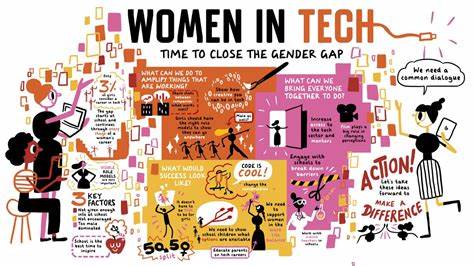

近年来,随着科技行业的高速发展和数字经济持续壮大,更多女性开始投身于技术岗位,女性科技人才相关话题也逐渐进入公众视野。然而,尽管有众多“女性科技人才”计划和活动,女性及其他被边缘化群体在科技领域的整体比例和领导层代表性依旧未见显著改善。关联数据清晰表明过去几十年相关多样性举措的效果有限,背后反映的是行业深层次的制度性壁垒和结构性不平等。显然,仅仅关注“女性科技人才”是不够的,必须重新审视现有模式并推动更广泛的系统性变革。 “女性科技人才”项目的初衷无疑是美好的:为女性、非二元性别、跨性别者及其他少数群体打造安全空间,提供技能培训、社群支持和职业发展的机会,缓解歧视带来的孤立感,并促使她们能够在男性主导的行业中找到归属感。在一定程度上,这些项目帮助许多职场新人建立自信和技能基础,激发了她们的职业热情。

但是,长期的数据和业界反馈显示,这样的项目聚焦于群体内部,往往形成了“非男性”独立运行的生态圈,而未能有效地打破职场中的权力结构和文化壁垒。 如今,科技行业女性和非二元群体所占比例稳定停留在20%左右的水平,甚至更令人担忧的是,半数女性从业者在35岁左右就选择离开科技行业。像谷歌、苹果、微软等全球顶尖公司,在技术领导岗位上女性比例不足25%,且几乎从未出现女性首席执行官。为何在普遍倡导多元化和包容性的今天,女性科技人才的吸引力和留存率依然不理想?这背后隐藏的是女性单独面对职场瓶颈、文化偏见、晋升障碍以及无形“看不见的天花板”。 不少科技企业建立了女性网络、非男性社群Slack频道、专门的女性科技论坛或线下聚会,试图营造安全感和归属感。但这种封闭的“非男性”空间,一方面帮助成员分享经验、互相支持,却也可能在无意间传递出“这是非男性的问题,需要你们自己解决”的信号。

男性主导的决策层往往并未被有效地拉进对话中,导致创新和变革的真正动力尚未形成。同时,熟悉行业规则和文化的男性高管若未参与构建包容环境,制度和文化上的障碍难以改变。 另一个值得警醒的问题在于“女性标签”及其衍生的社会认知。带有性别色彩的头衔和奖项(例如“女性创始人”、“女性技术领导者”)虽可提升代表性和可见度,却也可能加剧对女性能力的二元化认知,强化“女性成就是特例、女性成功需要额外助力”的偏见。过于强调性别,反而有可能无意识地制造出“二等公民”的感觉,使得优秀女性从业者不得不在“女性身份”和“专业成就”之间寻求平衡。更重要的是,在职场晋升和领导力发展中,特别是中高层领导岗位的门槛,单靠性别区隔支持已难以突破行业壁垒。

对于早期职业女性从业者而言,女性科技社群给予了基础性的支持和动力,帮助她们克服初入行业时的无助和不安。这些支持往往以技能培训、导师制度、心理支持等方式呈现,营造出安全的学习和成长空间。但当女性从业者逐渐积累经验与资历,走向中高层管理岗位时,女性专项支持的作用就开始显得有限,甚至有些措施被部分女性视为带有“居高临下”的意味,甚至令人感到被边缘化。因为真正的挑战已不只是技能提升,而是融入主流权力结构、获得公平竞争的机会以及突破根深蒂固的职场偏见。 因此,推动科技行业真正多元、公平与包容,迫切需要由以男性为主的领导阶层主动介入和承担责任。关键的改变需要从权力结构和企业文化的中坚力量入手,主动拥抱多样性。

领导者应该发挥其影响力,确保招聘、绩效评估、薪酬、晋升、人际关系等环节的公平与透明,同时支持基层员工提出问题并参与决策。除此之外,男性领导者在推动文化变革时亦应当反思男性默认的职场行为和语言,主动摒弃有害刻板印象,并公开宣言支持真正的包容环境。 从某种意义上说,男性领导层的参与既是责任也是机遇。当他们真正成为变革的推动者时,包容性领导可以激发团队创新力,提升组织绩效,而且有助于打造一个健康且持续发展的工作环境。这种“共建共享”的局面才能让“女性科技人才”相关项目升华为行业内在动力,获得长远且深刻的成果。 另一方面,在倡导改变的同时,需要警惕多样性、公平和包容(DEI)议题被表面化或工具化。

许多企业为提升品牌形象而设计相关活动,却忽视根本的结构性问题,如薪资差距、晋升渠道不畅、性别歧视等。这类“表演性多样性”可能暂时缓解外界压力,但并无助于真正的文化转型。同时,这也容易使被边缘化群体感到被利用,反而加剧情绪疲惫和职业倦怠,难以形成持续推动变革的力量。 从全球视角来看,科技行业的性别平等问题并非一国之难,而是文化、教育和制度多重交错的复杂问题。教育体系中计算机科学领域的女性报名比例下降、社会对性别角色的刻板印象、缺乏女性榜样和导师等多种因素交织,导致女性人才输送不足。矫正这一现象需要社会各层面共同努力,从基础教育开始持续改善,同时鼓励社会和企业营造更公平包容的环境。

政府政策的支持、企业透明的数据披露和绩效考核机制的完善也显得尤为关键。 此外,科技行业中多样性议题不能仅停留在“性别”单一维度。非二元性别、跨性别、种族、民族、社会经济背景、残障等多重交织身份,对个体体验和职场机会的影响不可忽视。更全面的包容策略需考虑不同群体的多样化需求和挑战,避免简单的群体划分和标签化,而是以个体为中心设计支持体系,推进多维度、多层次的平等发展。 最后,实现科技行业的真正多样性和平等,不仅是社会公平的需求,更是产业创新和竞争力提升的必由之路。多样化团队能带来更加丰富的视角、创造力和解决方案,帮助企业适应快速变化的市场和复杂的技术挑战。

因而,推动男性领导者的积极参与、构建开放包容的企业文化、整合系统性策略、深化跨界合作,构成未来科技行业包容性发展的核心驱动力。 总之,女性在科技行业的价值和贡献不可忽视,专门为她们设立的支持项目给入门阶段带来了宝贵助力。但单靠这些举措无法根本解决结构性不平等。唯有通过全行业重新定义权力和责任,打破性别壁垒,促进男女共同参与与协作,真正将多样性内化为企业文化和决策机制,才能驱动科技行业迈向更加公平和繁荣的未来。