随着科技不断向微纳米尺度和三维结构发展,自旋电子学作为一种通过电子自旋操控信息的前沿技术,正迎来革新性的突破。近日,研究团队成功研发出首款自由形态的三维自旋电子器件,这一革命性进展揭示了几何手性与自旋手性交织作用下的新物理现象,推动了磁性存储器件向三维化发展。传统的自旋电子装置多基于二维磁性材料和结构,虽然在磁域墙(Domain Walls,简称DW)的电流驱动运动中发挥关键作用,但其受限于平面结构,难以实现更高密度和多功能集成。本文介绍突破现有限制的三维扭曲磁带自旋电子器件的制备与性能测试,揭示了几何扭曲引发的扭转场如何有效影响磁域墙动力学,实现了磁域墙的单向运动和过滤功能,令人期待其在未来三维自旋轨道存储和逻辑计算领域的广泛应用。三维自旋电子器件的核心设计是采用先进的多光子光刻(Multiphoton Lithography,简称MPL)技术,在纳米级别精确构建高质量、平滑的聚合物支架结构。随后,利用磁控溅射技术在其表面沉积由几埃厚的多层膜堆叠组成的磁性薄膜。

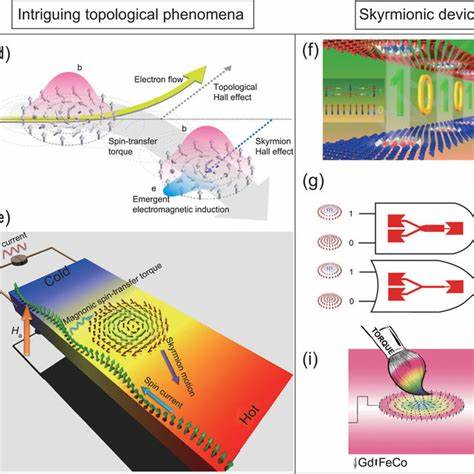

该工艺保证了器件高度的可制造性和电学连接的完整性,避免了传统电子束沉积造成的材料沉积非均匀和结构复杂限制。实验设计中,悬浮的磁性纳米带被扭曲设计成左右手反向连接的两段,各自对应正负不同的扭曲角度,使两端平面共面,并且带宽度可调。这种几何形变使得磁域墙在带内的运动行为出现结构上独特的非对称性。借助磁光克尔效应显微镜(Magneto-optic Kerr Effect Microscopy)动态观察电流脉冲驱动下的磁域墙运动,研究人员发现,三维扭曲结构对不同磁域墙手性的路劲及速度产生显著差异。当电流密度较低时,仅有特定手性配置的磁域墙能够穿越整个带体,表现出如同磁域墙二极管的过滤效应。而随着电流密度提升,两种磁域墙配置均能通过,但速度仍存在明显差异。

这种由结构几何手性赋予的磁域墙非对称流动性质,从根本上为三维磁性器件实现高效控制和数据处理提供了新的物理机制。通过深入理论分析,研究团队解释了上述现象的本质机理。几何扭曲导致的局部交换能变化形成有效的扭转场,扭转场与来自材料界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI)的固有场共同作用,改变磁域墙内磁矩的旋转类型和偏好,进而影响其动力学行为。在扭曲带内,Bloch型磁域墙和Néel型磁域墙之间的能量差异被扭转场调节,从而使得磁域墙运动不仅取决于外加电流,还深受器件空间几何形态制约。这一机理的发现有效打破了传统界面DMI主导下磁域墙速度相等的对称性,引发了磁域墙运动的非互易性。更重要的是,研究揭示该三维几何手性产生的扭转效应不仅存在于单层铁磁材料,还在合成反铁磁(Synthetic Antiferromagnets,SAF)薄膜中表现不同。

当存在两层磁性薄膜自旋结构相互抵消时,扭转效应被互补,磁域墙运动速度差异消失,这说明器件设计时可通过叠层结构调控几何扭转对磁动态的影响。该成果为三维磁性存储器件中不同层间的耦合控制打开新思路。三维扭曲磁带的制备技术本身亦意义深远。利用多光子光刻技术,可实现纳米尺度下复杂三维空间结构的精密制造,突破了传统二维薄膜制备工艺的平面限制,同时实现高通量和高精准度。这为未来自旋电子器件向自由形态三维形貌发展奠定坚实基础。此外,实验测量和理论模型的紧密结合,推动了对自旋输运过程中空间几何与磁结构手性相互耦合机制的深入理解,为设计新型多功能磁性纳米器件提供了明确的理论指导。

该装置在电流驱动磁域墙运动的阈值电流密度、速度非对称性及手性选择性方面均表现出优异性能,展示出其在高密度三维存储器和逻辑器件中的巨大潜力。未来基于此原理的三维自旋轨道存储器,将突破数据存储密度与读写速度的瓶颈,以磁畴为信息载体,依托扭转几何诱导的非对称动态,实现稳定可靠的磁域墙操控和数据移动。除此之外,其独特的手性过滤特性有望应用于可重构3D磁逻辑电路乃至仿生神经形态计算设备,推动计算架构由平面走向空间多维拓扑化。综上所述,首款自由形态三维自旋电子设备的问世,不仅验证了几何与物理手性相互作用产生全新物理现象,还开启了自旋电子器件设计的新纪元。通过精细控制器件的三维结构和薄膜堆积工艺,可调节磁域墙的电流驱动动态,为未来信息存储和处理提供高效、可扩展的硬件平台。随着制造技术不断进步及理论模型完善,人们有理由相信此类三维自旋轨道器件将在下一代磁存储、低功耗计算及智能电子系统中发挥举足轻重的作用,为数字时代的信息技术革新注入强劲动力。

。