在当今互联网的广阔应用中,TCP协议一直是数据传输的骨干,但随着中间设备如防火墙、NAT、入侵检测系统(IDS)及代理服务器的大量存在,TCP连接时常遭遇协议扩展被阻断或篡改的情况。特别是先进的多路径TCP协议(MPTCP),虽然自2013年以来已在全球数以百万计的苹果智能手机上被广泛应用,但依然存在部分移动网络因使用性能提升代理(PEP)而无法正常支持MPTCP的场景,影响了其性能优势的发挥。针对这一挑战,行业内提出通过隧道技术将TCP流量封装为UDP包以避免中间节点的干扰,这便是TCP-in-UDP方案的核心理念。传统隧道方案如OpenVPN、IPSec或WireGuard虽然兼具强大功能和加密保护,但往往引入了额外的包头开销和虚拟私有网络配置复杂性。相比之下,基于eBPF的TCP-in-UDP以最小包头变更实现TCP数据包转UDP的转换,保护传输数据完整性的同时避免了增加传输负载和网络配置复杂度。这种转换核心在于对TCP包头的重新排列,使得转化后数据包符合UDP协议格式且长度保持一致,大幅提升了对网络中间件策略的兼容性和抗干扰能力。

具体来看,UDP数据包头由源端口、目标端口、长度及校验和字段构成,TCP包头除包含这四项之外,还包括序列号、确认号及若干标志位。TCP-in-UDP通过将TCP头中的源端口和目标端口字段置于UDP头字段位置,并用TCP的Data Offset、标志位及窗口大小字段替代UDP长度和校验和字段,将TCP包的关键控制信息保持完整且顺序合理重组。该设计不仅避免了数据包长度变化,还兼顾了穿越STUN等中继机制的需求。值得注意的是,TCP包中的紧急指针字段(Urgent Pointer)和紧急标志并未被保留,原因在于此功能使用率极低且多数中间设备会重置该信息,丢弃它对绝大多数应用影响甚微。网络协议头信息的精确重排带来了校验和字段的调整需求。由于IP层协议字段从TCP更改为UDP,且UDP包需携带长度信息代替TCP的紧急指针,对校验和的计算必须严谨处理。

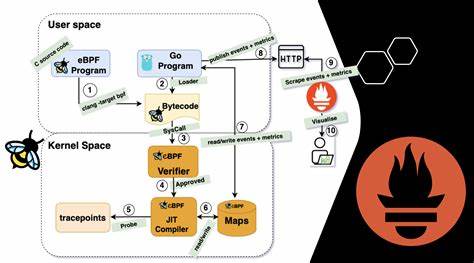

幸运的是,eBPF提供了强大的辅助函数如bpf_l3_csum_replace和bpf_l4_csum_replace,能以增量方式更新校验和,无需进行全包重新计算。这不仅提升了性能,还减小了实现复杂性。不过,在实际部署过程中,开发人员发现部分硬件网卡或网络栈会在TCP到UDP转换后错误地处理校验和,导致包校验失败。经过深入分析,原因在于Linux内核tcp栈通常将skb->ip_summed字段设为CHECKSUM_PARTIAL,意味着部分校验和由内核计算,剩余部分由NIC硬件生成。此时硬件会基于skb->csum_offset定位校验和字段,不同协议的偏移不同。转换协议后,如果不调整该偏移,校验和就会在硬件阶段被错误更新。

鉴于目前eBPF尚未支持修改skb->csum_offset,团队采用了将eBPF TC egress挂钩与TC ACT_CSUM动作组合的方式,依靠后者触发软件校验和重算,确保数据完整性。网络设备的性能优化机制如GRO(泛化接收卸载)、TSO(TCP分片卸载)和GSO(泛化分段卸载)原本帮助网络堆栈处理大包以提升效率,但TCP-in-UDP的包结构特性使得这些机制难以直接发挥作用。原因在于UDP封装的每个包都包含TCP头的一部分,且包内容差异显著,网络堆栈不能简单地将多个包聚合。为保障稳定的数据包处理,建议通过ethtool工具关闭相关硬件卸载功能,并使用ip link命令限制软件分段大小。另一方面,鉴于UDP封装后的数据包在链路层表现为UDP流量,许多网络设备的动态MSS调节机制将失效。尤其在移动网络中,链路MTU较小且不支持大包分段,容易出现IP层分片及性能下降。

为此,合理设置MTU及TCP MSS变得尤为关键,确保数据包大小在整体链路允许范围内。采用eBPF技术实现的TCP-in-UDP方案在部署和实现上具有明显优势。eBPF允许在Linux内核层直接对网络数据包进行灵活处理,包括协议头的修改和校验和调整,且不会引入额外用户态开销。此方式不依赖用户态应用程序或虚拟设备树,只需内核支持即可实现跨客户端和服务器端的部署,从而形成端到端的透明TCP封装UDP隧道。此外,eBPF程序易于升级和扩展,方便后续支持更多协议特性和网络环境。针对不同网络运营商对TCP扩展支持的局限,TCP-in-UDP提供了简洁有效的替代方案,特别适合无法直接部署MPTCP的网络环境。

其对应用层而言透明,兼容现有TCP应用,无需修改代码,且无需搭建复杂VPN结构,降低了使用门槛。值得指出的是,虽然TCP-in-UDP技术极大缓解了中间件干扰,但根本上优化网络的最佳途径仍是与运营商沟通,推动其支持现代协议扩展,造福整个互联网生态。总之,TCP-in-UDP结合eBPF的现代化设计,不仅为多路径传输提供了新思路,也展现出Linux网络协议栈的灵活性与强大适配能力。未来,随着网络协议不断演进和应用需求多样化,这种轻量高效的封装方案无疑将在跨网络传输保障及移动互联网应用中发挥更加重要的作用。