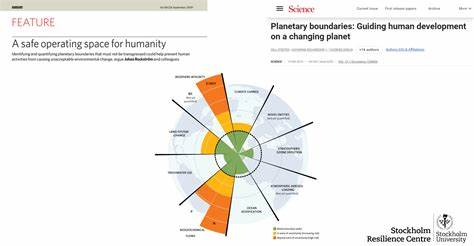

随着全球人口超过70亿,人类面临着在保障所有人享有高质量生活的同时,不破坏地球关键生态系统稳定性的艰巨挑战。科学界提出了“地球系统边界”概念,强调人类活动必须在环境承载能力范围内运行,才能持续支持生命和社会发展。因此,追求全民幸福的同时,实现资源的合理利用与生态保护成为全球共同任务。如何在有限的地球空间内满足基本的人类需求,同时保障社会公正与生态安全,成为当代可持续发展的核心议题。首先,理解什么构成“美好生活”的基本要素极为关键。传统经济指标如国内生产总值(GDP)虽能反映经济活动规模,却无法全面衡量生活质量与福祉。

现代研究强调满足基本需求——包括充足的营养、清洁的水源、卫生设施、安全的住房与稳定的能源供应,是实现健康和尊严生活的基础。此外,人们的心理幸福感、社会关系、教育机会和公平的社会环境也对生活质量有重要影响。研究表明,满足这些物质与非物质需求的同时,可以避免对自然资源的过度消耗。通过对全球150多个国家的综合评估,科学家们发现,当前没有任何一个国家既完全满足公民的基本需求,又保持在全球可持续资源使用的安全范围内。物质基础的需求,如营养、基本医疗服务和能源供应,理论上可以通过更加有效和公平的资源分配而实现而不超越地球的承载能力。然而,追求更高层次的生活质量指标,比如生活满意度、情感福祉或社会参与,往往伴随着资源使用水平大幅提升,远超地球界限。

这反映出现阶段的经济社会体系普遍依赖于高资源消耗模式,与环境保护目标存在冲突。鉴于此,实现全民美好生活的路径需聚焦于重塑社会与经济结构,强调“足够而公平”的资源使用理念。首先,提升资源使用效率是必要步骤。技术进步和创新可以帮助减少能源、水土等关键资源的浪费,并推动循环经济的发展,实现物质流动的闭环管理。在能源领域,太阳能、风能等可再生能源的广泛应用可降低碳排放和生态压力。其次,公平分配资源有助于缩小社会差距,提升整体福祉。

资源的过度集中导致少数群体享有奢侈生活,而许多贫困人口却无法满足基本需求。制定合理的税收政策、福利保障机制和公共服务体系,有助于促使财富和资源的均衡分配,支持弱势群体的生活质量提升。更重要的是,推动生活方式转型,倡导“适度消费”和“简约生活”理念,可以有效减缓对资源的依赖。消费者行为改变,如减少浪费、选择低碳产品和支持本地生产,有利于缩减生态足迹并提升生活的内在品质而非外在物质的堆积。同时,教育和文化引导在培育可持续消费观念和社会责任感方面具有长远影响。全球视野下,国家间的合作与协调是实现目标的关键。

地球生态系统是整体,任何单一国家的过度资源消耗都会影响全球环境质量。通过国际协议、共享技术和知识、设定公平的资源使用配额,促进发展中国家与发达国家共同朝着安全且公平的地球使用路径迈进。此外,建立科学合理的指标体系,对资源使用与社会福祉进行监测,能够帮助政策制定者及时调整策略,避免资源过度开发并保障社会公正。综合利用生态足迹分析、社会指标评估和可持续发展目标框架,构建“安全且公正的生活空间”,为未来发展提供指导。面对全球气候变化、生态退化和社会不平等的复杂交织,依赖单一技术方案或经济增长驱动难以解决根本问题。转变发展思路,关注人类真实需求,注重生态承载能力与社会公平的协调,是打造可持续未来的必由之路。

各界必须携手合作,整合政策、技术、文化与教育资源,推动经济体制创新和社会结构变革,从而实现真正意义上的全民美好生活。通过科学研究不断深化对人类需求与地球系统的理解,结合实践中的成功案例推广应用,在确保地球生态安全的前提下,满足所有人的基本生活需求,实现社会的长期稳定与繁荣。美好生活不仅是物质丰富,更是人与自然和谐共生的状态。未来的发展蓝图,应建立在尊重自然界基本规律与保障社会全体成员福祉的基础上,不断探索在有限资源条件下的高质量生活方式,推动全球走向可持续发展的新时代。