近年,随着无线电天文技术的飞速发展,科学家们在宇宙中发现了一类特殊的天体——长周期射电瞬变源(Long-Period Radio Transients,简称LPTs)。这类天体展现出了远远超出传统射电脉冲星发射时长的周期性射电信号,其周期多达数十分钟甚至数小时,极大挑战了射电天文学中的既有理论框架。长周期射电瞬变源的独特性质引起了天文界的广泛关注,尤其是其发射机制和能量来源始终是未解之谜。近日,由国际科研团队借助澳大利亚望远镜阵列ASKAP的观测,探测到名为ASKAP J1832−0911的长周期射电瞬变源同时伴有X射线的周期性发射,这一发现成为突破长周期射电瞬变源研究的里程碑。ASKAP J1832−0911在射电波段表现出的亮度极高,达到10到20焦耳的强度,在所有已知的长周期射电瞬变源中属首屈一指。更为重要的是,科学家们首次同时观测到其在X射线波段也存在强烈且周期性变化的辐射信号,相同的44.2分钟周期精确对应于射电信号的周期。

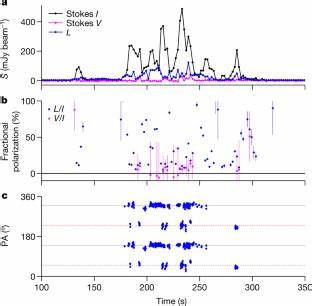

这种射电与X射线同步变化的现象揭示了两者可能共享同一能量驱动机制,进而深化我们对该类天体的物理本质的理解。过去,科学家们曾提出多种理论模型解释长周期射电瞬变源的形成与特性,包括高度磁化的中子星磁星(magnetars),具有极高磁场的白矮星脉冲星,以及与低质量伴星共轨的白矮星双星系统等。然而,直到ASKAP J1832−0911的X射线信号被首次发现之前,所有长周期射电瞬变源在X射线范围内均未见显著辐射,这使得这些理论缺乏关键的观测支持。ASKAP J1832−0911的发现首次证实部分模型关于X射线发射的预测,从而为其能量机制的科学探讨提供了坚实的观测基础。ASKAP J1832−0911的观测数据展现出极其复杂的时间和能量分布特征。射电信号拥有极高的亮度和出人意料的长持续时间,而X射线信号则表现出强烈的变异性,尤其在周期内其发射强度波动明显。

当前的研究表明,这两种波段的发射可能来自该天体表面或其附近的磁场结构变化导致的粒子加速和辐射机制。就理论解释而言,ASKAP J1832−0911究竟是来自一个古老的中子星磁星,还是一颗极端磁化的白矮星仍存在争议。古老磁星模型能够解释其强磁场与X射线发射,但需要面对能量补给和持续稳定发射的问题;而白矮星模型则需解决如何维持强磁化状态并产生如此强的射电与X射线辐射。无论哪种解释,ASKAP J1832−0911的发现都表明长周期射电瞬变源可能是银河系内比以往观测到的更为能量丰富和多样化的天体群体。此次发现不仅仅扩展了射电天文学的研究边界,也为研究高磁场天体的起源和演化提供了新视角。随着未来多波段、多望远镜协同观测的推进,科学家们期望在更大范围内发现类似的长周期射电瞬变源,构建其统一的理论模型。

天体的周期性发射特性还提示其内部可能存在与旋转能量及磁场动态密切相关的物理过程,这对理解中子星与白矮星的磁热演化路径尤为关键。此外,ASKAP J1832−0911的发现在快速射电暴(FRBs)研究领域也有潜在启示。长周期射电瞬变源与部分周期性FRBs在时间尺度和发射机制上展现出潜在联系,研究其物理本质或有助于揭开快速射电暴的起源之谜。未来,随着观测灵敏度的提升以及高时间分辨率仪器的应用,科学界有望在长周期射电瞬变源的定量测定、谱能量分布及伴随多波段变化等方面取得更加深入的认识。综合目前已有的观测与分析,ASKAP J1832−0911作为首个明确同时探测到X射线及极强射电发射的长周期射电瞬变源,标志着天文学对极端宇宙环境和天体演化规律理解的质的飞跃。科研团队已将相关观测数据公开至多个天文数据平台,支持全球科研人员的进一步研究。

此外,这一突破性成果也促进了射电望远镜和X射线卫星观测技术的协同发展。学界普遍预期,未来更多跨波段、多机构合作的联合观测,将带来更多未知天体的发现与解析,深化对高能天体物理现象的认识,推动天体物理学迈向新的高度。纵观ASKAP J1832−0911的发现过程,它不仅印证了理论模型的部分关键预言,更向学界展现了宇宙中仍藏有诸多未被发掘的高能物理谜题,其研究成果势必成为激发未来宇宙射电和X射线天文学研究的催化剂。科学家们正持续监测该对象,期望通过长期数据积累,揭开其衰变机制、磁场结构及伴星环境等更多秘密。总之,ASKAP J1832−0911的X射线发射的检测不仅提升了我们对长周期射电瞬变源能量来源和发射机制的认识,也为探究银河系中极端磁场天体的演化轨迹及宇宙高能现象的多波段表现提供了新的视角。这一结果预示着天文观测技术与理论研究的交汇点正迅速推进,极大地丰富了我们对宇宙多样性和复杂性的理解,揭开了宇宙中尚未解开的诸多奥秘。

随着探索的深入,未来或将发现更多类似现象,为我们揭示宇宙演化过程中那些隐藏的磁场与高能发射的奇异物理过程。