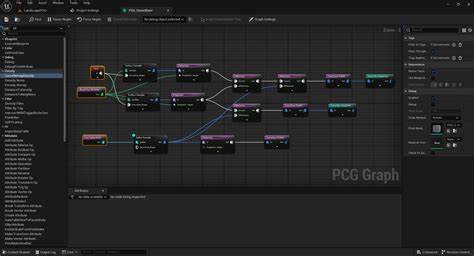

随着游戏行业的不断发展,玩家对内容的多样性和新颖性需求日益增加。传统的手工设计方法虽然细致,但往往耗费大量人力和时间,且难以满足大规模内容生产的需求。程序化内容生成(Procedural Content Generation,简称PCG)作为一种借助算法自动生成游戏内容的技术,逐渐成为游戏开发者追求创新和效率的利器。它不仅节省了开发成本,还极大地丰富了游戏体验,使得玩家每次进入游戏时都能遇到独一无二的场景和挑战。程序化内容生成的本质是利用计算机程序自动创建游戏元素,包括地图、关卡布局、角色属性、故事情节乃至音效和视觉效果。这样的生成方式基于既定的规则和算法,能够快速生成大量高质量内容,同时保持一定的逻辑和艺术美感。

许多知名游戏,如《我的世界》(Minecraft)和《无人深空》(No Man’s Sky),都大量应用了程序化内容生成技术,成功打造了广阔且丰富的游戏世界。程序化内容生成技术主要分为几类:搜索驱动法、构造性生成法、基于规则的生成和基于学习的生成。搜索驱动法通过进化算法和优化技术,在广泛的可能性空间中寻找最优解,实现内容的自动评估与改进。构造性生成法则通过预设的规则逐步构建关卡和地图,快速生成符合设计需求的内容。基于规则的生成利用文法、L系统等形式化语言生成复杂结构,如植物形态和富有层次的场景布局。基于学习的方法近年来随着人工智能的发展迅速兴起,通过深度学习等技术从已有数据中学习并生成内容,提高自动生成的多样性和智能化水平。

不同技术协同应用,使程序化内容生成具备更强的适应性和创造力。在实践中,程序化内容生成广泛应用于关卡设计、地形生成、角色设计、故事创作乃至游戏规则的自动调整。例如在关卡设计中,PCG可以自动组合预制模块,产生新颖多变的关卡布局,令游戏难度和趣味保持动态平衡。地形生成技术通过噪声函数和分形算法,赋予游戏世界自然逼真的地貌和环境细节。故事线的程序化生成则借助规划和约束求解技术,使游戏剧情具备多向发展和高度自由度。此外,程序化内容生成还支持混合创作模式,即设计师与算法共同协作,结合人工创意与自动生成的优势,创造出更具丰富性的游戏内容。

评估生成内容的质量是程序化内容生成面临的重要挑战。评价标准涵盖内容的可玩性、艺术性、一致性以及玩家的体验感受。现代研究引入了体验驱动生成(Experience-Driven Procedural Content Generation)理念,通过实时反馈和玩家行为数据调整生成策略,确保游戏内容既满足设计目标,也符合玩家偏好。尽管程序化内容生成技术优势显著,但仍存在一些瓶颈和挑战。内容的原创性和艺术性有时难以与人工设计媲美,算法生成结果可能出现重复单调或逻辑漏洞。如何将技术与创意高效融合,实现可控且富有表现力的内容生成,是当前研究和开发的重要方向。

随着人工智能和计算能力的提升,未来程序化内容生成将在虚拟现实、增强现实以及多玩家在线游戏等新兴领域展现更大潜力。通过结合深度学习、自然语言处理和多模态感知技术,游戏内容生成将更加智能化,能够理解玩家情感和行为,提供个性化、沉浸式的游戏体验。程序化内容生成不仅改变了游戏开发的模式,也推动了游戏产业链的创新和技术进步。它使开发者能够更高效地创造丰富多彩的游戏世界,让玩家享受不断变化的游戏乐趣。与此同时,程序化内容生成也为玩家赋予了更多参与感,部分游戏甚至支持玩家自定义算法,参与内容创作,进一步模糊开发者与玩家的界限。综上所述,程序化内容生成作为游戏设计的重要技术手段,正逐步成为推动行业发展的关键力量。

它融合了计算机科学、人工智能、艺术设计和用户体验等多学科知识,促使游戏内容不断向更高质量、更大规模和更个性化方向发展。未来的游戏世界,将因程序化内容生成而更加广袤、丰富和充满惊喜。