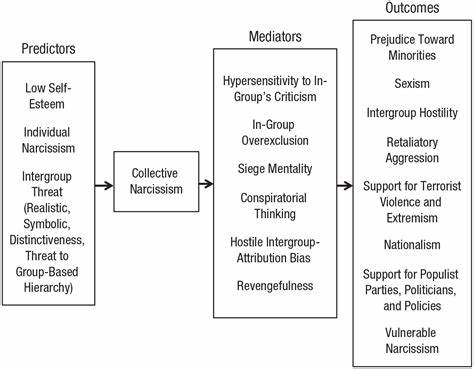

在当代社会心理学研究中,集体自恋作为一种重要的群体心理现象,正逐渐引起学者和公众的广泛关注。集体自恋指的是个体或群体对其所属社会群体的过度美化和夸大,表现为认为该群体在社会中具备特殊而重要的地位,期待外界给予高度认可和尊重。与传统意义上关注个体自恋的观念不同,集体自恋强调的是群体层面上对自身价值的自我膨胀,这一现象深刻地影响着群体间的互动和社会整体的和谐稳定。集体自恋既可以存在于任何类型的群体中,如民族、宗教、政治派别、学校团体甚至体育迷群体,也可以表现在个体代表其所属群体表达的态度和行为中。集体自恋的产生与个体对自我价值和身份认同的需求紧密相连,不少研究指出某些个体在自尊心受挫或自我价值感匮乏时,容易通过强调群体的优越性来弥补自身的不足,从而在心理层面获得安全感和归属感。心理学家指出,集体自恋是一种脆弱的自尊表现。

群体成员间普遍持有这种观点的群体往往对外界的批评极为敏感,将不满和反感放大为对群体的攻击,进而产生强烈的敌对情绪和报复行为。事实上,集体自恋与敌对行为之间存在高度相关性,充斥集体自恋的群体更容易出现针对外部群体的敌视、仇恨表达以及各种形式的排斥与打压。在社会层面,集体自恋往往表现为一种“我们必须被更好地看待,而现在还不够被认可”的强烈诉求。群体在社会交往中不断寻求证明自己的机会,期望通过引起关注或强调自身的特殊性获得满足。然而,这种持续的需求如果得不到充分回应,往往导致群体成员产生被忽视或被冒犯的感受,进而激发集体性的反应,甚至引发社会冲突。集体自恋与民族主义、种族中心主义等概念有着紧密联系。

虽然这两者都强调群体的优越感,但集体自恋更侧重于基于未满足的自我权利感而引发的自我防御性膨胀,而种族中心主义则更专注于文化或族群层面的自我中心态度。理论上,集体自恋能够解释为什么某些群体在面对外界批评时表现得如此敏感,甚至夸大自身的受害状况,并以此为由推行排外政策或强化团体凝聚力。其最典型的例子可见于历史上的极端民族主义运动,如纳粹德国的兴起。当时,群体中的领袖如希特勒利用民族集体自恋的心理特征,通过强调“强大”与“弱小”的二分法,为纳粹主义的极端理念寻找情感和社会基础。从本质上看,集体自恋可视为一种集体层面的心理防御机制,承载了群体成员对身份危机和社会地位不满的情绪。在领导者与追随者的互动中,集体自恋尤为明显。

领导者往往具备强烈的自恋倾向,渴望从群众中获得持续的崇拜和认可,而追随者则以理想化的态度崇拜领导者,从中获得安全感和自尊的补偿。这种双向的心理需求形成一种复杂的共生关系,推动集体自恋的加剧,并可能导致群体的极端行为。除了历史例证,现代社会中的政治环境同样存在集体自恋。政治派别、民族群体以及宗教团体常常通过强调自身的独特性和优越性来巩固内部认同,并对外界的质疑做出敏感反应。这不仅容易导致群际矛盾,也阻碍了跨群体的理解与合作。同时,集体自恋与阴谋论之间也存在潜在联系。

部分集体自恋的群体成员倾向于相信针对他们群体的秘密阴谋,怀疑外部世界对自身的敌意,通过这种方式维护群体的独特性和受害者形象。这种心理模式加剧了社会的分裂和对立,不利于社会的稳定与发展。因此,理解集体自恋不仅有助于揭示个体与群体之间复杂的心理关系,也为解决社会冲突、促进多元文化间的对话提供重要的理论基础。在群体心理方面,集体自恋的表现形式多样,从日常的群体守护到激烈的群体间冲突均可能涉及该现象。教育和公共政策层面应注重培养个体和群体的自我反思和包容意识,避免过度的群体自我中心感导致社会紧张。主题的研究和干预可以帮助降低集体自恋带来的负面效应,促进不同群体之间的和解与合作。

总的来说,集体自恋作为一种跨越个体和群体的心理机制,影响着社会结构、政治动态甚至国际关系。只有深刻理解其本质和危害,社会才能更有效地构建和谐共处的环境,防止因集体自我膨胀而引发的冲突和对抗。未来的研究应更加注重集体自恋的多层次表现以及不同文化背景下其独特的作用机制,为改善全球社会的互动模式提供有力支持。