意识作为人类最深奥的现象之一,长期以来一直困扰着科学家和哲学家的思考。尽管现代神经科学取得了众多突破,但关于意识的确切起源和机制仍然存在诸多争议。2025年4月,由艾伦研究所(Allen Institute)牵头的一项重大实验论文在《自然》杂志上发表,带来了对意识起源理解的革命性突破。这项涵盖256名受试者、历时七年的实验不仅验证了两大主流意识理论的某些假设,也揭示了其局限性,为未来的研究指明了方向。融合信息理论(Integrated Information Theory,IIT)和全球脑工作空间理论(Global Neuronal Workspace Theory,GNWT)作为当代解释意识机制的两大主流理论,分别从不同侧面提出了意识形成的路径。融合信息理论强调,当系统内部的信息高度整合和统一,产生强烈的内部联系时,就会产生意识体验。

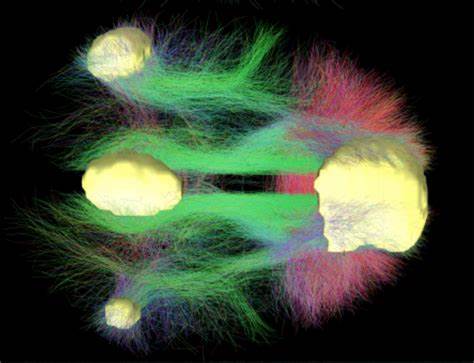

这一理论强调信息的内在联系性和统一作为意识的核心。相反,全球脑工作空间理论则认为,意识来源于大脑的多个区域,特别是前额叶皮层对信息的广泛广播。重要信息一旦进入意识,便会被分布式网络“点亮”,实现对信息的整合和传播,从而产生主观体验。实验综合运用了血流变化监测、磁共振成像以及脑电图等多种神经成像技术,详细追踪受试者观看视觉刺激时的大脑活动模式。结果显示,在大脑视觉处理的早期区域与前额叶区域之间存在功能性连接,这种连接有助于我们理解感知如何转化为意识体验。令研究者惊讶的是,研究质疑了前额叶皮层在意识形成中的核心作用,指出其主要功能或许更多在于推理和计划,而非意识本身。

新的发现暗示,意识可能更紧密地与感知和感觉处理相关,体现为“存在”的体验,而智能则偏重于“行动”的执行。这一论断刷新了传统对意识与智力关系的认知边界,同时为意识障碍的诊断及治疗提供了重要线索。比如,在昏迷患者或植物人状态中出现的“隐性意识”现象,过去难以通过外部行为表现准确识别。研究成果有望通过脑功能连接的监测,提升这类患者意识状态的检测精度,提升医疗干预的科学性和有效性。尽管研究结果对两个理论都提出了挑战,但并未完全否定任何一个理论的全部内容。从科学方法论角度看,单一实验很难完全决定意识理论的胜负,因为两者的理论假设和解释目标存在根本差异,且目前的实验手段仍受设备精度和测量方法的限制。

科学家安尼尔·塞思(Anil Seth)教授评论指出,这次跨领域的“对抗性合作”(adversarial collaboration)不仅推动了意识科学研究的发展,更为应对复杂科学问题提供了范式引导。该合作至今鲜少在人脑认知领域采用,却展现出了重大优势。通过跨理论阵营的紧密合作,这次实验有效减少了确认偏误,加快了研究进展,成为“大科学”和“开放科学”融合的典范。未来意识研究的方向将更加聚焦于精细解析大脑的时空动态,以及不同脑区协同作用的具体机制。意识的生成可能既非单一脑区产物,也非简单的整体性整合,而是复杂的、多层次的网络协作结果。技术上,结合多模态神经成像方法和人工智能算法,对大规模脑数据进行深入挖掘,有望揭示意识体验的微观神经基础。

此外,意识科学的发展不会局限于理论模型的较量,还将推动相关临床应用。对意识障碍患者的评估、无意识状态的诊断,以及未来脑机接口的研发,都能从最新研究中获益。对人类认知本质的探究也将助力人工智能领域的发展,使机器更接近具备类似意识的自主感知。总之,这场开创性的实验为意识起源提供了全新的科学视角,推动神经科学领域迈入一个更加细致严谨的新阶段。虽然答案尚未完全揭开,但这项研究以其规模之大、方法之严谨和合作方式之创新,成为了意识科学史上的里程碑。人类理解“存在”的能力正随着科技与智慧的进步而不断跃升,未来的意识研究或将揭露更多大脑和心灵间神秘而深刻的联系。

。