近几年,生成式人工智能(Generative AI)特别是大型语言模型(LLMs,如ChatGPT)的快速发展,彻底改变了人们与语言交互的方式。这些技术通过庞大的神经网络和海量文本数据,实现了即时生成流畅且符合语境的文本,展现出前所未有的强大能力,广泛应用于自动写作、智能问答、语言翻译等领域。然而,尽管其社会影响巨大,生成式人工智能在认知语言学的科学研究领域的作用却仍存在诸多争议和挑战。 语言科学的核心目标是理解人类语言的结构与功能,探索语言表达为何以及如何形成特定的结构,语言如何传递意义,人类是如何理解并运用语言的,以及语言能力如何被学习和习得。生成语法理论提出语言具有层级的结构特征,这些结构不是简单的词语线性串联,而是通过短语、句法树等复杂关系互相嵌套,形成语义和认知的基础。这一观点帮助解释了诸如主谓一致、句法歧义、负极性项许可和反身代词使用等语言现象,其研究不仅揭示了语言的普遍规律,更深刻影响了心理语言学、神经语言学以及相关认知科学领域的发展。

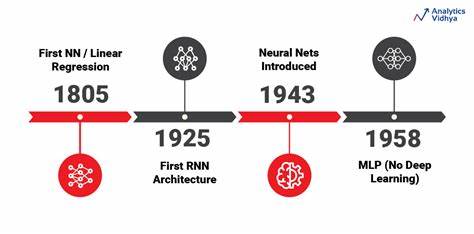

生成式AI模型的训练通常基于对下一个词概率的预测,通过对大规模语料进行反复优化调整模型参数(如Transformer架构),实现了在广泛语境下的准确文本生成。这种技术基于强大的模式识别能力,捕捉文本中的统计规律,保证生成内容在语言流畅性和语义连贯性上的表现出色。然而,从科学研究的角度看,LLMs缺乏对语言内在结构和规则的明确理解,模型并不依赖于对语言“规则”的掌握,而是通过数据驱动的概率推断完成任务。这种“黑箱式”学习机制使得其在解释语言现象本质、推理语言产生机理方面存在局限。 语言科学中重要的一点是区分语言能力(competence)与语言表现(performance)。语言能力是指理想化状态下,包含语言规则及结构的内在心理表征,而语言表现则涉及语言在实际使用过程中的受限因素,如记忆、注意力和认知负载等对语言执行的影响。

许多语法结构可能在现实交流中表现为难以理解或不符合使用习惯,但这并不意味着底层规则错误。相比之下,当前的生成式AI模型并未设计具备这一分野,其生成结果直接体现概率模型输出,无法明确区分语法正确性与语义概率。这导致模型有时倾向于生成语法上不规范而概率较高的文本,与人类语言能力的理性判断存在差异。 语言科学中的层级结构理论强调语言不是线性组合,而是通过树状结构反映关于词语间主次、包含关系和依存规则的抽象组织。例如,在英语主谓一致中,谓语动词必须与其句法上最近的主语保持一致,而非简单与相邻或首词名词的数保持一致。这样的规则体现了语言结构的抽象性和系统性,是生成语法一贯追求揭示的底层原理。

这与LLMs基于概率模型的词序预测截然不同,尽管LLMs在许多情况下显示出对这类结构的隐含把握,但仍然缺少对层级结构的显式建模。 基于语言科学的研究积累,学界尝试利用语言学理论为生成式AI的设计提供指导。通过构建精细的语言测评套件,能系统检测模型在语法、语义和推理等不同维度的表现,揭示其优势与不足。此外,引入基于语法树的辅助机制或设计混合模型,将语言学的规则与深度学习的灵活性相结合,有助于提升模型的样本效率,尤其在资源稀缺语言的适应性上展现潜力。 另一方面,人类语言理解过程的增量性和预测性为生成式AI提供了重要启示。心理语言学展示了人类如何利用上下文信息动态预测后续语言内容,形成处理负荷的变化。

利用LLMs作为概率预测工具,研究者能够更精确地模拟人类在阅读或听力中遇到复杂语法歧义时的认知负担与信息惊异度。这种连接推动了认知语言学和人工智能的交叉研究,深化了对语言处理机制的科学认识。 生成式AI在脑科学领域同样产生了影响。多项研究证实,LLMs生成的中间表征可以用来预测人类大脑对语言刺激的神经反应,为理解语言加工的神经机制提供了计算模型基础。这不仅推动了基础神经语言学研究,也为脑机接口、神经修复等应用开辟了新方向,使得通过神经信号恢复语言交流等前沿技术得以快速进步。 在语言习得这一复杂问题上,生成式AI模型提供了新的实验平台。

通过模拟儿童语言环境中的语料输入训练LLMs,研究人员希望评估机器学习算法对关键语言规则的习得能力,从而辅助理解人类先天语言能力与环境输入间的关系。虽存在任务设计和模型架构的差异性,相关研究已表现出诸多有趣结果,推动语言习得理论的反思和修正。 未来,生成式人工智能与语言科学的进一步结合或将带来突破性进展。其中一个远大目标是开发能够在人工模型与人类可理解的语言理论间互映的技术。通过探究如何将语言学的普适规律直接编码进神经网络权重,或者从预训练模型的内部表示中解码出符合理论的语言结构,科学家们希望构建既具备深度学习优势又兼具语法可解释性的语言理解系统,为语言智能化发展奠定坚实基础。 总的来说,生成式人工智能的崛起为语言科学注入了强大动力,推动了语言认知、心理语言学、神经语言学等多个领域的研究。

科学家必须克服理论与应用之间的鸿沟,更深入理解语言的本质结构和认知机制,同时创新算法设计,满足人类语言使用的复杂需求。随着两者的互促共进,一个更加智能、精准且具备深度理解能力的语言处理新时代正在开启。