创造力不仅仅是艺术家的专属天赋,而是每个人都能拥有和培养的宝贵能力。现代生活节奏快速,压力重重,许多人感到困顿和倦怠,渴望寻找一种方法让自己重新焕发活力并提升幸福感。创造力作为一种强大的心理工具,不仅能帮助我们解决问题,还能带来身心健康的诸多益处。其中,参与日常的创造力挑战是开启创新思维、激发灵感的有效途径。 长期以来,人们对创造力的理解往往局限于绘画、写作、音乐等传统艺术形式,认为它是一种稀有的天赋。然而,心理学家和神经科学家的研究表明,创造力是一种普遍存在于每个人心中的思维方式,能够通过训练和实践不断增强和发展。

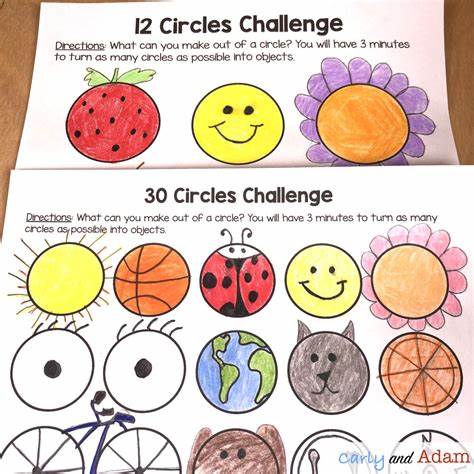

这种思维模式鼓励我们跳出固定框架,尝试不同角度看待问题,从而促进灵感的迸发和新想法的诞生。 日常生活中,我们可以通过简单的活动来激发创造力。比如,快速涂鸦便是一种极具趣味性和启发性的练习。只需花几分钟,在纸上画几个圆圈,然后试着将这些圆圈分别变成不同的形象或故事,这样的练习能够促进大脑的发散性思维。发散性思维指的是寻找多种解决方案以及从多角度理解问题的能力,这对于培养创新思维极其重要。同时,这种做法也有助于缓解内心的焦虑和批判声音,让我们敢于大胆尝试,不再害怕犯错。

除了绘画,写作诗歌也是提升创造力的好方法。诗歌要求言简意赅地传递情感和画面,需要我们敏锐观察生活中的细节,并用独特的方式表达感受。即使不是专业作家,每天花时间写几句诗或短文,都能锻炼我们用新颖和富有表现力的语言捕捉瞬间,这也有助于培养对语言的敏感度和想象力。 另一个被忽视但效果极佳的练习是“做白日梦”。虽然传统观念认为白日梦是分心的表现,但现代科学发现,适当的放空和想象实际上能够激活大脑的默认模式网络,这一部分大脑与创造性思考密切相关。通过有意识地给自己留出时间去幻想、构想未来的场景或者尝试解决某个难题,我们能让思维游刃有余,拓展想象力的边界。

创造力训练的关键还在于突破舒适区,勇于尝试新事物。每天尝试10%更多的努力,或者学习一项新的技能,都能够刺激大脑形成新的神经连接,提升适应力和创新能力。比如,改变工作流程、尝试不同的沟通方式、学习一门乐器、甚至改变平日的饮食习惯,都可能成为激发新思路的契机。在不断挑战自我的过程中,我们不仅能获得成长,还能增强自信和心理韧性。 研究显示,参与创造性活动的人在认知老化方面表现出更好的抗衡能力。尤其是老年群体,定期进行涂鸦、写作、手工等创造性练习,有助于维持大脑的活力和灵活性,有效减缓记忆力和思维能力的退化。

这些发现说明创造力不仅关乎艺术的表达,更是维护大脑健康的重要手段。 此外,创造力的培养还能提升我们的人际关系。艺术和创造活动强调体验和情感交流,当我们涉足这些过程时,会更容易理解和包容他人的观点,从而变得更加有同理心和开放心态。医生和心理学家也利用艺术疗法帮助患者缓解压力、促进情感表达,这都证明了创造力对心理健康的积极影响。 在数字化高度发达的今天,我们更应重视培养内心的创造力。尽管科技带来了便捷和效率,但过度依赖也可能削弱我们的自主创新能力。

通过每天花些时间参与创造性练习,我们可以让大脑保持活跃,帮助自己在复杂多变的时代保持领先优势。 要展开创造力的挑战,最重要的是先放下内心的批判声音。心理科学家强调,很多人因害怕失败或觉得自己不够“有天分”而不敢尝试,这极大地限制了创造力的发挥。相反,只有勇于犯错、敢于尝试,才能真正激发潜力。练习创造性任务时,不必追求完美,而是享受过程,接纳不确定性和新的可能性。 总的来说,创造力是我们每个人内在的宝藏,通过日常的小练习可以不断挖掘和增强。

从涂鸦、写诗、做白日梦,到尝试新事物、突破自我,每一个环节都是锻炼思维的良机。在现代快节奏的生活中,这不仅能帮助我们缓解压力、提升幸福感,更能为工作和个人生活注入源源不断的灵感和动力。走出传统的思维模式,拥抱多样和开放,让创造力成为生活中不可或缺的力量,开启属于你的创新之旅。