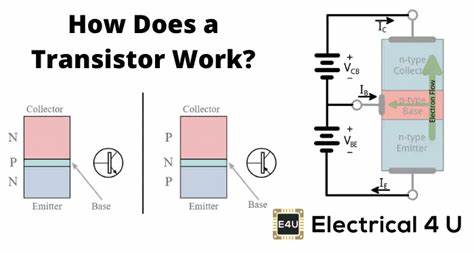

晶体管作为现代电子技术的基石,其功能和工作机制对理解电子设备的运行至关重要。晶体管是一种半导体器件,能够放大电信号和开关电子电路,广泛应用于计算机、手机、电视等各种电子设备中。它的出现使得电子产品小型化、高效化成为可能,推动了整个信息技术产业的革命。晶体管的基本结构主要由三部分组成,分别是发射极、基极和集电极。它们通过半导体材料的特殊性质相互作用,实现电流的控制和放大。以最常见的双极型晶体管为例,器件内部的半导体材料根据掺杂类型分为N型和P型,形成PN结结构。

经过合理设计的PN结可以控制电子和空穴的流动,从而调节通过晶体管的电流大小。晶体管的工作原理依赖于基极电流的微小变化,通过控制集电极和发射极之间的电流,实现信号放大。具体来说,当基极注入少量电流时,晶体管内部的载流子数量迅速增加,使得集电极和发射极间的电流大大增强。这样,微弱的输入信号得以放大输出,应用在放大器和开关电路中发挥关键作用。在现代电子器件中,晶体管的微小尺寸和快速响应特性使其成为集成电路的核心元件。半导体制造工艺不断进步,晶体管尺寸持续缩小,集成数量显著增加,从上世纪中叶的几万个到如今数十亿个晶体管集成在单个芯片上,极大提升了计算能力和能效表现。

除了双极晶体管,场效应晶体管也是常见类型之一。场效应晶体管通过电场效应调节电子通道的导通状态,实现电流的精准控制。它具有输入阻抗高、能耗低等优点,广泛应用于数字电路和模拟放大器中。晶体管的工作也离不开物理学中半导体能带理论的支持。掺杂过程改变了半导体的载流子浓度,形成不同的能级结构,使电子在能带之间跳跃,通过受控电压和电流完成信号处理。理解这些微观机理,有助于深入掌握晶体管的设计和改进方向。

晶体管的发展史同样精彩。1947年,贝尔实验室的科学家首次成功研制出点接触式晶体管,标志着电子学进入半导体时代。随后,多种结构和材料类型的晶体管相继问世,推动通信、计算和消费电子行业的快速发展。如今,晶体管技术正迈向纳米尺度,结合新材料和先进工艺,引领未来人工智能、高速计算和物联网等领域的技术突破。在学习晶体管的工作过程时,观察电流与电压的变化关系尤为重要。典型的晶体管曲线展示了基极电流如何影响集电极电流的大小,体现了晶体管作为放大器的特性。

此外,合理设计的偏置电路确保晶体管在适当工作区间内稳定运行,避免损坏和性能下降。晶体管不仅在电子元件层面不可或缺,其本质特性还启示了许多其他领域的研究。纳米电子学、量子计算和生物电子接口等前沿技术均以晶体管为基础,推动科技向更深层次发展。综合来看,晶体管作为控制与放大电流的关键器件,展现了半导体材料与电子物理的奇妙结合。其简单而高效的工作机制,支撑起了现代信息社会的基础设施。从认识晶体管的结构、理解其工作原理,到把握其应用与发展趋势,均是学习电子技术不可或缺的重要内容。

未来,随着材料科学和制造工艺的持续突破,晶体管将在更广泛领域扮演更加重要的角色,助力科技创新和产业升级。