近年来,中国房地产市场经历了长时间的低迷,房地产行业的低迷不仅反映出经济增速放缓的影响,也揭示了更深层次的人口结构变化带来的冲击。随着中国人口规模的持续收缩和出生率的持续下降,房地产市场需求受到显著抑制,未来几年,住房需求面临巨大挑战,这对投资者、购房者以及政策制定者均是严重警示。根据高盛的分析,新建住房需求预计将在未来几年维持在每年不足五百万套的低水平,远低于2017年达到峰值的两千万套。人口减少使得城市住房需求面临下行压力,城乡人口流动速度放缓也减少了新住房的购买需求。中国人口正逐渐从过去持续增长的态势转为缓慢下降,预计到2035年,人口总数将降至13.9亿以下,这一趋势主要源于出生率的持续下滑和老年人口比例的上升。近年来,人口总量已经连续几年下降,2024年数据显示,人口减少了约139万人,生育率的持续低迷使得未来出生人口规模难以反弹。

自2016年北京放宽独生子女政策以来,政府虽推出一系列鼓励生育的措施,包括现金补贴政策,但效果有限。这主要是因为年轻人面临着收入增长停滞、就业预期不稳定和社会保障体系不健全等压力,导致他们推迟结婚和生育,甚至选择少生或不生。经济负担沉重、高昂的教育和养育成本也使得家庭生育意愿进一步降低,而年轻一代追求个人职业发展和生活质量的观念变化也是影响因素之一。随着学龄人口减少,全国已有近三万六千所幼儿园关闭,学前班学生人数减少超过一千万,义务教育阶段的小学数量也在两年内减少了近一万三千所。这种趋势直接冲击了以优质教育资源为卖点的学区房市场,过去这类房产因毗邻名校而价格持续攀升,但随着人口减少和教育入学政策调整,其附加值开始下降。购房者对学区房的需求减弱,导致房价出现下跌甚至大幅回落。

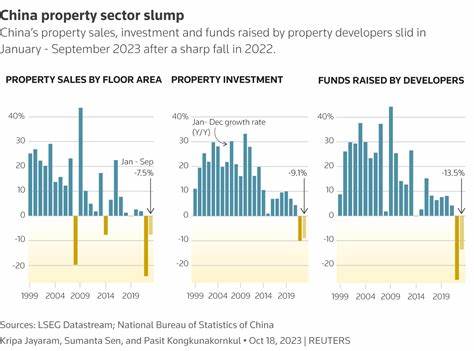

北京一位家长透露,购买学区房的价格比市场均价高出近两倍,但她所购房产的价格已在两年内下跌约20%。此种变化不仅影响家庭资产价值,也反映出房地产市场需求的结构性转变。除了人口因素,房地产市场的整体低迷还受经济增长放缓、居民收入停滞以及市场信心不足的多重影响。自2020年底以来,中国房地产市场持续低靡,政府多次出台刺激房地产的政策措施,试图稳定市场,包括放宽购房贷款条件、降低首付比例和降低市场融资成本,然而效果有限,销售继续下滑。2025年5月,全国30个主要城市新建住宅销售同比下降11%,跌幅较上月3%的下降进一步扩大,新房价格也出现七个月来最快的跌幅。房地产投资者普遍预期房价将继续下跌,导致投资物业持有者更多转为卖出房产,而购房者持观望态度,形成恶性循环。

尽管未来中国城市化率预计仍会继续提升,部分需求将在住房更新和改善方面体现,但总体人口减少对住房需求的长期负面影响不可忽视。房地产行业的存量压力逐步显现,新增供给与需求不匹配的问题愈发突出。专家指出,人口结构调整对房地产市场的拖累尚未达到全面爆发的阶段,市场调整可能需要数十年时间才能完全显现,但房地产政策应未雨绸缪,应对人口变化趋势带来的深远影响。政府依法通过完善社会保障体系、鼓励人口合理增长、促进就业和收入提升等多重方式,才能有效缓解人口减少对房地产市场的冲击。同时,应推动住房市场从高速增长转向高质量发展,提高住房供应与需求的匹配度,促进住房结构优化,满足居民多样化需求。教育资源分布的优化与学区房市场的合理化调整也是重要方向,有助于稳定相关区域房价并平衡教育均衡发展。

人口下降背景下的房地产市场需要在供需关系、价格机制及政策支持等方面做出创新探索,更好地适应经济社会的深刻变革。总之,中国房地产市场的长期低迷不仅是一时的市场波动,更是深刻人口和经济结构调整的反映。未来伴随着人口红利的消失,房地产需求将逐步减少,这要求政府和行业积极转型升级,推动房地产市场进入平稳健康发展的新阶段,才能实现经济的可持续增长和社会的长远稳定。