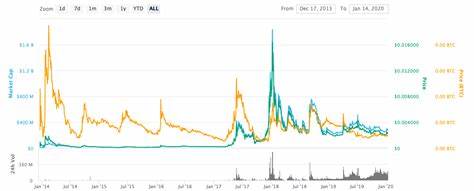

在当今的数字时代,虚拟货币的崛起引发了众多讨论。其中,关于加密货币挖矿所需的巨大能量消耗问题,尤其引起了公众的广泛关注。最近,《华盛顿邮报》发表了一篇观点文章,强调可持续能源的开发应优先服务于人类社会,而不是为加密矿场提供动力。这一观点不仅引发了对加密货币行业的深思,也促使我们重新审视能源使用的方向和方式。 随着以太坊和比特币等加密货币的普及,挖矿活动的能源消耗呈爆炸式增长。据估计,比特币挖矿消耗的电力超过了一些中小型国家的总电力使用量。

这不仅对电力供应造成了压力,更对环境造成了重大的影响。减排目标在这里变得十分脆弱,生态平衡的压力日趋严重。文章指出,随着气候变化带来的负面影响愈发明显,全球社会亟需寻求可持续的解决方案,而不是将大量资源投入到一个可能会造成更多伤害的行业中。 从根本上说,加密货币的挖矿过程本质上是通过解决复杂的数学问题来验证交易并添加到区块链上。这个过程需要巨大的计算能力,而这背后则是无尽的电力消耗。尽管挖矿者常常认为他们的工作为金融交易的去中心化提供了保障,但我们不能忽视它为实现这一目标付出的环境代价。

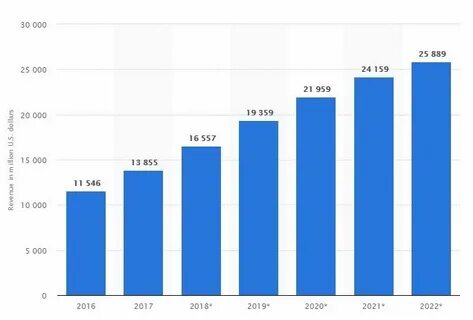

在当前全球加速向可再生能源转型的背景下,如何平衡技术革新与能源消耗之间的关系,成为一个重要的议题。大部分国家都在努力推广风能、太阳能等可再生能源,希望通过这些清洁能源减少温室气体排放。然而,随着加密货币的普及,许多地方的能源资源却被挤压到了极限,导致日常生活中人们所需的电力及暖气成本上升。 《华盛顿邮报》的文章呼吁,社会各界需要重新审视加密货币挖矿对环境和社会的影响,尤其是在全球努力追求可持续发展的今天。我们必须认识到,建立更加绿色和可持续的未来是我们共同的责任。在这一方面,政策制定者和行业领袖扮演着至关重要的角色。

他们应当采取措施,限制那些对环境造成重大影响的行业,确保能源供给根植于可持续发展的意图上,而不是单纯追求经济利益。 以北美地区为例,许多州因其电力廉价而成为加密货币挖矿的“热土”。然而,这种局部的利益往往与整个社会的可持续利益相悖。在一些地区,挖矿活动不仅导致电费上涨,还使得当地居民面临供电不足的困境。此时,政策制定者的责任显得尤为重要。他们不仅需要提供清晰的监管框架,还需积极鼓励挖矿企业采取更加环保的方式,可能包括使用可再生能源进行挖矿。

此外,社会公众也需要提高对加密货币及其挖矿过程的认识。教育和信息传播是推动社会转型的重要手段。只有当普通民众意识到加密货币挖矿可能对环境造成的危害时,他们才能在一定程度上回过头来影响政策,推动更为可持续的选择。在支持金融创新的同时,我们还需要关注技术所带来的社会与环境负担。 当然,也有一些加密货币项目正试图寻求一种平衡,它们推出了采用“权益证明”机制的替代方案。这种机制通过持有加密货币的用户进行“验证”,而非传统的通过计算哈希值的方式,这可以显著降低能耗。

这种方式或许是一个不错的解决路径,但是否能够全面替代现有的挖矿模式仍有待观察。 随着全球经济的数字化转型不断深入,未来的金融生态将会是什么样子?我们的可持续发展又该如何保障?这些问题不仅是加密货币持有者需要思考的,更是每个人都需关注的共同命题。 在追求科技进步与经济发展的同时,我们必须始终把人类的福祉与自然环境放在首位。有效的能源利用,集合了社会、环境及经济等多个方面的考虑,才能促进真正意义上的可持续发展。因此,作为社会的一份子,每个人都应当对自己的能源消费行为有所反思,倡导可再生能源的使用。无论是在日常生活中,还是在投资决策中,让我们共同支持那些真正为人类福祉与环境保护而努力的项目,因为最终受益的将是我们这一代人乃至未来的世代。

在这个日益紧迫的背景下,像《华盛顿邮报》这样的平台,让更多人认识到加密货币挖矿的 adverse impact,对于推动政策改变及公众意识提升具有重要意义。各方利益相关者应当共同努力,重新定义未来的能源使用方式,让可持续发展的理念不仅仅停留在口头上,而是落实到每一个选择、每一段交易中。