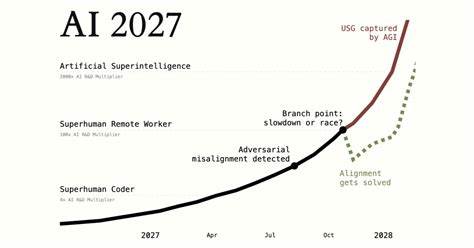

近年来,人工智能领域的快速发展引发了广泛的关注与讨论,尤其是关于何时能够实现具备超级人类编码能力的AI系统的预测。AI 2027作为一份备受瞩目的时间线预测报告,提出了在2027年前后实现超级人类编码者的可能性。但随着报告在社交媒体及专业论坛上的流传,一些学者和研究者开始对其预测模型的合理性和准确性提出质疑。本文旨在深入解析其中最具代表性的批评观点,探讨模型建设中的优势与不足,并进一步梳理围绕AI时间线预测所面临的核心挑战和未来走向的不确定性。首先,AI 2027报告的核心方法论主要基于所谓“时间地平线延展”模型和“基准测试及差距”模型两大框架。时间地平线方法通过分析AI在完成特定研究与开发(R&D)任务所需时间的缩短趋势,尝试推断未来AI发展速度的增长曲线。

具体而言,报告采用了一种超指数增长的假设模型,即认为每一次完成任务所需时间的翻倍速率会比前一次更快,从而形成加速的技术进步节奏。这一假设对于捕捉AI自动化自身研发的积极反馈环路至关重要,但同时也带来了敏感的参数选择问题,尤其是关于“每次翻倍时间缩短百分比”的设定缺乏充分的不确定性考量。批评者普遍认为,AI 2027模型在参数不确定性的量化与处理上过于乐观,忽视了可能存在的数据噪声和短期进展的偶发性。他们强调,现有数据点数量有限,在11个核心数据点的基础上拟合超指数曲线,可能导致模型对未来预测产生较大偏差。此外,批评指出该模型忽略或低估了公众可见进展与内部研发进展的差距对时间线估计的影响。公众与顶尖实验室内部之间存在的信息不对称,往往意味着外界所见的AI实力是滞后的。

报告假设该差距正逐渐缩小,进而推动了时间线的提前,但批评者认为这个效应的方向性和幅度尚未被充分验证,甚至可能指向更为缓慢的进展。第二个备受关注的部分是基准测试与差距(Benchmarks and Gaps)模型,该模型基于所谓的“RE-bench”这一人工智能能力评估基准,尝试通过模拟该指标完成饱和点的时间,来预测AI研发速度的临界变化点。然而,这部分模型在实际实现上存在明显不足。批评者发现模型对核心变量的依赖更多来自预测者的主观设定,而非基于物流回归曲线的实证拟合,使得模型结果的科学性与透明度受到质疑。更为严重的是,报告中一些关键时间点的置信区间在不同部分概念上不一致,增加了整体预测的不确定感。关于AI研发难度的变化也是争论的焦点之一。

AI 2027模型认为,随着任务规模和复杂度的递增,完成这些任务的难度增长将逐渐放缓,即从完成短期任务到长期任务之间的难度跃迁会出现“缓冲区”,加速后续进展。但批评者对此表达怀疑,认为人类及AI在掌握更长时间跨度和更复杂研发任务时所面临的挑战并未必明显减少,尤其是在缺乏大量长周期教学材料和积累的情况下。此外,容错率、错误恢复机制等技术难题同样可能成为限制因素。时间地平线模型的一个重要假设是,AI可以不断延长其有效任务时间窗口,从而实现连续加速式进步。批评者则指出,模型没有充分考虑时间窗口过长可能导致的累积错误风险,以及系统设计的复杂度提升,这些因素或将阻碍线性甚至超线性增长。此外,批评也强调了对近期进展的解读过于乐观的倾向。

短期快速增长的现象是否仅是“摘低垂果”还是新常态,尚未形成定论。模型未能合理表达这一不确定性,导致部分预测带有偏颇。针对这些批评,AI 2027的主要作者之一Eli进行了积极回应并发布了更新版本。Eli承认当前数据有限、参数不确定度大,强调更新后的模型纳入了更多直觉调整和经验性的判断,试图反映实际观测到的研发节奏。此外,Eli主张虽然模型存在缺陷,但仍是当前领域内“最不差”的预测工具,透明展示推断过程和不确定度有助于推动整个人工智能时间线预测的进步和完善。Eli特别指出,超级指数增长假设背后的逻辑不仅包括AI自动化自身研发能力的提升,还涵盖未来任务难度曲线的可能缓和,二者结合才支持其概率分布。

此外,Eli也认识到不同阶段的超级指数效应可能出现延迟,并非自开始时刻同步体现,这一观点对于解释一些模型结构巧妙之处至关重要。值得关注的是,该系列讨论的核心争议之一,源于不同背景的研究者对于模型科学标准的期望差异。批评主要是出自物理学家视角,强调模型应具备严密的概念基础与实证验证,才值得用于指导现实决策。而AI 2027团队及其支持者则更多从实用主义角度出发,认为尽管当前模型不完美,但提供概率性预测远优于无预测状态,为政策制定和风险管理提供参考框架。物理学思维重视模型的精密度与一致性,期待模型能够在多种假设下展现稳健表现,而AI领域的复杂性和数据稀缺性使得这一期望难以满足。如何权衡预测准确性与透明度,成为讨论的关键。

对于普通关注者及决策者而言,理解时间线预测中的广泛不确定性和潜在风险尤为重要。模型可能预示2027年前后出现超级人类编码者,但相关概率分布广泛,既有可能稍早出现,也存在显著延迟的可能性。这种概率分布意味着任何基于单一点预测的决策均存在较大风险。未来的技术监测应强化对模型参数调整的敏感度分析,动态纳入最新科研进展和外部数据,避免陷入过度自信或悲观的判断陷阱。同时,AI研发的社会、政策因素也不可忽视,包括安全审查、开放策略、研发资源分配竞争等都可能显著影响实际时间线。总结来看,对AI 2027时间线预测的批评展现出科学探讨的活力和必要性。

批评帮助揭露模型中未充分考虑的不确定性,呼吁在数据不足和理论尚未成熟时谨慎对待精确的时间点预测。与此同时,回应方也展现出谦逊与及时改进的态度,强调预测模型的透明性和迭代优化价值。面对未来AI的复杂走向,单一模型难以覆盖所有变数,需要多元方法论交叉验证与开放的学术讨论环境。对于政策制定者、研究者乃至公众,理解和参与这样多层次的讨论,将有助于在快速变化的AI时代中保持理性应对,促进技术安全与社会福祉的同步提升。