2003年,被誉为“PPT恐慌”的事件在美国引发了广泛的关注与讨论。虽然如今看来,这场围绕微软PowerPoint软件的争议似乎带有些许荒诞色彩,但其背后的深刻警示与现实困境,至今依然对我们理解技术与沟通的关系具有重要价值。本文将深入解析这场风波的起因、过程及其后续影响,探讨一种新兴技术如何成为人们心中“理性终结”的象征,以及对现代办公文化和决策机制的影响。 早在古希腊时代,哲学家苏格拉底就对新兴的书写技术表示担忧,担心它会削弱人们的记忆力。文艺复兴时期的学者康拉德·盖斯纳也曾预警,印刷术的普及可能会带来信息的泛滥和混乱。进入现代,人们对技术引发的负面影响忧心忡忡,无论是广播、电视,还是电子游戏,都曾被指责会“腐蚀大脑”或“降低思考能力”。

在数字时代的初期,社交媒体、智能手机以及搜索引擎等新兴技术,继续被视为改变人类认知与沟通方式的“双刃剑”。 在这样的技术恐惧论背景下,PowerPoint作为微软办公套件中最普及的演示软件,于2003年成为众矢之的。当时,有评论甚至称它为“理性终结”的起点,将其视为阻碍深入思考和严肃交流的“祸根”。这场恐慌与一场震惊全国的灾难紧密相连——美国哥伦比亚号航天飞机事故。 2003年2月1日清晨,哥伦比亚号航天飞机在返回地球的过程中解体,造成机上七名宇航员全部遇难。这一悲剧震惊全球,美国全国直播的画面让人们目睹了这场灾难的惨烈。

随后,国家航空航天局(NASA)事故调查委员会对事故原因展开了详尽调查。调查报告明确指出,导致事故的直接原因是发射过程中一块隔热泡沫脱落,撞击并损伤了航天飞机左翼。但更令人警醒的是,报告还揭示了更深层次的管理和沟通问题。委员会发现,工程师早已察觉翼部损伤的重要性,但由于信息传达失误,这一重大隐患未能被高层管理者充分重视。关键问题之一在于相关技术分析被包装成冗长晦涩、充斥大量文本和图表的PowerPoint演示文稿。高层决策者在浏览这些复杂且缺乏重点的幻灯片中,难以获得准确且紧迫的风险评估,从而导致了悲剧的发生。

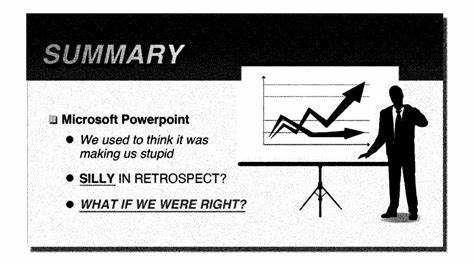

报告中特别提及,“PowerPoint简报取代了技术论文,体现了NASA内部技术沟通方法的根本弊端”,并指出这一沟通方式的普遍使用加剧了信息传递的模糊与误读。 正是在这一背景下,PowerPoint这款软件被推上风口浪尖。批评者认为,它鼓励把复杂的技术细节简化成单一的幻灯片,浓缩成“项目符号式”的内容,淡化了必要的深度剖析与严谨表达。更有人戏谑地称,“从用幻灯片代替技术文档开始,理性与专业的声音逐渐被稀释”。 此次事件不仅引发了学术界和科技界关于信息传播效率与质量的激烈反思,也促使企业、政府机构重新审视他们的内部沟通方式。PowerPoint作为一种承载信息的工具,其本身是否应该背负如此批评值得商榷。

有人强调,软件只是工具,关键在于使用者的表达习惯与信息设计能力。过度依赖简单粗暴的项目符号和视觉堆砌,才是根本症结所在。 事实上,PowerPoint自20世纪80年代诞生以來,就以其操作简便、视觉冲击力强而迅速普及。然而,这种极快速的信息浓缩与视觉呈现方式,在无形中促成了浅层阅读与表面理解,降低了听众对内容的深度思考。尤其在高压、需要快速决策的环境中,管理者常被大量PPT轰炸,导致“幻灯片疲劳”,进而出现决策失误和信息遗漏。 随着社会发展和技术进步,2003年的“PPT恐慌”成为一种值得反思的历史现象。

它折射出人们对于新技术引发认知变化的焦虑,也揭露出现代办公文化中表面化沟通的根本矛盾。尽管PowerPoint至今依然是全球最常用的演示工具之一,许多企业和组织也在探索如何通过提升幻灯片设计质量、结合视频和互动技术等方法改善沟通效果。 同时,2003年的事件提醒我们,任何技术在被赋予过高期望和盲目信任时,都可能放大潜在风险。有效沟通不仅要求合适的工具,更依赖于信息传递者的专业素养和责任感。如何平衡技术便捷性和内容深度,如何避免工具成为决策的障碍,仍然是人们亟需攻克的难题。 在社交媒体和智能设备全面渗透生活的今日,这场二十年前关于PowerPoint的恐慌也提示我们:技术本身没有善恶之分,而是人与技术的融合使用,决定了其最终的影响。

对信息的批判性认知和合理利用,是避免未来类似“理性终结”风险发生的关键。 回望“PPT恐慌”,它既是一场技术与人文交织的公共话语风波,更是一面镜子,折射出人们内心对于快速变化社会的担忧和理性思考的呼唤。只有不断反思和改进,我们才能使技术真正服务于人类的智慧与进步,而非成为沟通与认知的绊脚石。