在当今计算机视觉技术日新月异、内存资源极为丰富的背景下,追溯早期计算机视觉的发展历程,有助于理解技术进步背后的智慧积淀。在上世纪八十年代末,内存容量仅以千字节(KB)计量,科学家们面临着严峻的计算与存储瓶颈。正是在这样的约束条件下,一种被称为“高效链式连结算法”(Efficient Chain-Linking Algorithm)的创新诞生了,这项算法不仅极具代表性地展现了节约内存的艺术,更为现代图像处理奠定了坚实的基础。该算法的重要源代码现由Software Heritage平台永久保存,为数字遗产保护做出了宝贵贡献。 这套代码诞生于法国国家数字科学技术研究院Inria,时间跨度约从1985年到1991年。项目团队主要由首席研究员Gérard Giraudon、博士生Philippe Garnesson以及软件工程师Patrick Cipière组成,地处被誉为“法国硅谷”的索菲亚-安提波利斯科技园区。

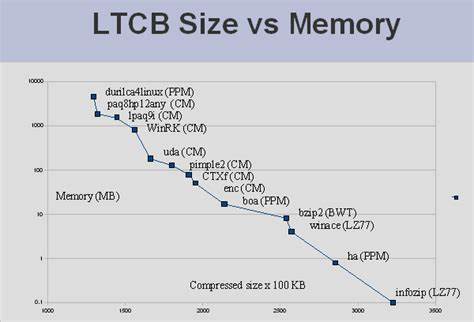

团队戏称自己为PASTIS,既是法国著名茴香酒的名字,也是“场景分析与符号图像处理项目”(Projet d’Analyse de Scène et de Traitement d’Image Symbolique)的缩写,彰显了团队在图像符号化和场景理解领域的专业追求。 那时,内存极为有限,每台计算机所能容纳的短期内存往往在几千字节的范围内。视觉算法的设计必须考虑最小化内存占用,避免数据冗余和重复计算。在此背景下,高效链式连结算法展现了其卓越价值。它的核心是处理一个二位像素矩阵,通常是通过边缘检测得到的图像轮廓二值输出。算法只需一次扫描图像,从上至下逐行处理,同时仅保存三行像素数据于内存中,动态地构建连续的边缘链。

算法设计巧妙地利用了动态内存分配技术,能够随着轮廓链的形成而动态扩展存储,不需要预先确定数据结构大小,这一点由Patrick Cipière实现,解决了当时面对的内存管理难题。造访内存有限且硬件资源受限的PerkinElmer Model 3250计算机时,该算法恰如其分地符合硬件架构特点及限制,实现了极佳的实时性和空间效率。 该链式连结算法的过程类似于用铅笔手绘连续边界:它将散落的边缘像素逐步“串联”成为有序的像素链表,完成图像从二维矩阵到链表形式的转换。最终,这些链表为后续的多边形拟合和形状分析提供了基础,使得计算机能够识别物体轮廓及其空间拓扑关系。在当时的机器人视觉领域,这种快速而精巧的算法是实现“眼睛”识别和环境感知的关键所在。 随着时间推移,计算机视觉算法不断迭代升级,尤其在深度学习和大规模内存的支持下,现代算法更侧重于图像的全局处理及多次遍历。

然而,高效链式连结算法的价值并未因此消减。它的“轻量级”特性和单次扫描的设计理念,依然是内存受限设备和嵌入式系统设计的重要参考。此外,该算法生动地体现了软件设计与科学研究的深度融合,更是计算机视觉领域珍贵的历史文化遗产。 此外,Inria与Software Heritage、Inria校友会的合作代表了数字资产保护方面的先进实践。2023年启动的Inria遗产软件保护计划通过问卷调查、社区联络与线下工作坊,系统地发掘和保存了多项具有历史意义的代码库。这些代码不仅仅是技术实现,更承载了研究者的故事与时代精神。

Gérard Giraudon的个人数据备份成为代码成功回收的典范,体现了个体在数字遗产保存中的关键作用。 回顾1980年代中后期,计算机视觉面临最大的挑战是实时性。机器人等智能设备需要快速从摄像头获取图像信息,将二维灰度矩阵转化为高维语义图结构,完成形状、物体识别及空间关系建模。有限的内存和较低的运算速度,促使研究人员不得不设计节省资源且高效的算法流程。这种约束激励了创新,比如将轮廓链的合并和分支问题统一处理,并避免多次扫描,最大化利用每一次的数据读取。 高效链式连结算法的研究成果也曾多次发表,获得国际会议认可。

1987年斯堪的纳维亚图像分析大会上,Giraudon详细介绍了该算法的设计思路及实验表现。此外,算法成果还催生了硬件实现方案,推动了专用图像处理设备的发展。这些技术不仅是理论突破,更彰显了产学研结合的成功典范。 从技术视角观之,该算法在当年动辄受到处理器速度限制和内存稀缺的环境下,使用动态链表结构处理图像轮廓,无疑是早期计算机视觉领域里程碑式的创新。它验证了在严格约束下如何用极简的数据结构实现复杂视觉任务,也为后来复杂图像分割和形状识别技术的发展铺设了基础。 对于今天的开发者和研究者而言,重温这段历史不仅是缅怀先辈的智慧,更为节能优化和边缘计算中的视觉任务提供了启示。

尽管硬件条件已经十分快捷且容量丰富,但算法设计思路中的“如何用最低资源达成最高效性能”仍具极强的现实意义。尤其在物联网、无人机、机器人以及移动设备等领域,资源有限的环境依然存在,对高效处理算法的需求依然旺盛。 软件遗产的保存不仅让我们得以回顾和理解过去的技术迭代,更通过开放共享的形式激励新的创新。Software Heritage归档平台通过收集、整理、验证和存储大量历史代码,确保它们不会随着时间流逝而消失。对例如“高效链式连结算法”这样经典代码的保存,促使新一代科学家和工程师能够亲身接触源代码,理解设计思路,为今后算法优化和创新提供源泉。 总体而言,高效链式连结算法的故事是计算机视觉发展史上一段精彩篇章。

从内存仅能以千字节衡量的年代,到如今海量数据与深度学习驱动,技术演进映射着科研人员的智慧与执着。这段历史不仅是技术的积累,更是工程师们在资源匮乏环境下克服困难、追求极致的缩影。研究这段历史既令技术爱好者受益匪浅,也彰显了数字文化遗产在现代科技进步中的重要角色。未来,随着数字遗产保护意识的提升,更多如“高效链式连结”这样的经典算法必将被铭记并延续其光辉。