随着人工智能技术的飞速发展,越来越多领域开始尝试将其应用于复杂数据的分析和图像重构,天体物理学尤其如此。最近,研究团队利用人工智能模型对银河系中心的超大质量黑洞——人马座A*,展开了全新的图像重建工作。该项研究在一定程度上拓展了天文学家对黑洞结构和运动特性的认知,也引发了科学界关于AI能力和局限性的激烈讨论。诺贝尔物理奖得主赖因哈德·根策尔(Reinhard Genzel)教授,作为黑洞研究领域的权威专家,特别指出虽然AI技术令人振奋,但它绝不是解决所有难题的“灵丹妙药”。 人马座A*作为位于银河系中心的超大质量黑洞,一直是天文研究极具挑战的目标。黑洞本身不发光,只能通过周围环境的辐射和光子轨迹间接观测。

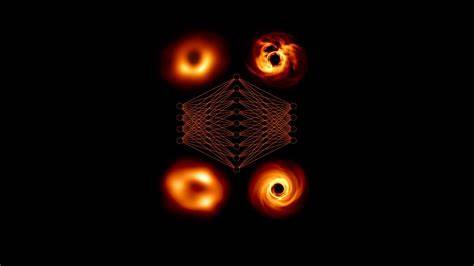

2022年,事件视界望远镜(EHT)项目首次公布了这颗黑洞的成像,全球天文学界为之振奋。然而,即便如此,原始成像数据仍受到诸多物理条件的限制,比如地球大气中的水汽干扰、望远镜阵列间的同步误差等,致使数据质量不足以呈现更加细致的黑洞动态细节。 此次研究由荷兰拉德堡大学的天体物理学家迈克尔·扬森(Michael Janssen)带领团队开发了基于神经网络的AI模型,目标是利用传统方法筛选掉的“噪声”数据进行深度分析,从而重建出前所未有的高分辨率黑洞图像。该方法借助长基线干涉测量技术(VLBI)所捕获的毫米波电磁信号,通过AI算法对数据进行降噪和补全,使得图像中黑洞的旋转特征得以更清晰呈现。研究结果表明,人马座A*的自转速度接近理论极限,且自转轴指向地球方向,可能为理解黑洞辐射机制和吸积盘稳定性提供重要线索。 不过,根策尔教授对这一成果表达了谨慎态度,认为尽管人工智能在处理噪声数据方面展现出强大能力,但基于质量本身较低、存在偏差的原始数据训练的模型,难免会在图像重构中引入不确定性和潜在失真。

他强调,科学研究必须建立在严谨的实证基础上,AI虽然能够辅助分析,但其生成的图像不能被盲目接受,尤其是在涉及黑洞旋转速度这样关键参数的推断时,更需要结合多种验证手段以确保结论的可靠性。 事件视界望远镜作为一个横跨全球,依靠多台射电望远镜协同工作的前沿装置,具备极高的测量能力,但仍无法完全避免因大气扰动而带来的信息丢失。水汽的时变浓度会严重影响毫米波信号的传播,使得部分数据存在较强的噪声成分。传统天文分析方法倾向于删去这些噪声数据,然而这种做法也限制了数据利用的全面性。AI神经网络的优势是能够学习噪声中的潜在规律,实现对数据的高效解码和还原,这为天文学家提供了研究黑洞的新突破口。 但也有人指出,神经网络本质上是一种“黑箱”算法,决策过程和结果缺乏透明度,若输入数据本身存在误差或偏差,AI容易放大这些问题,从而导致科学结论出现偏差。

对此,科学界呼吁应持续完善数据采集和处理技术,结合AI算法的应用,建立体系化的交叉验证机制,确保生成的科研成果能够经受住严格检验。 此外,AI在黑洞研究中的应用,也展示了现代天文学在面对海量复杂数据时的新方向。随着更多大型天文观测项目的开展,如詹姆斯·韦伯空间望远镜、未来的空间射电干涉阵列,数据体量和复杂度将大幅提升。传统人工分析效率有限,依赖高级算法提升数据解析能力已成必然趋势。AI技术的引入不仅可以提高成像分辨率,还能辅助研究人员揭示黑洞及宇宙深处的难以捉摸的物理现象。 与此同时,科学家们也强调,人工智能只是一个工具,最终的科学发现依赖于严谨的理论框架、实验设计和多学科协作。

任何单一技术手段都不可能取代科学精神和批判性思维。正如根策尔教授所言,AI并非万能灵药,科学工作者应保持警醒和谨慎,避免因技术盲目乐观而产生误导。 展望未来,研究团队计划将革新性的AI技术应用于最新的EHT观测数据,结合更多高质量观测资料,不断校准和优化人工智能模型。通过实地数据与模拟结果的对比,验证AI生成图像的真实性和准确性,进一步推动黑洞科学走向更深层次的理解。同时,这也标志着人工智能与天文物理研究深度融合的新时代已然开启。 这场围绕AI与黑洞观测的科学辩论,不仅丰富了人们对宇宙奥秘的认识,也让公众更加关注人工智能技术在科学研究中的应用利弊。

它提醒我们技术进步虽带来前所未有的机遇,但唯有理性和科学的态度,才能引领人类知识持续迈进,揭开宇宙神秘面纱。