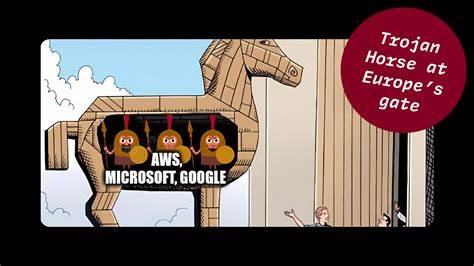

近年来,随着数字经济的飞速发展,数据主权与数字安全成为欧洲国家和机构高度关注的话题。欧洲力图实现数字主权,以保证其数据安全和隐私权不被境外力量所侵犯。在这个背景下,美国科技巨头如亚马逊AWS、微软和谷歌纷纷推出了打着“主权云”旗号的云计算服务,声称能够为欧洲客户提供符合欧盟严格数据保护法规的安全保障。然而,仔细分析后不难发现,这些所谓的“主权云”实际上是一个精心包装的特洛伊木马,表面上吹嘘合规和本土化,实质上仍深受美国法律尤其是《外国情报监视法案》(FISA)和《云法案》(CLOUD Act)的约束。真正的数字主权远未实现,风险暗藏其中。 所谓的“主权云”概念听起来颇具诱惑力,这些美国科技公司宣称其数据中心位于欧洲境内,完全遵守欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)等相关法规,能够确保数据不被未经许可地跨境转移和访问。

不过,从法律和技术的角度来看,数据存储地点的地理位置并不能等同于主权的实现。美国法律赋予政府在特定情况下获取境外存储数据的权力,哪怕数据物理上存放在法国、德国或其他欧盟国家也无济于事。 事实上,虽然这些公司可能设立欧洲子公司或与当地企业合作,但其核心技术架构、代码所有权、服务运维及更新权限仍集中在美国总部掌控之中。这意味着,欧洲的企业和政府用户在法律和技术上无法真正主导对自己数据的管理和控制。更糟糕的是,现有的法律保护机制,如欧盟和美国之间曾存在的“隐私保护盾”(Privacy Shield)协议,因为与美国监控法案存在根本冲突,已被欧洲法院判定无效。由此可见,所谓的“主权云”不过是试图合法化美国云服务进入欧洲市场的又一策略,实际上难以满足真正的数字主权需求。

以微软的“数据卫士”(Data Guardian)为例,虽然在某种程度上增加了数据访问的透明度,但一旦美国政府发起数据请求,即使微软有所抗辩,也无法阻止数据被迅速交出。法律上的挑战往往只是在事后进行,无法挽回数据泄露带来的损失。此种法律护盾更多是象征性的,而非实质性的保护,因此用户对所谓“法律挑战”的期待不能过高。 “主权云”的市场推广策略更像是一场高明的信息战。通过将美国云服务包装成符合欧洲标准的产品,强化品牌信誉,企业能够拉近与欧洲客户的距离,逐步将其纳入全球业务的数字生态系统之中。与此同时,依赖美国云服务将加深欧洲企业在技术上的锁定效应,增加转移成本,长期来看削弱本地云计算产业的竞争力。

美国公司还凭借庞大的游说资源,在政策制定层面发挥影响力,阻碍欧洲自主云基础设施的发展。此外,利润通过税收优化措施大量回流美国总部,欧洲在税收和经济收益上的损失同样不容忽视。 数字主权的核心不只是数据存储的位置,而在于对数据的法律管辖权和技术控制权。只有构建在欧洲本土企业提供的基础设施之上,且不受美国或其他第三国法律干预的数据管理体系,才能彰显真正的主权价值。如今,随着技术创新和政策支持力度的增强,欧洲云产业正逐步形成,诸多本土云服务提供商开始崭露头角,提供符合GDPR且运作透明的解决方案,这为欧洲实现数字自主提供了希望。 欧盟和各国政府已经开始重新审视与美国科技巨头的合作关系,寻求替代方案以保障数字安全和主权完整。

例如,欧盟数字主权计划、欧洲云倡议(Gaia-X)等项目致力于打造可信赖的欧洲云生态系统,减少对外部云服务的依赖。虽然这一过程充满挑战并且需要大量资源投入,但从长远来看,这将确保欧洲在数据经济中的独立性和竞争力。 总的来说,“主权云”目前更多是一种市场营销伎俩,而非真正的主权保障。盲目依赖美国提供的“主权云”服务,反而将欧洲置于数据安全和隐私泄露的风险边缘。欧洲数字主权的实现,需要从法律、技术、产业和政策等多维度协同发力,坚定支持本土研发和安全可控的云计算基础设施。唯有如此,欧洲才能牢牢守住数字时代的门户,确保其公民和企业的数据安全不被侵害,实现自主可控的数字未来。

面对复杂多变的全球数据治理形势,欧洲各界应不断提高警惕,认识到“主权云”背后的陷阱,清醒地应对来自全球云计算巨头的挑战。选择真正的欧洲云意味着选择一个安全、私密、快速且独立的数字环境,是未来发展的必经之路。数字主权不仅是技术问题,更是关乎国家安全和社会经济可持续发展的战略命题。欧洲必须坚定信心,走自主创新和开放合作相结合的发展路线,避免沦为他国技术与法律的附庸,才能在数字时代赢得真正的主权和尊严。