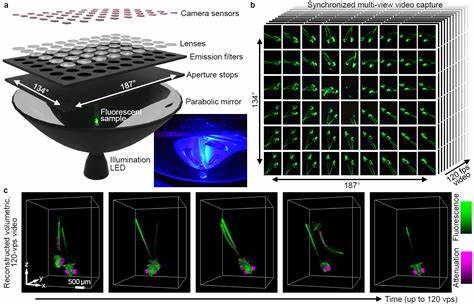

近来,一项关于铁缺乏对胎儿性别发育影响的研究震惊了科学界,这项发现不仅挑战了传统的遗传决定论,还揭示了营养因素在胚胎发育过程中不可忽视的作用。科学家们首次观察到,怀孕期间母体缺铁会导致携带XY染色体的雄性小鼠胚胎发育出女性生殖器官。这一意外发现带来了前所未有的生物学新视角,对于理解性别分化的分子机制具有深远影响。 长期以来,生物学界认为性别决定主要由基因指令控制,在哺乳动物中,Y染色体上的SRY基因被视为“性别开关”,其表达启动了雄性生殖器官的发育。然而,近期研究揭示,铁元素在这一过程中发挥着关键作用,缺铁状态下,负责活化SRY基因的酶JMJD1A功能受到抑制,导致抑制蛋白质组(组蛋白)在SRY基因周围堆积,从而阻断了该基因的表达,最终使得本应发育成为雄性的胚胎演变成雌性特征。 这一科学进展源自澳大利亚昆士兰大学的皮特·库普曼教授领导的研究团队,他们通过调控孕鼠体内的铁含量,模拟缺铁环境,发现部分携带XY染色体的胚胎出现了罕见的性别逆转现象。

此发现不仅揭示了铁缺乏与基因表达调控之间的直接关联,也提示营养环境如何深刻影响胚胎早期发育轨迹。 研究人员通过实验室培养的胚胎生殖腺组织进一步证实,当细胞内铁水平降低至正常的40%时,SRY基因的表达几乎完全受阻。JMJD1A作为一种依赖铁的去甲基酶,其活性下降引发了组蛋白修饰的变化,最终影响性别决定基因的开关机制。这一发现突破了以往基因与环境完全划分的研究模式,表明营养元素不仅是身体发育的能量来源,更参与精细的遗传调控过程。 然而,目前的研究主要聚焦于小鼠模型,能否适用于人类仍需谨慎对待。人类与小鼠在性别决定的分子和生理路径虽有共性,但两者在某些基因突变效应和调控模式上存在显著差异。

因此,尚需更多细胞培养、生化分析及基因表达相关的间接证据来阐明人类胚胎发育中铁元素的具体作用。 这一研究成果不仅提示孕期营养补充的重要性,尤其是在全球范围内普遍存在的孕妇缺铁贫血问题,也促使科学家重新审视营养因子在发育生物学中潜在而深刻的角色。传统上,性别发育研究多聚焦于遗传基础和激素调节,营养因素的参与被忽视或低估。现今,铁缺乏所表现出的调控作用预示着其他微量元素和代谢物可能同样对胚胎器官形成及功能成熟产生影响。 未来研究方向可能包括探索铁元素对其他关键发育基因的调控作用,评估孕妇铁营养状态与新生儿性别及生殖健康之间的关联,以及开发针对孕期缺铁风险的干预策略。此外,研究还可能延伸至其他哺乳动物及人类细胞模型,验证这一机制的普适性并揭示不同遗传背景下的敏感性差异。

与此同时,这一发现也带来了伦理和医学挑战。人类胎儿性别决定的干预若基于营养调控开启新的可能,但同样需避免滥用和伦理争议。科学界需要通过多学科合作,制定合理的研究与应用规范,确保科学进步惠及每一位母亲和未来生命。 总结来看,母体铁水平不仅关乎孕妇自身健康,也影响着胚胎关键的性别分化过程。铁缺乏通过抑制铁依赖酶的活性,改变基因表达程序,颠覆了以往对性别决定机制的认知。同时,这一发现推动了对营养与遗传交互作用的更深层次理解,在医学、营养学及发育生物学等领域都将产生广泛影响。

科研人员与临床专家需紧密协作,推动该领域向人类应用迈进,助力实现更加科学且安全的母婴健康保障。