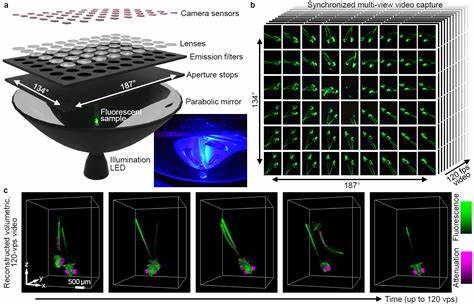

在生命科学研究中,真实环境下观察生物体的动态变化一直是科学家们追求的目标。传统的显微成像技术虽能提供细致的细胞或组织结构信息,但常常受到样品固定或限制运动的局限,无法捕捉生物体自然状态下的动态生理过程。近年来,高速荧光光场断层扫描(High-speed Fluorescence Light Field Tomography)技术的出现,突破了这一瓶颈,实现了对整体自由移动生物体的快速三维成像,极大地扩展了生物医学研究的边界。高速荧光光场断层扫描技术结合了光场成像和荧光断层扫描的优势。光场成像能够同时获取光线的空间和角度信息,通过光学系统将光线方向与空间位置一同捕捉,允许在后期重建三维图像。而荧光断层扫描利用特定波长激发标记荧光探针,在样品中按层扫描获取不同深度的荧光信息,进一步补充三维结构的克服光散射限制,使成像效果更为清晰。

将两者融合不仅提升了成像速度,还改善了成像深度和分辨率,为动态生物过程捕捉提供了有力工具。这种技术的最大亮点在于能够对自由活动的生物体进行整体成像。过去的成像多依赖于生物体被束缚或固定,在一定条件下减少运动以确保图像稳定。高速荧光光场断层扫描则通过高速光学采集和先进算法实时处理运动引起的图像模糊,支持采集快速变化的空间位置,实现三维空间中连续帧的精确叠加与重建。这样一来,研究人员能够在不干预生物正常活动的前提下,获得更多反映其真实生理状态的数据,大幅提升实验的生物学相关性和可信度。应用范围方面,高速荧光光场断层扫描技术在神经科学、发育生物学、药理学等领域均展现出广泛的潜力。

以神经科学为例,通过对小鼠、果蝇等模式生物在自然运动时的脑部荧光信号进行三维成像,科学家能够观察神经电活动的空间分布和时序变化,为揭示大脑功能连接和信息处理机制提供了前所未有的视角。在发育生物学领域,利用这一技术监测胚胎发育阶段的组织分化和形态变化,辅助理解生命起点的复杂动态过程。此外,药物对整体生物机体的影响也可以通过实时三维动态成像观察,促进精准药理的开发。技术实现的关键在于高速成像系统和高效数据处理算法的有机结合。硬件方面,采用高灵敏度的科学相机、多焦平面快速切换机制以及优化的荧光照明装置,以保证足够信号强度和空间覆盖范围。软件方面,结合机器学习和图像重建算法,智能地补偿运动伪影,加速重建过程,实现近实时的图像输出。

随着计算能力的提升和算法的不断创新,该技术的性能和适用范围持续扩大,有望实现更复杂生物体的动态成像。尽管目前高速荧光光场断层扫描在相关研究中取得显著成绩,但仍面临一定挑战。荧光探针的选择和生物体内的光学散射仍限制成像深度和质量,尤其在较大或结构复杂的生物样本中。运动速度过快可能导致采集数据中的信息丢失或失真,需要更高性能的硬件和更精准的运动补偿技术。同时,海量数据的存储与处理也对计算资源提出了更高要求。未来的研究需进一步优化成像系统设计,提升荧光染料的生物兼容性和稳定性,以及开发更高效的算法以满足日益多样化的实验需求。

可以预见,高速荧光光场断层扫描技术将在生命科学研究和应用领域发挥越来越重要的作用。它不仅为基础生物学提供了观察生命动态的全新工具,还为疾病诊断、药物筛选和个性化医疗等临床方向提供了技术支持。科研人员借助这项技术能更好理解生物体内微观结构与宏观行为之间的联系,揭示生命活动的复杂机制,推动生命科学迈向更加精准和动态的新时代。随着技术的不断成熟和推广,未来高速荧光光场断层扫描有望成为标配,助力科研与医疗实现更高水准的跨越式发展。