现代社会的信息化程度日益加深,数据已经成为新的生产资料和价值载体。然而,数据的激增和集中管理方式所带来的风险也逐步浮出水面。中央化的数据存储和处理模式,虽然提高了效率和便捷性,但也带来了重大隐私泄露和安全隐患,严重威胁着个人数据的安全和社会的稳定。 以亚马逊云服务(AWS)东京数据中心的故障事件为例,尽管这场中断仅持续了36分钟,却瞬间引发了全球金融体系的连锁反应。此事件凸显了当今依赖于集中式云基础设施的脆弱性,暴露出一个更深层次的问题:单点失败风险和由此导致的系统性危机。 更令人担忧的是,美国国税局(IRS)计划通过建立一个“超级API”来实现税务数据的集中管理,这意味着数以亿计美国纳税人的敏感财务信息都将在一个统一的云平台上处理。

虽然该计划的目标旨在提高效率,但也极大地增加了数据被黑客攻击、泄露或误用的风险。一个系统故障、一点配置失误,甚至一个恶意入侵,都可能引发全面的信息灾难,影响无数家庭的经济安全。 中央化的数据架构不仅存在技术上的隐患,更可能成为政治权力滥用的工具。数据集中的时候,管理者对数据的控制权过于集中,极易被用于操纵、公民监控甚至政治打击。技术巨头和政府机构拥有的海量数据若缺乏有效的监督制衡,将危及个人自由和社会公正。 与此同时,去中心化技术以其独特的结构优势,为解决以上问题提供了新的思路。

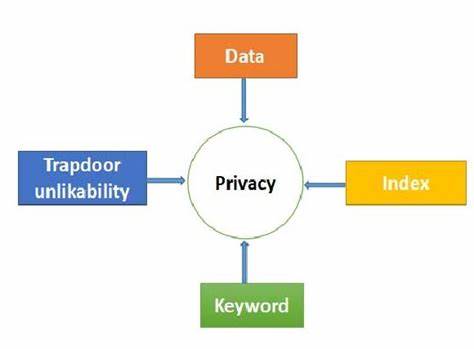

区块链技术的出现使得数据不再依赖单一节点,而是分布在众多节点之间,从根本上减少了单点故障的风险。通过密码学证明和链上验证机制,用户可以在保障隐私的前提下,实现数据的安全验证和操作。 在去中心化体系中,智能合约可以自动执行规则,无需人工干预,减少了人为操作失误和恶意篡改的可能。零知识证明等隐私保护技术更是确保用户的个人信息不被泄露,同时又能够完成系统所需的身份验证和合规检查。 全球多个国家和地区已经开始探索去中心化的数据管理模式。爱沙尼亚作为数字化治理的先锋,其采用区块链和相关技术构建了数字身份和公共服务平台,显著提升了数据透明度和安全性。

同时,欧盟也积极推动分布式账本技术在公共服务中的应用,致力于构建更加民主和可控的数字基础设施。 此外,去中心化技术不仅仅是保护数据隐私的工具,它也促使公共治理模式发生根本性变革。传统中央化管理强调效率与集中控制,而去中心化则强调权力的分散和平等参与,带来了治理的多元化和透明化。公众对数据的掌控力提升,有助于增强社会信任和政府责任感。 然而,去中心化技术并非灵丹妙药。其自身仍面临诸多挑战,例如技术复杂度高、扩展性受限,以及与现有法律法规的适配问题。

如何在保护隐私的同时兼顾系统效率,如何建立完善的监管框架和用户教育,也是行业急需解决的课题。此外,去中心化技术对硬件资源和能源消耗的要求,亦引发可持续发展的考量。 面对中央化带来的日益严重的隐私风险,各界应从技术创新和政策制定两方面入手。技术层面,积极推动区块链、零知识证明、多方安全计算等前沿隐私保护技术的研发和应用,构建更加安全可控的数据生态。政策层面,完善数据保护法律,强化监管力度,保障用户在享受数字红利的同时,权益不受侵害。 个人也应增强自我保护意识,合理管理个人信息,选择信任的服务平台,保障自身数据安全。

企业和机构需承担更多社会责任,贯彻隐私优先原则,实现技术与伦理的有机结合。 综上所述,中央化危机带来的隐私威胁日益显著,提醒我们必须重新思考未来数字经济的基础架构。只有拥抱去中心化、增强技术韧性、强化数据治理,才能确保数字世界的安全与公正。未来数据隐私的保护不仅是技术的挑战,更是社会信任重建的必要之举。科技创新与治理理念的深度融合,将塑造一个更加安全可靠、人人受益的新数据时代。