随着网络技术的飞速发展,音乐流媒体服务如Spotify、Apple Music等已成为现代人听歌的首选方式。用户只需轻触手机或电脑屏幕,即可随时随地享受海量的音乐资源。乍看之下,流媒体服务似乎摒弃了传统载体的物理束缚,不再依赖于黑胶唱片、CD或磁带等实体媒体,也因此被认为是一种更环保、更高效的音乐消费模式。然而,深入分析后我们发现,音乐流媒体的运作背后隐藏着巨大的环境负担和复杂的社会问题,这一切都远比表面看到的更加沉重与复杂。首先,数字流媒体的运行并非无形无物的虚拟空间。流媒体服务依托于庞大的数据中心、服务器和全球遍布的光纤网络。

这些硬件设备需要持续的电力供应以保证24小时不间断运作。Kyle Devine在其著作《Decomposed: The Political Ecology of Music》中指出,2016年全球通过流媒体和下载音乐产生的温室气体排放达到了1.94亿公斤,比2000年所有音乐格式所带来的排放量多出近4000万公斤。新冠疫情期间人们对线上娱乐需求激增,使得这一数字有可能进一步攀升。这些数据清晰地提示我们,数字音乐的“云端”并非无害,而是一张建立在庞大能源消耗之上的网络。其次,搭建与维护流媒体生态系统需要按部就班的生产链支持,涉及手机、电脑等终端设备制造,而这些过程往往伴随着严重的环境破坏和劳工剥削现象。位于中国的富士康工厂长期以来因恶劣的工作环境备受诟病,更令人震惊的是,有报道指出部分苹果设备生产线上存在维吾尔族少数民族的强制劳动问题。

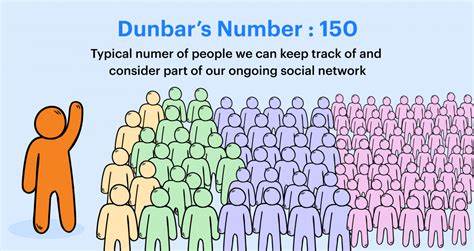

同时,用于智能设备电池的钴矿开采,也常涉及童工问题,这些矿区环境破坏严重,且工人基本权益得不到保障。因而,我们日常使用流媒体听音乐的设备背后,实则连接着一个全球范围内充满道德困境的供应链。在音乐服务端的劳动力状况同样令人担忧。以Spotify为例,尽管它作为流媒体领域的领头羊占据了巨额市场份额,但其对音乐创作者的版权支付却广受批评,被认为“吝啬”且不公平。Spotify首席执行官Daniel Ek指出,如今音乐人的成功不仅靠作品本身,更靠持续不断地维系与听众的互动,一整天努力抢夺关注度以维持收入。这种压力之下,创作环境变得更加紧张,音乐人的经济安全感也大幅降低。

这一现象体现了数字经济对传统艺术劳动价值的重新塑造与挑战,让音乐创作变得更加功利和机械。除了生产链和产业结构的问题,音乐载体自身的环境影响也是不可忽视的话题。早期的黑胶唱片虽以塑料材料制作,依赖石油化学品,但其坚固耐用的特点使得许多老唱片能够经久不衰地流传下来,形成一种独特的文化符号。尽管近年来黑胶唱片迎来复兴,许多年轻听众对其音质的暖意和怀旧情怀趋之若鹜,但这一浪潮不可避免地加剧了塑料污染和碳足迹。相比之下,1980年代流行的CD,因采用聚碳酸酯材质,环境危害相对较小,且近年来包装材料的环保化趋势使CD在某种程度上成为较为环保的物理格式。然而,无论是实体音乐还是数字音乐,音乐产业的扩张与多样化无疑对地球生态造成了压力。

多平台、多样化的音乐格式叠加放大了对资源的消耗和废弃物的处理难题。用户的无限制访问和存储需求激发了对“无限音乐”的向往,但这背后的代价却是前所未有的生态压力。Kyle Devine提醒我们,面对这种人类中心主义的扩张欲望,我们或许需要重新审视对音乐的期待。无限制的获取不但在经济上难以持续,也在环境上造成了真实且不可逆的伤害。与此同时,数字音乐平台的隐私问题也不断引发关注。流媒体不仅仅是内容传输工具,更成为庞大的数据收集机器。

以Spotify为例,其利用用户的听歌习惯、时间节点甚至用户生活细节(包括如洗澡时的听歌数据)来实现精准广告投放和商业变现。音乐学者Eric Drott形容其为“作为监控技术的音乐”,这种隐形的数据剥削成为平台盈利模式不可或缺的部分,却也带来了严峻的隐私风险和伦理问题。为了缓解数字音乐带来的环境和社会问题,行业内及用户之间亟需转变意识与行为。正如对待食物消费一样,我们需要关注音乐产品背后的生产条件、公平性以及可持续性。不妨在享受音乐的同时,思考它的制作背景:音乐创作者是否获得合理酬劳?制作过程是否公平且合乎道德?我们真的需要无限量的音乐吗?或许减少对音乐的过度贪婪,反而能够让音乐本身更具意义和价值。总之,音乐流媒体虽然极大地方便了现代人的生活方式,也带来了文化传播的便利,但隐藏其中的环境足迹和伦理挑战不应被忽视。

从能源消耗到劳工权益、从材料使用到数据安全,数字音乐的物质性和复杂性正在重新塑造我们的文化经验。只有更加清醒地认知这些隐忧,我们才能推动产业朝向更绿色、更公平的方向发展。未来的音乐消费,不应仅仅追求便捷和海量,更应在尊重地球与保护劳动者的基础上,寻找一种和谐共生的新平衡。