在软件开发领域,访问修饰符public、protected和private几乎是所有面向对象编程语言的标配。这些关键词看似理所当然地存在于代码中,帮助开发者限制不同类之间的访问权限,从而实现封装和隐藏实现细节。然而,随着编程范式的发展和语言特性的不断进化,有观点认为这些访问修饰符可能是重复且不必要的设计。通过深入剖析访问修饰符的初衷、它们与接口及继承之间的关系,我们能够发现其存在的局限性,甚至重新思考接口设计和代码封装的最优方式。面向对象编程中最大的设计思想之一就是“接口”和“实现分离”。接口定义了可以被外部使用的功能集合,而实现则是这些功能背后的细节。

正常情况下,使用接口确保使用者只能接触到所需的部分,而无需关注内部实现,从而有效隔离变更和提升代码复用性。以经典的例子来说,假设有一个车辆接口Vehicle,定义了所有车辆应具备的功能,而类Car则实现了该接口。在理想的状态下,用户通过Vehicle接口即可调用车辆相关功能,而不需关心Car内部具体实现。此时,通过接口即可完整地限制用户只能使用预设的方法集合,无需额外借助private或protected来隐藏成员。问题在于当继承加入讨论后便显得复杂。interface机制对允许对象多态使用十分适合,但它并不能限制继承结构的灵活性。

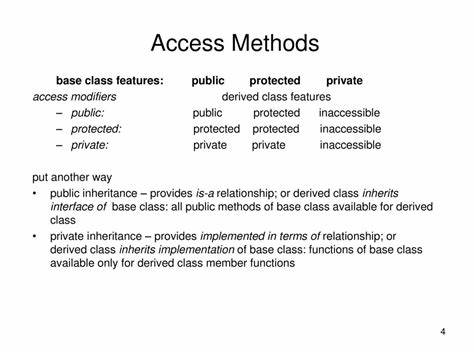

如果Car被继承,子类自动继承Car的所有成员。当需求是限制子类也严格遵循Vehicle接口时,仅靠接口是无法实现的。子类可能轻易访问甚至修改Car类中的内部成员,从而破坏Base类的设计初衷和内部不变式,带来潜在风险与混乱。于是,访问修饰符便登场了。通过将不希望被继承访问的成员声明为private或protected,Car实现者就能够在某种程度上约束子类的权限与行为,防止它们随意操作内部状态。换句话说,访问修饰符成了定义“子类接口”的工具,让父类拓展出了对于继承结构的保护能力。

这看上去并非坏事,但这也意味着开发者必须用两套机制来定义接口:一套是给使用者看的接口(public方法和明确的接口声明),另一套是给继承者看的“伪”接口(public和protected成员的集合)。这无疑增加了语言特性和设计复杂度,使得接口定义陷入重复甚至混乱。事实上,访问修饰符的最初设计灵感来源于Simula语言。当时Simula是面向对象编程的开山鼻祖,继承刚萌芽,保护机制势在必行。但Simula并未充分利用接口与子类型之间的内在联系,而是引入了访问控制的新机制来保护基类内部。回顾这段历史可以发现,access modifiers在本质上是对接口设计的冗余补充,因为虚方法(virtual methods)和子类型(subtyping)共同定义的接口本身就足够支撑封装。

如果没有继承,access modifiers对隐藏实现并没有额外优势——只需定义清晰的接口,就已能有效分离实现和使用者。因此,我们应反思现有的OOP范式是否过于依赖访问修饰符带来的层层限制,是否存在更纯粹、高效且直观的接口设计方式,使得接口规则同时对调用者和继承者生效,而不必依赖private/protected的间接手段。这里可以设想一种理想模型,比如Car类定义自身接口时即声明子类只能访问特定的字段和方法,严格限定继承视图,使得继承者仅可操作通过Vehicle接口暴露的部分。通过强化接口机制本身的表达能力,彻底摒弃访问修饰符,可避免重复设定接口规范,简化语言设计,促进代码透明且更易维护。那么问题来了,如何面对现实中广泛存在的继承需求呢?理想情况下,继承不该被视为必需品。继承机制的本质源于希望代码复用和结构化,但从设计哲学看,这往往造成耦合和脆弱性。

现代软件开发更推崇组合优于继承,即通过对象的组合关系实现功能扩展和复用,而不是层层继承。通过组合,组件之间保持独立,能够更灵活组合并避免破坏基类不变式,一定程度上消解了使用访问修饰符管理子类风险的需求。不可否认的是,当前主流编程语言如C++、Java、C#等都内嵌了访问修饰符,并且背负庞大遗留系统与兼容压力,短期内难以搬除这一机制。但从长远看,未来编程语言设计可以从接口语义入手,进一步完善接口表达能力,增强继承限制,替代访问修饰符带来的复杂性,使得代码契约更为清晰,规范更易执行。总结来看,访问修饰符曾经在语言设计的早期阶段扮演了必要的角色,特别是针对继承导致的实现细节暴露问题。但随着编程思维的转变和接口机制的完备,它们逐渐显露出冗余和复杂性弊端。

更优雅的解决方案是强化接口定义,清晰界定调用者与继承者可见范围,从根本上优化封装与继承的交互方式。未来编程实践应鼓励采用接口优先、组合优先的设计策略,减少对访问修饰符的依赖,推动语言和框架向更简单且表达力强的方向演进。通过彻底理解和摒弃不必要的访问修饰符,是提升代码质量、降低维护成本和促进软件创新的重要一步。