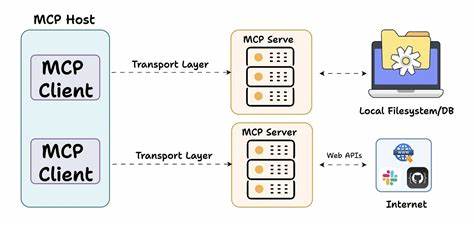

随着加密货币市场的不断成熟,企业和机构对透明度的需求逐渐增高,储备证明(Proof-of-Reserves,简称PoR)机制因其在一定程度上能提升用户信心而备受关注。储备证明作为一种验证机构是否真实持有其所声称资产的方法,最初由加密交易平台应对资产安全和信任危机而提出。然而,当我们将这一机制应用到MicroStrategy这类大型上市企业时,其适用性便面临诸多挑战和争议。MicroStrategy作为全球最大的持有比特币的上市公司,其拥有超过58万枚比特币资产,市值高达数百亿美元。倘若引入储备证明机制,表面上看似增强了持币和资产披露的透明度,但背后隐藏的安全风险和合规义务也不容忽视。储备证明机制的核心思想是通过链上签名等方式证明资产的存在,从而让用户确认其在托管方存入的资产确实可被提取。

这种做法源于2014年Mt.Gox事件之后的业界反思,旨在避免平台虚假资产披露。然而,加密交易平台与MicroStrategy作为一家软件和商业智能公司有着本质区别。交易所的业务性质决定其需要向客户证明资产托管的真实性,而MicroStrategy则公开披露其财务报表,并接受美国证券交易委员会(SEC)的监管。公司在季度财报和年度报表中必须对所持有的比特币资产进行审计和披露,增添了法定的透明度和信赖度。Michael Saylor,MicroStrategy的执行主席,对储备证明持谨慎甚至否定态度。他比喻说,公开披露比特币钱包地址就像将孩子的银行账户和电话号码公之于众,不仅无益于家人安全,反而增加风险。

Saylor的担忧主要集中在安全性和客户信任上,担心储备证明容易成为黑客攻击的突破口,或者引发误解和对资金安全的无端质疑。事实上,虽然储备证明机制能显示账户的余额,但无法揭示资产是否被抵押、借出或以其他方式被利用。加上储备证明缺乏统一标准,不同机构的做法参差不齐,容易产生信息不对称和信任危机。MicroStrategy采取的冷钱包、多重签名等安全措施,如果因为储备证明的公开披露而暴露关键信息,有可能造成资产安全威胁。更重要的是,作为一家上市公司,MicroStrategy需遵守严格的合规要求。随意公开详细的比特币地址或交易信息可能违反监管规定,甚至引发法律风险。

此外,储备证明并非万能的风险管理工具。尽管在加密货币行业广为讨论,但它更适合托管服务商,尤其是交易平台和借贷机构。MicroStrategy的业务模式是通过发行股票和债券筹集资金,以购买并长期持有比特币,从而实现资本增值。投资者选择MicroStrategy股票,本质上是一种通过受监管的股市渠道间接投资比特币,并依赖公司管理团队的判断及其公开财务报告,而非依赖链上储备证明来确认资产。市场的核心信任在于认定财务报告的真实和公正,而非必须通过区块链技术进行公开资产证明。行业历史上,2022年的加密市场动荡暴露出众多托管机构和交易所因使用储备不当而导致的流动性危机,加剧了业界对透明度和安全性的需求。

Binance等大交易所迅速推出储备证明以恢复用户信心,推动这一实践的普及。但这一机制的使用更多地集中于交易所生态,而非资产持有和投资公司。因此,将储备证明机制简单套用于MicroStrategy不仅技术上存在不匹配,也在业务逻辑和监管环境中显得不合时宜。结合这一背景,MicroStrategy的策略仍聚焦于资本市场融资及财报透明度,通过市场机制和上市公司治理规则保障投资者权益。储备证明若不经过严谨规划,反可能带来更多风险和争议。总的来说,储备证明作为一种提高托管机构资产透明度的手段,在交易平台和借贷服务中大有用武之地。

然而,MicroStrategy作为合规上市公司,其资产管理和披露依靠传统监管体系和财务审计,更适合继续沿用现有制度。储备证明不仅不符合其安全策略,且可能损害公司声誉及资产安全。因此,对MicroStrategy而言,推广储备证明的必要性并不显著。业界和投资者应更关注公司财报的真实性和合规性,而非盲目追求链上透明度。投资者理应理解MicroStrategy持币的资金来源、管理方式以及法律合规背景,避免以行业个别热点为判断依据做出盲目选择。未来随着加密市场和企业管理框架的共同演进,储备证明机制可能在特定场景下获得更广泛认同。

但截至目前,将储备证明套用至MicroStrategy的适用性仍存争议,需慎重权衡安全风险和透明度收益的关系。MicroStrategy通过创新的资本市场操作,稳健且合规地实现比特币资产累积,其模式为机构级比特币投资提供了有价值的参考。而在数字资产透明与安全之间,平衡依旧是未来行业发展的关键课题。