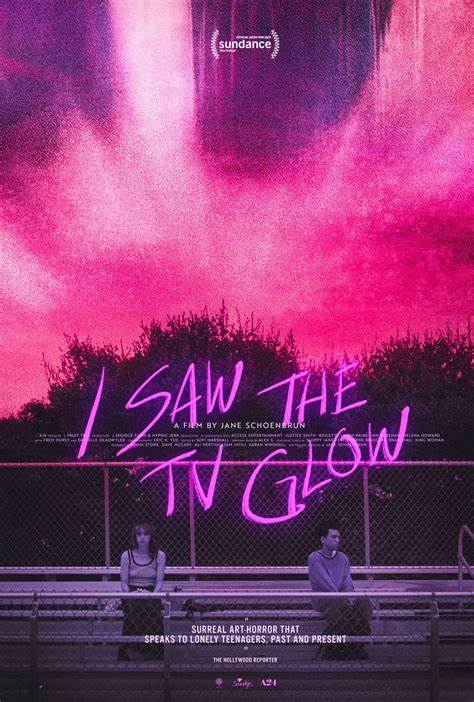

《我看见了电视的光辉》:探讨现实与虚构的微妙边界 在当今这个充斥着广告和社交媒体信息的时代,青少年们的生活似乎不仅仅局限于与朋友的互动,更多的是在无暇顾及自身情感的情况下,沉浸于虚拟世界之中。即将在2024年上映的电影《我看见了电视的光辉》(I Saw the TV Glow)恰恰揭示了这种现象的深层影响。 电影讲述了一个关于孤独、友谊以及现实与虚构交错的故事。故事的主人公是一个名叫欧文(Owen)的青少年,他生活在美国的一个普通郊区,性格内向,社交能力薄弱,几乎没有朋友。与他有着相似命运的则是名叫麦迪(Maddy)的女孩。她也同样疏于社交,宁愿独自一人待在电视机前,沉迷于荧幕带来的虚拟世界。

这部影片的转折点出现在麦迪向欧文推荐了一部名为《粉红色不透明》(The Pink Opaque)的电视剧。当欧文开始欣赏这部剧后,他和麦迪的生活被彻底改变,他们共同沉浸在这部剧所描绘的虚构世界中。剧集中的人物、情节和情感成为了他们逃避现实生活的寄托,让原本孤独的两个年轻人在短暂的时光里找到了心灵的共鸣,建立了一种特殊的友谊。 然而,随着时间的推移,现实与虚构之间的界限逐渐模糊。在经历了多次挫折和自我反思后,欧文开始怀疑自己所处的世界,甚至开始质疑自己的身份。他们的共同沉迷让他们拥抱了彼此,但同时也让他们陷入了更深层的孤独之中。

彼此的沟通和理解开始受到挑战,虚构的世界与真实世界的冲突使得他们不得不面对内心深处的恐惧与挣扎。 电影的导演简·肖恩布伦(Jane Schoenbrun)通过这种看似简单的故事,深刻反映了现代青少年在追求自我认同和联系时所遭遇的艰辛。现代社会中,青少年通过屏幕建立了看似亲密的联系,但这种关系往往是假象,缺乏真实的互动和情感的交流。而这种对虚拟世界的无尽追求,最终导致的是人与人之间的疏离和孤独感的加剧。 影片在IMDb上的评分为5.8,虽然似乎评分并不算高,但却引发了观众对于青少年心理问题的深思。电影不仅在情感深度上给予观众冲击,也为讨论当今社会如何更好地理解和支持青少年的心理健康提供了话题。

导演肖恩布伦也在多个场合表示,电影的核心是一种关于爱与孤独的探讨,尤其在这个信息泛滥的时代,青少年常常陷入一种被孤立的状态,电影希望能够揭示他们内心的挣扎。 《我看见了电视的光辉》聚焦于现代青少年的孤独感以及对虚拟世界的依赖,展现了他们在追寻真实联系过程中的种种挑战。影片中的角色们通过彼此的陪伴获得了暂时的解脱,但最终仍不得不直面生活带来的困惑与痛苦。这种内心的挣扎不仅仅存在于影片中的角色身上,也反映了当今社会中无数青少年的生活状态。 在影片中,电视这一媒介不仅仅是一个娱乐工具,更是如药物般让人上瘾的存在。无数的青少年通过荧光屏来消磨时间,企图在其中找到情感的归属感。

然而,正如电影所传达的信息,通过虚拟世界获得的满足终究是短暂而脆弱的。与真实的人际关系相比,屏幕背后的交流总是带着一层朦胧的隔阂,让人觉得无所依靠。 电影中的音乐也为情节的发展增添了不少情感色彩,创作团队利用了多种音乐元素,营造出了一种既忧伤又温暖的氛围,让观众能够更加深入地体会到角色们的情感世界。 总的来说,《我看见了电视的光辉》是一部关于青少年成长、孤独和寻求联系的电影。它通过两个主角的故事,展现了在当今这个快节奏的社会中,青少年是如何在虚幻与现实之间奔波,以及这一过程中所面临的无奈与挣扎。虽然电影有悖于传统意义上的“青春校园”题材,但其深刻的主题和感人的情节,定能够引起广泛的共鸣。

随着2024年的脚步临近,我们期待这部电影的发布,也期待它能够为当前的青少年带来更多的思考与启发。在这个信息不断迭代的时代,让我们重新审视与生活、与他人之间的本质联系,以更真诚的态度拥抱自己的人生。